#三道紅

前面說道,花腰彝隨著“海菜腔”的傳播知名度越來越高,實際上“海菜腔”主要是在三道紅支系中傳唱(據說李懷秀和李懷福也是三道紅支系,只是因為花腰彝的服飾更鮮艷華麗,所以上臺表演時經常穿花腰彝的服飾),三道紅支系主要分布在紅河州的石屏、建水以及玉溪的通海縣,石屏縣的花腰彝和三道紅交流非常密切,二者語言也相通,但是三道紅受漢文化的沖擊要更大一些,母語保存情況比花腰彝要差得多。

三道紅這個稱呼來源于該支系女性的發飾,未婚女青年發辮用紅絨線扎三道盤繞在頭上,前面用黑紗帕包裹,后面露出并列的三道紅色,故稱“三道紅”。她們上身一般是外罩五色辮鑲邊的青領褂或黑,紅金絨領褂,內穿白色斜襟長袖衣,下穿青藍色大口褲,褲腳縫上五彩花邊,耳戴銀耳環,手戴銀手鐲,腳穿繡花布鞋。

已婚婦女的發辮只扎兩道紅絨線,并以彩色方格頭帕罩在頭發外,盛裝時還要穿馬甲或圍一塊繡花圍腰。

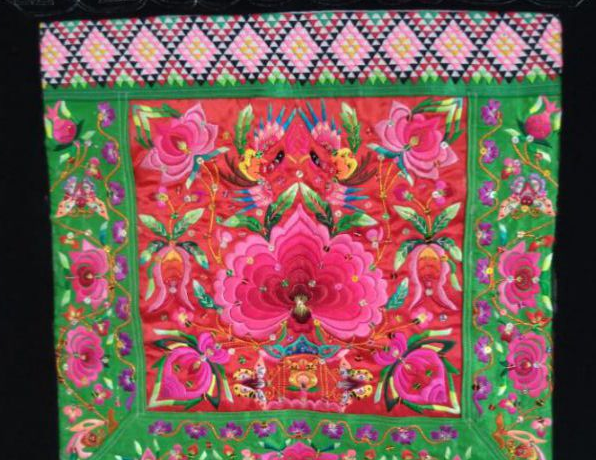

三道紅支系的服飾制作技藝和形制比較簡單,最能體現民族傳統工藝的就是繡花圍腰和飄帶,繡法也不外乎最常見的平繡和挑花,她們的繡花圖案既有彝族刺繡的特點,又能看出受其他民族影響的因素。

#“兩海”地區

三道紅服飾的基本形制在云南彝族地區是分布最廣、最常見的,即頭巾(包頭)+長袖上衣+繡花圍腰+長褲,只是各地的頭巾包法和繡花圖案不太一樣。在石建土語分布地區,除三道紅支系外,分布于蒙自、開遠、個舊、屏邊等縣壩區和半山區的尼蘇服飾也是這種款式。

這種服飾的分布中心是蒙自、個舊交界處的“兩海”地區(長橋海和大屯海),這片區域也是云南最大的壩區彝族聚居地,除彝族尼蘇支系外,這一區域的彝族姆基支系和壯族土僚支系也穿這種款式的服飾,在外族人看來幾乎是一模一樣,只有她們本族人才分得清。

這一支“尼蘇嫫”也非常擅長刺繡,繡法以常見的剪紙平繡為主,但圖案十分有特色,與山區彝族差別較大。

這一支尼蘇的服飾款式和刺繡也經歷過變遷,而且變化還不小——

不過隨著對非遺和傳統文化的越來越重視,一些消失的傳統又開始復興了,比如現在開始有人做雞冠帽了——

三道紅和“兩海”地區的尼蘇都有一個特點,他們自身的文化介于彝漢之間,但由于人口占優勢,也涵化著周圍其他的族群(如蒙自、個舊的彝族姆基支系和壯族土僚支系,石屏的傣族等)。在城鎮化和現代化發展的進程中,由于居住的地區交通比較便利,受到外界的沖擊也更大,不過隨著政府和大眾對傳統文化越來越重視,他們也成為了文化保護傳承的先鋒和第一批受益者。令人感到欣慰的是,在外界和自身的共同努力下,這些珍貴而獨特的文化還不至于失傳,依然在傳承和發展著。

#另一種尼蘇服飾

除了上述兩種類型,在個舊和建水一帶還有三種獨特的尼蘇服飾,他們的語言也屬于石建土語。雖然這三種服飾看起來差別比較大,但也有共通之處,可歸為一種類型,這一類型的服飾最大的特點是在長袖上衣外套一件坎肩,以鎳幣做紐扣裝飾,下穿大襠褲,盛裝時圍一塊華麗的銀泡繡花圍腰,用頭巾搭配各色毛線做頭飾,全身以黑、紅、藍三色為主。

這一類型中最常見的是個舊與建水交界處龍岔河流域的尼蘇服飾,特點是全身以黑色和朱紅色為主色,以拼布、銀泡和挑花刺繡圖案點綴,用毛線纏在頭上,外罩黑布地繡花頭巾,胸前墜串珠流蘇掛飾。

個舊保和鄉一帶的“尼蘇嫫”服飾則以黑布為底,大量玫紅色刺繡和拼布作裝飾,刺繡和銀泡的裝飾面積更大,頭上用更多的彩色毛線混合頭發、銀鏈盤發髻,褲腿更加寬大,看起來十分隆重和夸張。

建水南部官廳、青龍的尼蘇服飾也屬于這一類,但是繡花面積和衣服配色要少得多,看起來比較簡單樸素。

總的來說,石建土語是彝語南部方言三大土語中,受“漢化”和現代化影響最大的一個土語,母語衰微和服飾簡化速度非常快,且壩區的情況要比山區更糟。

筆者作為從小在這一區域長大的一份子,雖然不是彝族人,但還是對這些服飾各具特色的“尼蘇嫫”有著深厚的情感,并且可以肯定地說,很大一部分人仍然在堅守著自己的民族文化,這些燦爛的民族文化不至于那么快消失。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|