春秋戰國時期周王室衰微,五霸七雄等諸侯國各自為政,一方面競相發展生產,注重商品流通,一方面兼并弱小,掠奪土地和財富。特別是對大量技術工匠的擄掠占有和鐵工具的推廣應用,促進了各種手工業的交流提高。各方面競爭的成就對紡織材料、服裝剪裁工藝和裝飾藝術,也無不產生重大影響,從而形成了百花齊放的服飾局面,發明了推陳出新的深衣服式。

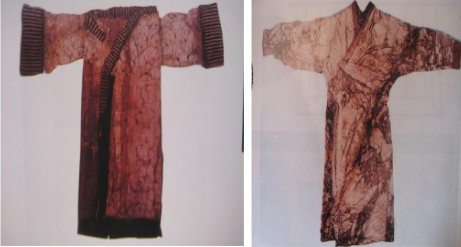

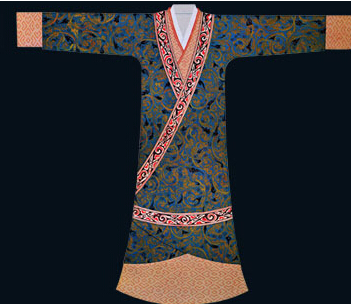

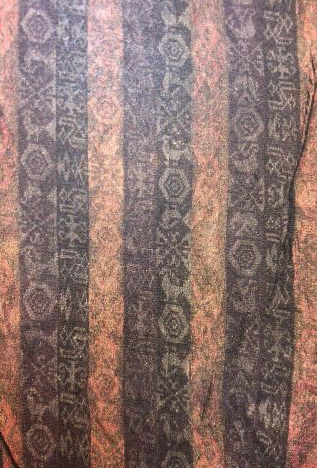

春秋戰國時期,以絲麻為原料的一般紡織生產,空前繁榮起來。織繡工藝的巨大進步,又使服飾材料日益精細,品種名目日見繁多。河南陳留的花錦,山東齊魯的冰紈、綺、縞、文繡,風行一時,比普通絹帛的價格高出20多倍。南方吳越生產的細麻布,北方燕代生產的毛布、氈裘,西域羌胡族的細旃花罽,無不精美絕倫。湖北江陵馬山楚墓發現一批古絲綢織物,品種之豐富包括了春秋戰國時期錦、繡、編組、針織等主要門類,其中通幅大花紋織錦表明那時已具有相當完善的提花裝置,和先進的織造工藝;提花針織品衣緣則可能以棒針織成,為迄今所知最古老的針織品;許多大花紋刺繡品,如龍鳳大花紋彩繡、龍鳳虎紋彩繡、鳥型紋彩繡、對龍鳳大串枝彩繡、車馬田獵紋納繡等,大為開啟人們對古代畫績五色文繡之事的視界,看到當時刺繡工藝的成熟概貌。

這一時期,圍繞社會上層統治者聚合起一個個巨大的消費集團,列國之間的聘問往還也需用大量美錦文繡,請盟求和竟然要賄以執針、織紝的數十數百的工奴、工妾。工匠之眾、風氣之盛,促使官私紡織、刺繡高級工藝品生產規模日益擴大,周代往日珠玉錦繡不鷺于市的法規終被突破,這就更促進了工藝的傳播,使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。

春秋戰國時期,不僅王侯本人一身華服,即便從臣客卿也是足飾珠璣,腰金佩玉,衣裘冠履,均求貴重。

商代以來,雕玉工藝不斷發展,不斷有精美線雕、透雕、高浮雕和圓雕藝術品問世。至西周由于“禮制玉”確定,讀書人又渲染玉有七德或十德,興起小件佩玉。佩玉尊卑有度,并賦以人格象征,所以“君子無故,玉不去身”。影響所及,上層人士不論男女,都須佩戴幾件或成組列的美麗雕玉。

劍,是當時的新兵器,貴族為示勇武兼用自衛,又必佩帶一把鑲金嵌玉的寶劍。腰間革帶還流行各種帶鉤,彼此爭巧,以至“賓客滿堂視鉤各異”。

男女的帽,更引人注目,裁制方法頗具機巧;材料上精致的用薄如蟬翼的輕紗,貴重的用黃金珠玉;形狀有的如覆杯上聳,詩人屈原形容這種高冠“切云之崔嵬”。

鞋,多用小鹿皮制作,或用絲縷、細草編成;南方多雨,還有通體涂漆,再用錦、絳飾面,底部有防滑齒結的漆履。

冬天皮衣極重白狐裝,價值千金。女子愛用毛皮鑲在袖口衣緣作出鋒。還有半截式露指的薄質錦繡手套,異常美觀。

女人發式裝扮的花樣更多,楚國流行束辮發,中部打兩個環,余發下垂,或者梳發垂于肩下,更攏成一坨如球髻狀。馨子有鵲尾式、銀錠式種種。有的垂發在耳后再向上卷成蝎尾狀,顯然由商代傳來。小女孩則梳雙小辮。

成年婦女已戴金戒指,臉頰上還有的點一簇三角形胭脂。照文獻記載,這些原都是周代宮廷制度,如金銀指環表示有無身孕等,到了戰國,本來意義慢慢失去,便成了一般裝飾。當時社會風氣常隨權要人物的愛好而轉移。《韓非子》提到齊桓公好服紫,國人有一時就全身衣紫。《墨子》提到楚王好細腰,愛美的大臣們因節食餓得面黃肌瘦。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|