商周之時,所謂金石者,皆指樂器,如編鐘、組磬,非今日所指之金石。金與石并舉,略同今日之定義者,應始于秦,可參看史記中的秦始皇本紀,所載群臣奏議及二世詔書,多曰金石刻或金石刻辭,后世據此類刻辭謂之金石文字或簡稱金石。

五代以前,無專治金石學者,舉金石事者不過四十余事。歐陽修集古錄為金石專書之始,呂大臨、薛尚功、黃伯思、洪適、還有李清照她老公趙明誠各有著述。鄭樵作通志,以金石別立一門,而后金石學一科,始為專門之學,即以物質之名稱為其學科之名。

宋以來之為此學者分為兩類,一為古器物,一為金石文字。此二者之范圍僅限于器物及碑文墓志。其后漸及磚瓦陶文。至于今日,甲骨、封泥、簡牘及一切冥器,皆可納入金石。故,馬衡先生定義:金石者,往古人類之遺文,或一切有意識之作品,賴金石或其他物質以直接流傳至于今日者,皆是也。以此種材料作客觀研究以貢獻于史學者,謂之金石學。

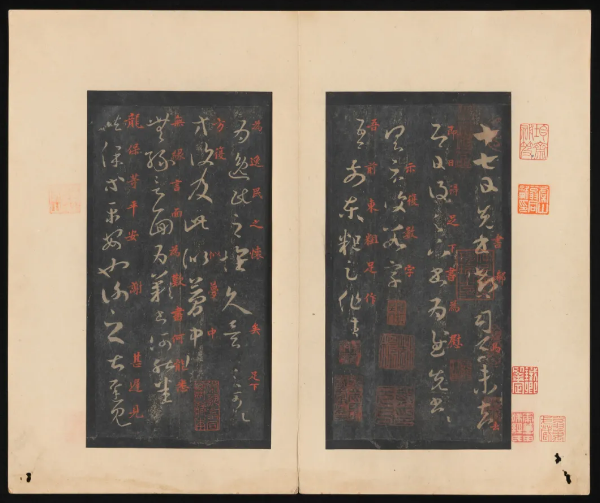

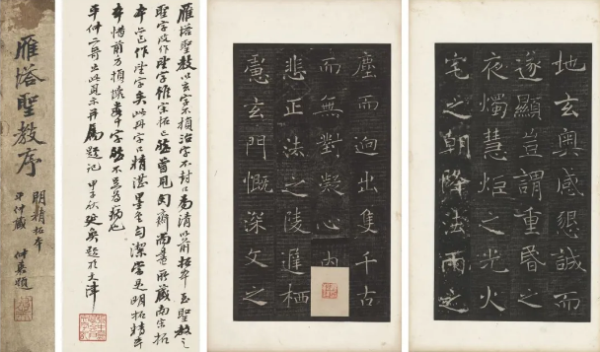

拓片在中國有著悠久的歷史。相傳,棰拓產生于隋,最早的作用是臨摹習字。到盛唐時,這種習字方法更是被上層士大夫所普遍采用。在兩宋階段,傳拓已成為一門獨特的藝術并延續至今。

拓片不同于書法繪畫,它是集金石學、考古學、美學三位一體的高層次藝術門類。將具有科學價值、藝術價值、歷史價值的高古刻畫、浮雕文物拓制于紙上而形成的一門獨特的藝術形式。拓制的文物門類包括甲骨、吉金、陶文、陶范、封泥、古璽、銅鏡、古泉、瓦當、畫像磚石、文字甓、造像、摩崖、墓志、經幢等。

拓片的拓制方法有兩大類:漆黑一片,黑白分明者稱“烏金拓”,紋理顯現,質如蟬翼者稱“蟬翼拓”。在這個基礎上,還有碳灰拓、穎拓、畫拓、撕紙拓、隔紙拓、擦拓等技法。從色彩上分類,又有墨拓與朱拓兩種,墨拓比較適合于文人的口味,也合乎傳統的陰陽哲學。朱拓采用礦物質朱砂顏料,初拓用朱,代表珍貴,也有驅邪的用意。

隨著傳拓的發展與地域關系,各地區根據當地文物材質的不同而產生了傳拓的四大流派,以拓碑為主的陜西派,以拓磚瓦吉金為主的京津派,以拓摩崖為主的齊魯派,還有以拓畫像石為主的蘇皖派。四大流派所制拓片的效果有很大差異,主要是拓包技巧的制作與所用紙張的區別。

拓工的技術決定一幅作品的好壞。清晚期的金石家陳介祺、吳愉庭、鮑康、潘祖蔭、吳清卿、王懿榮等,他們給后人留下了大量財富,近代的馬子云、周佩珠、付大卣等先生,制作的拓片也都各具特色。隨著近年金石文化的復蘇,又產生了蘇州金石家周聯一、上海金石家唐存才、還有鄒縣徐夫華、安吉金翔、湖州葉克勤、南京蘇靖、臨沂陳偉、洛陽唐國強、鄭州王秋人、成都王映暉、石家莊王文彥等一批制拓高手。

隨著金石學由隱學而走向顯學,到了清代中晚期,金石文化日益興盛,拓片的市場價格也逐步走高。觀《翁同和年表》得知,當時的一張名碑拓片和一張名家字畫等值,而一本剪裱宋拓,價格要超過一張宋畫。翁同和經常遇到索價500兩黃金的拓片。

《十鐘山房論陶》有一篇陳介祺寫給吳清卿的信,記錄的是當時北京拓片市場關于齊陶文和齊錢范拓片的價格:“古陶傳古,京八十文一紙,刀化范,京三百文一紙,約五十余紙,舊有十紙在外……”從以上得知,齊陶文和齊法化錢范拓片的價格,在當時來講,已經使許多普通文人無法承受。

一些好古的人因得不到拓片,而采用畫拓的辦法,即對照真拓片進行描繪式創作,所以又產生了畫拓和穎拓兩種制作技法。價格的飆升,利益的驅使,使得大量假拓應運而生,許多刻板和翻版拓片充斥市場。到了清晚至民國,十拓九假,所以拓片又有“黑老虎”的稱謂。

傳世拓片以碑帖為主,兼雜吉金、摩崖、墓志、造像等,數量稀少的是磚瓦拓片。秦磚漢瓦之所以珍貴,主要原因是上面有許多當時人們所不了解的圖案。清代的文人大多注重文字學研究,而避開漢畫不談,因文字能夠“正經補史”,除容易上手外,還有一個原因,就是對漢畫所表現的靈異圖案多不了解,若傳后世,恐留笑柄。所以,清以前的漢畫拓片傳世極少。

民國以后,隨著考古學的興起,孫文青等先生開始嘗試性地闡釋漢畫,其中的許多內容被人們逐漸了解。魯迅先生認為:漢畫最能代表中華精神,是中國5000年文化的精髓,是前人留給后人的一筆巨大財富。并開始大量收藏漢畫,準備結集出版,可惜先生英年早逝。

解放后,由于眾所周知的原因,金石這門曾經光芒耀目的學科,幾近滅絕。臺灣的一位拓片收藏家曾對我說:“因為紙黑,連廢品收購站都不要,許多拓片都被當作鞭炮用紙聽響了......”文革期間,北京的西單商場和王府井東風市場,共征集了1200張拓片銷售,被北京的碑帖藏家孟憲章先生以46元的價格全部收購。改革開放后,孟老從中挑出800件捐給了故宮博物院。孟老也成為了行內公認的藏拓大家。

隨著黃賓虹、陳直、吳湖帆、祝嘉、朱家溍、啟功等老一代金石家的謝世,存世的金石鑒藏家寥若晨星。近10年,文物政策逐步放開,重提金石傳統也應是順應時勢之舉,“保存金石”從保存為主的主題逐漸轉向保存與研究為主,又從保存實物為主的主題逐漸轉向保存古代金石技藝傳統為主。

拓片跋題不只是簡單的毛筆記錄,還包括書法家的書寫風格、與所跋拓片的藝術統一性、拓片構圖的位置經營等等。吉林叢文俊、湖北金伯興、濟南賴飛、蘇州華人德、上海童晏方、唐存才、北京王鏞、王友誼、蘇士澍等先生都在進行跋題方面的嘗試。當下喜歡金石的群體多為書畫家,我們收藏拓片多從美學角度來進行觀賞,證經補史與我們無關。

拓片是金石的組成部分。傳拓學至今已有1500年的歷史。篆刻如果是戰璽或漢印、元押,就可以列入金石。當代篆刻可算可不算。現在篆刻國展要求拓邊款,就是金石的一部分。西泠印社成立之初,是因為余姚、上虞、紹興出土大量漢晉文字磚和著名的三老碑,吳昌碩又是臨石鼓的大家。

收藏拓片,以我的切身經歷,盡量收藏館藏品,老拓本不要輕易買,我在廣州西關碰到數百張老拓,無一真品,老拓片有黑老虎之稱,不懂就上當。現在館藏品很難買到,可以從民間藏家手中購買精美、罕見、對自己藝術有幫助的拓片。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|