裳在遠古時代指下身穿的服裝。遠古時期的人類,用獸皮、樹葉制作衣服,遮擋、保暖下身。天氣冷的時候,在腿部套上“袴”。袴,可以理解成秋褲。

也就是說,裳的用途是“遮羞布”,真正起到保暖作用的衣服是袴。

《禮記》中記載,“庶母不漱裳”。這句話翻譯成現代漢語是,庶母地位低下,沒有資格清洗貼身的“遮羞布”。按照這個意思,裳更像是古人的“內衣”。

裳有兩種形式,一種叫帷裳,另外一種叫裳。

帷裳是用一整塊長方形的布系在腰上。不用縫補,樣子有點像現代的圍裙,但帷裳包裹身體前后。到了春秋戰國時期,帷裳演化成由七塊布組成的裳。

《儀禮》中記載,“裳前三幅,后四幅也”。這句話翻譯成現代漢語是,裳由七塊布組成,前面是三塊,后面是四塊。可以包裹住下身。

漢代學者注釋《儀禮》的時候,標注出裳的尺寸。裳所用的每片布幅是二尺二寸,七塊布共計十四尺。

經過上面的研究就能發現,無論是帷裳還是裳,都是將布圍成桶狀,穿在下身。既然這樣,那么裳應該就是裙子啊。為什么還要說,裳和裙不能混為一談?

那是因為,“裙”這個字直到漢代才出現。在漢代之前,根本沒有“裙”這個說法。無論裳和裙有多么像,最起碼在漢代之前,兩者絕對不能混淆。

《后漢書》記載,漢明帝劉莊的皇后姓馬,馬皇后十分節儉,她穿“大練裙”的時候,裙上沒有華麗的裝飾。從這句話可以初步判斷出,漢代已經出現了裙,并且成為女性的重要服裝。

在古代很長一段時間里,裳和裙都是同時穿著的。起碼到了宋代還保持這樣的習慣。

宋代女子在裙的外面再穿一層裳。這個時候,裳已經發展成一種裝飾性的服裝,不再是原本的那塊“遮羞布”了。

那么,問題又來了,裳的用途什么時候發生了變化,裳被什么取代了?

不要急,繼續在史書中翻找答案。《漢書》中有,“思有短褐之褻”。短褐是粗布制成的上衣,褻是私服的意思。

這句話是指貼身衣服的意思。而后出現了褻褲,相當于現代的內褲。至此,裳的作用徹底發生了變化。

古代服飾問題十分復雜,以上只是小編的一家之言。如果對古代服飾感興趣,最好購買一些相關的專業書籍學習一下。

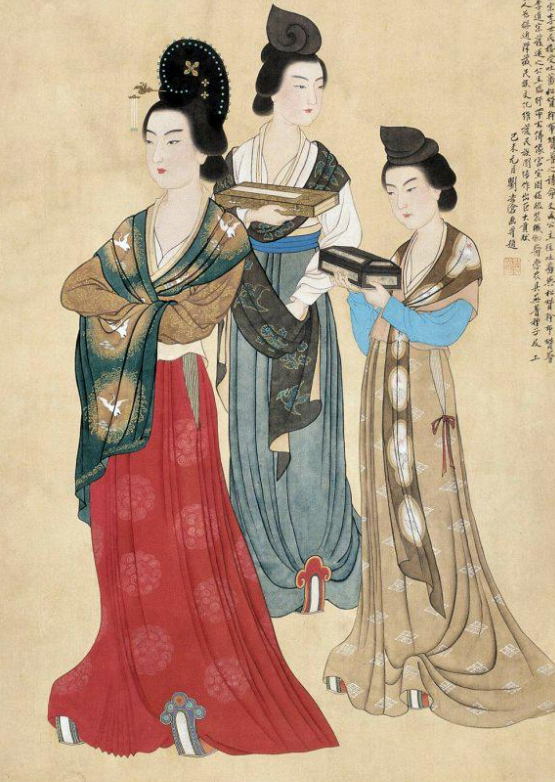

先有了理論基礎,再去古代繪畫作品中尋找相關證據。這是一個十分有趣的研究課題,越研究越覺得古代服飾文化博大精深。(配圖為劉凌滄作品)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|