我國作為歷史悠久文明古國,在古代是沒有正規的“國慶”之說的。在漫長的封建時代,國家喜慶的大事莫過于帝王的登基和誕辰之日了。所以現在看來,那時皇帝即位、誕辰等慶祝活動,應該類似于如今的“國慶”了。因為此類活動,具有全國性,牽扯面比較廣泛,影響大。而每當帝王的“大日子”,都會大赦天下,出臺免租免稅等政策,以示與民同樂。這也是帝王們為了做一些善事,給自己和后代積德積慶。從這個角度上說,對于百姓來說,也是個好日子,能夠享受到帝王代表國家給予的福利了。

關于“國慶”一詞最早的記載,始見于西晉文學家陸機的《五等諸侯論》一文中:“國慶獨饗其利,主憂莫與其害。”這句話的意思大概是說:“如果國家有了值得慶賀的好事,主上(應指帝王)就獨享好處利益,那么當主上有了憂患,大臣會覺得和他沒關系,就不會關心。”可見當時就把國家值得慶賀的大事,說成是“國慶”了。當然也許這只是字面上的意義,其內涵另有不同而已。

雖然沒有史料記載有關“國慶”活動的內容。但是在古代,人們的節日觀念還是比較強。長期處于農業自給自足經濟的中國,勞動生產力水平低下,統治者重農抑商,農民對于豐收有著強烈的訴求,因而中國傳統文化節日中,大多是歷法、氣象意義上的節日,為某個人物、事件而設立的節日很少。尤其是中華民族是一個崇尚和平與團圓的國度,人們對于平安和豐收的祈求,成為一種內心深處的寄托,把季節和時令作為紀念日性質的節日,也就不足為奇。比如所有人都會在中秋月圓時親人團聚賞月吃月餅,在冬至時圍爐吃餃子,普天共慶團圓美好祥和的生活,這應該是中國古代的舉國大慶方式。這些節日沿襲至今,仍然是人們看重的傳統節日。

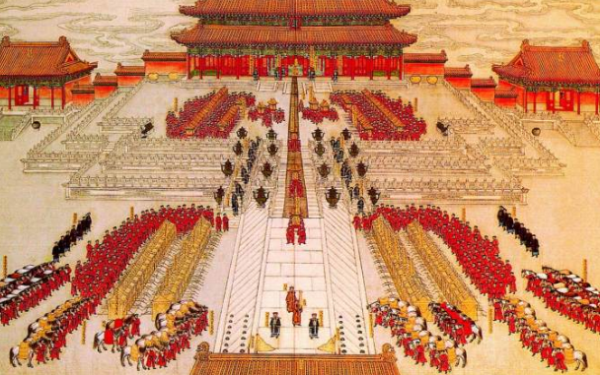

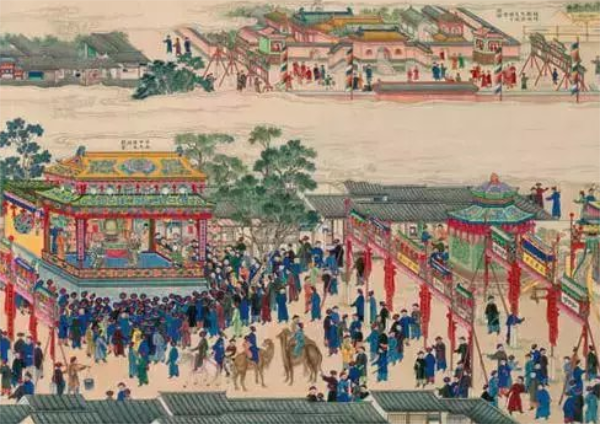

通過檢索資料來看,與現代“國慶”意義較為接近的要數唐玄宗李隆基為了慶賀自己生日,專門設置了國家法定節假日的“千秋節”。《唐會要·節日》:“開元十七年八月五日,左丞相源乾曜、右丞相張說等,上表請以是日為千秋節……”唐玄宗李隆基采納了這個建議,他的生日是農歷八月初五,每年這一天,朝臣敬賀,百姓奔走把酒歡慶,熱鬧非凡,轟轟烈烈,紅紅火火。《唐會要》也記載了慶祝“千秋節”的盛況:“每千秋節,舞于勤政樓下,后賜宴設酺,亦會勤政樓。其日未明,金吾引駕騎,北衙四軍陳仗,列旗幟,被金甲……”又云:“其時,金吾及四軍兵士陳仗而立;太常設樂;教坊大陳山車、旱船、走索、丸劍、雜技、角抵、百戲,又引上百匹大象、犀牛、舞馬隆飾入場為戲。”慶祝儀式豐富多彩,場面非常壯觀,參與人數之多,十分罕見。以后歷代帝王多有效仿,相沿成習。可見那時的“國慶”還是以個人的好惡而定的。

今天的“國慶”,就是特指中華人民共和國正式宣告成立的10月1日,是一個劃時代意義的節日。國慶節作為國家的法定節日,不僅是咱老百姓的節日,更延續了中華民族期盼和平、國泰民安、豐收祥和的民族精神。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|