秦漢時期的《神農本草經》記載:“茶味苦,飲之使人益思、少臥、輕身、明目。”

東漢時期,張仲景在《傷寒雜病論》中指出:“茶治便膿血甚效。”三國時期,名醫華佗的弟子吳普指出:“茶苦……主五臟邪氣、厭谷、胃痹,久服安心益氣,聰察少臥,輕身不老。”

南北朝時期,任昉在《述異記》中記載:“巴東有真香茗,煎服,令人不眠,能誦無忘。”醫藥學家陶弘景在《本草經集注》中指出:久喝茶可“輕身換骨”。

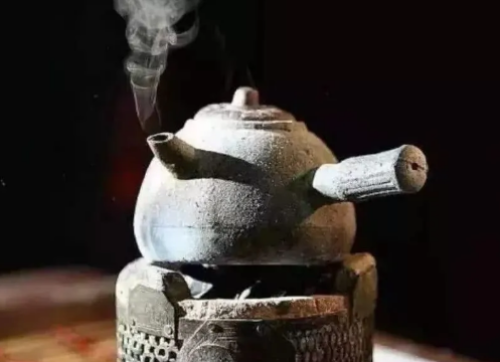

唐朝時期,陸羽在《茶經》中論述道:“茶之為用,味至寒,為飲最宜。精行儉德之人,若熱渴、凝悶、腦疼、目澀、四肢煩、百節不舒,聊四五啜,與醍醐、甘露抗衡也。”

明代著名醫學家李時珍在《本草綱目》中指出:“茶苦而寒……最能降火,火為百病,火降則上清……惟飲食后濃茶漱口,既去煩膩而脾胃不和,且苦能堅齒消蠹,深得飲茶之妙。”

清代,醫藥學家汪昂在《本草備要》中指出茶能“解酒食、油膩、燒炙之毒,利大小便,多飲消脂”。

黃宮繡則在《本草備要》中指出:“茶稟天地至清之氣,得春露以培,生意充足,纖芥滓穢不受,味甘氣寒,故能入肺清痰利水,入心清熱解毒,是以垢膩能降,炙灼能解,凡一切食積不化,頭目不清,痰涎不消,二便不利,消渴不止及一切吐血、便血等,服之皆能有效。”

作為茶中古老的種類,綠茶具有多種功效,現在綠茶已成為日常飲品,但也不宜過多飲用,每日適量即可。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|