壺,是人們最為熟悉的器物之一,有茶壺、水壺、酒壺等等。如果有人問,“壺”是什么樣子的呢?大概絕大多數人心中的答案和漢語字典上對“壺”字的解釋差不多吧:“壺,陶瓷或金屬等制成的容器,有嘴,有把兒或提梁,用來盛液體,從嘴里往外。”

其實,類似字典上的那種解釋,只是明代以來的通俗概念。古器物中被命名為“壺”的千姿百態,有嘴或有把兒的只是較晚的一小部分,也未必都用來盛液體。

古代裴李崗文化紅陶雙耳壺 上海博物館藏

壺,古代也作“康瓠[hù]”(《爾雅·釋器》),只是一種罐狀盛器,其形狀沒有太大限制。陶制的壺在各地新石器時代的遺址中就大量出現了,《簡明陶瓷詞典》將這類壺的特征概括為:“小口長頸,圓腹或扁腹,平底、假圈足(餅形底,外表看似圈足,實際是平底)、圈足或附三足”(如此的“壺”其實現代還有,比如從前很常見的軍用水壺)。

這時的壺,形態很豐富,有很多仿生的造型與裝飾,如果去博物館,很容易能見到這樣的壺。有的也帶把手,但是像我們現在通常意義上的那種一側安把手,另一側附有“流”(就是俗稱的“嘴”),嚴格上應該叫做“執壺”的造型則極為罕見,據傳只在江蘇吳江九里湖出土過一次,距今四千年。那時壺的用處大致是細頸的盛液體,粗頸的盛糧食之類,有的還用作衛生用具(現在還有“便壺”、“夜壺”的詞匯)。

瓷器的普遍使用是東漢末期以后的事,三國兩晉時出現了青瓷制作高峰,壺的造型也趨向統一。

比較多見的一個是盤口壺,它的口部展開,極像一個盤子,下面連著細長的頸和圓球形或扁球形的腹(如果除去口部,就更像瓶子),沒有把,但在肩部常有“系”(環形、橋形的附加物,供穿繩提攜用)。

另一個是唾壺,造型與盤口壺略接近,只是頸很短,口很大如漏斗,也有的用盤口,沒有系,作用相當于現在的痰盂。

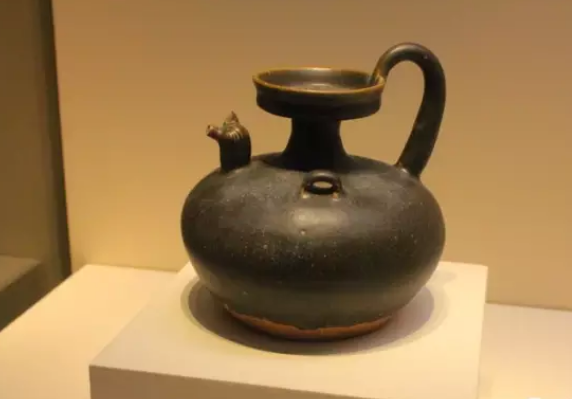

黑釉雞首瓷壺 東晉 國家博物館藏

三國兩晉的青瓷多動物造型裝飾,如蛙形的水盂、瓷塑的羊(用途不明,也許與“羊者,祥也”的觀念有關)、獅子或辟邪(想象的猛獸)形的虎子(就是便壺)等,其中最著名的就是雞首壺。

最初的雞首壺是在盤口壺的一側肩部塑一個尖嘴無頸的實心雞頭,相對的另一側從肩部到盤口塑雞尾。雞頭純粹是裝飾,而雞尾可當把手用。大約在東晉時,雞嘴改作圓形,中空成管狀,從而成為具有實際傾倒作用的“流”。雞首壺后來持續發展,越做越生動優美,一直流行到唐中期,才衰微下去。

“雞首壺”并不是古代的稱呼(古作“罌”),而是現代依據器形命的名,但它已具備了現代茶壺的基本形狀,可以看作是茶壺的祖先。

唐中期以后,取代雞首壺的是注子。由盤口變成了撇口,頸變得粗短,器身變高呈圓筒狀,雞頭被簡化為短小的管狀流,流和把依舊安在肩部兩側,有的保留了系,平底沙胎(后來也發展出了圈足),整個器形顯得穩重端莊。

唐代湖南長沙窯的注子最為有名,有一個題有“題詩安瓶上,將與買人看”,可見當時稱之為“瓶”。因為是用來盛沸水,所以注子也叫“湯瓶”(說到飲茶,還是這個名字合適)。又有一個長沙窯的注子自銘“卞家小口天下有名”,故又名“小口”。注子還有個別稱叫“偏提”,大約是源自把手安于一側,提法與穿繩于系時不同之故。

湯瓶已經可以被列入茶具,這與晚唐時新興的飲茶方式――“點茶”有關。先將茶末置于茶盞內,以湯瓶煮水或盛沸水,先少量注入盞內,把茶末調成膏狀,再持湯瓶向盞中沖注適量沸水而成飲用的茶(前番進北京,見八寶杏仁茶等茶湯之沖飲法,似與之類似)。向茶盞中沖注的動作就稱為“點”。點茶特別講究“點”的技巧,強調水流要順暢,水量要適度,落水要準確。

抹茶點飲法延續至宋代最為鼎盛,后被東瀛學去,發展為日本茶道的主流。

日本鐮倉末期至南北朝初期成書的《吃茶往來》(作者一般被認為是比睿山的學僧玄慧)中描寫“唐式茶會”(“唐”在這里是指中國,并不指朝代名)中的點茶儀式時道:“亭主(召開茶會的主人)之息男獻茶果,梅桃之若冠通建盞,左提湯瓶,右曳茶筅,從上位至末座,獻茶次第不雜亂。”(原文)這里也提到了湯瓶。

湯瓶繼承了雞首壺流短小而置于肩部的特點,所以口往往高于流,造成器內無法灌滿,傾倒也不很便利。因而自唐至宋,湯瓶的流和把始終向著細長的方向發展,宋代時流口已基本與瓶口平齊,并且流的安放點逐漸下移。

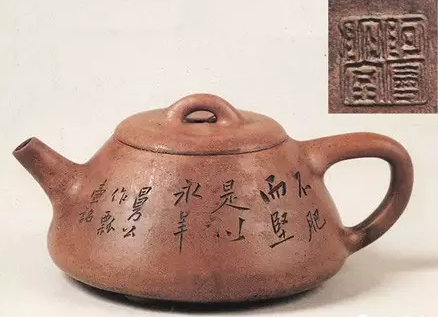

清 陳鴻壽 紫砂壺

至元代,流和把從肩部一直移到了腹部,流變成了細長外撇的管子,以致流與肩之間往往連以S形的飾物,用來加固防斷裂。至此,湯瓶改了個名字叫“執壺”,現在通常意義上的“壺”這才定了型。

執壺中有不少是酒壺或水壺,壺身多高而細長呈瓶形。真正的“茶壺”的出現還是明代以后的事。

明洪武二十四年(1391)九月,太祖朱元璋下詔廢團茶,改貢葉茶,從而確立了葉茶泡飲法的主導地位。葉茶取代抹茶帶動了茶具在各方面的變化,也使直接用瓷壺或紫砂壺泡茶葉飲用成為時尚。

“茶壺”的說法也就出現于此時。茶壺的使用彌補了盞茶易涼、易落塵的不足。形制基本上沿用元代,但立足于專門泡茶的角度也作了一些改進。比如明人馮可賓《茶箋》中道:“茶壺窯器為上,錫次之。茶壺以小為貴,每一客一把,任其自斟自飲方為得趣。何也?壺小則香不渙散,味不耽閣。”

明代的茶壺雖然源自唐宋的湯瓶,也都是茶具,但因飲茶法的改變,功用完全不同。茶壺用于泡茶,湯瓶則用來煮或盛沸水以供點茶,類似于現在的開水壺。在葉茶泡飲法流行以后,如此單純用來煮水的器物一般不再作為專門的茶具看待。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|