精美的瓷器沿著絲綢之路走向西方,亦從低地走向高原,高原上的人們,以擁有一只瓷碗飲茶為榮。

瓷碗的流行得益于茶文化在藏地的流行。關于瓷碗較早的記載出現在《漢藏史集:賢者喜樂贍部洲明鑒》。贊普都松莽布支生病,飲茶得以痊愈,遂愛茶,進而向漢地皇帝求碗。皇帝沒有同意贈碗,但同意如果有制作碗的原料,可以派去制碗的工匠。

西藏博物館藏明清瓷器精品

傳說,工匠討來了庫中的珍寶,用藏地的原料成功燒制了32只茶碗。上等碗為黃色,用寶石制成;中等碗為白色,用石癤制成;下等碗為青色,用白石頭制成。按照贊普的喜好,碗壁上繪制了鳥、魚、鹿的圖案。

西藏雖可產瓷碗,產量非常有限,絕大部分瓷碗來自內地。明清時期,藏地與漢地器物交流日盛,交界地帶商貿活動繁榮,茶馬互市讓大宗商品得以在藏漢間流通。

賞賚與朝貢過程,是一個文化交融的過程,西藏文化對內地瓷器造型、紋飾均產生了影響,豐富了瓷器的文化內涵。其中迸擦出的藝術火花,讓人訝異又覺得分外有趣。

清雍正年間,出現了仿西藏木碗燒制的瓷碗——假木碗,碗壁施“木紋釉”,釉料交纏成流暢的木紋,自然生動,仿真度極高。

“木紋釉”瓷碗模仿木碗栩栩如生

乾隆帝愛寫詩,曾多次為此種木碗賦詩,有首詩的題注講“西藏出此木云草根結成者以為碗能解諸毒鏤鐵為室彼中貢品最珍物也”。一只木碗,能起到毒物檢測甚至解毒的作用,不可說不神奇,難怪能得到皇室的喜愛,引發了進行瓷器創作的興致。

西藏博物館內收藏著一只萬歷青花云龍紋罐,罐身上繪龍戲珠紋及“壬”字形云紋,畫功扎實,色彩艷麗。有意思的是,罐底落款是“萬歷丁亥年造黔府應用”。落同款識的青花瓷罐,世上僅存三件。

萬歷青花云龍紋罐

各種瓷器出現在藏地各種生活場景中,融入了浩瀚凜冽的雪域高原。

元朝末年,一位蒙古貴族在大草原畋獵,并在畋獵間隙用青花高足碗暢飲美酒。高足碗的設計宜抓握,適合在馬上飲酒,深受游牧民族喜愛。同樣的碗盞,也出現在了西藏,被當做了向神供奉的器具,裝盛酥油、牛奶或青稞酒。

明代早期的白釉因甜美如脂非常著名,白釉高足碗釉色肥潤、清透如雪,碗內壁的暗花龍紋線條流暢活潑,“大清乾隆年制”的銘文記錄了其遙遠的來處。

多穆壺原本是盛酥油的桶,呈柱狀,口沿加僧帽狀邊,取吉祥如意之意,清時被制成了虎皮三彩釉。虎皮三彩釉是康熙年間素三彩品種之一,先在素胎上刻花、再施以黃、綠、紫三色釉料。瓷質多穆壺色彩斑斕,釉質亮麗,極具藏族特色。

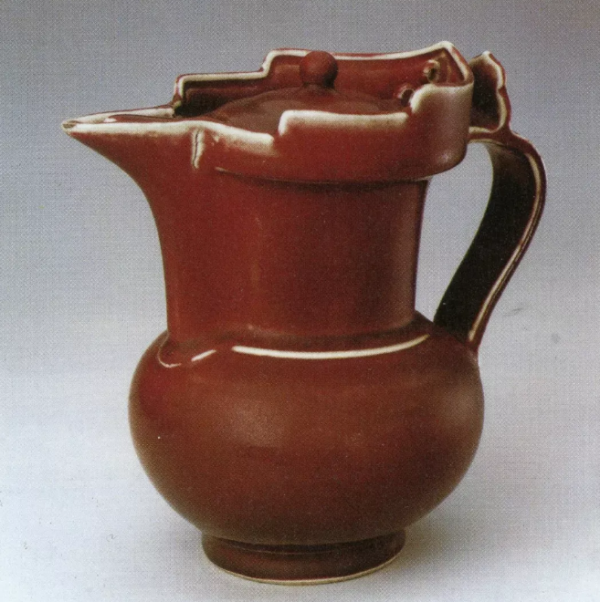

虎皮三彩釉多穆壺

僧帽壺器型始于元代,本是僧侶飲茶的金屬器具。瓷因為光潔、易清洗,逐漸成為制造僧帽壺的首選材質。

清康熙仿宣德紅釉僧帽壺

星移一寸,斗轉一輪,世事更變,唯一不變的,是西藏人對茶的喜愛。如今人們使用的杯子,不是木碗,不是瓷碗,是小小一只簡單的玻璃杯。很多人都不再知道曾有多少商隊、使團從塵土飛揚的街上浩浩蕩蕩走過,帶走帶來了多么精美的瓷壺與木碗。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|