在中國文明的起源研究中,從龍山時代到夏商周三代時期,以中原為地域核心的區域在文明演化的過程中扮演了極為重要的角色。與馬克思的“金銀天然不是貨幣,但貨幣天然是金銀”名言類似,中原天然不是中心,但中心最后選擇了中原,之后由中原及至中國。而中原成為中心的過程,并非一帆風順,也非一蹴而就,中原向中心演變的過程、方式、動力(中原模式)可謂中國文明起源研究中最值得思考的問題。

一、中原核心區文化演進與社會復雜化的宏觀過程

仰韶文化在中原核心區興起于公元前4000年前后,經過各地大致三個階段的發展于公元前2400年前后進入龍山時代。龍山時代的中原地區在經過短暫的龍山文化早期的調整之后,于公元前2300年前后發展到了龍山文化晚期。大約公元前1800年左右,二里頭文化興起,并逐步擴展到中原各地,至公元前1500年前完成了其在整個中原核心區的擴張過程。

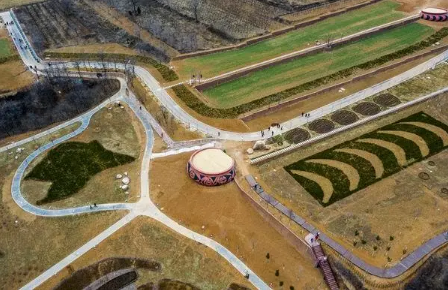

澠池縣仰韶村國家考古遺址公園

第一,公元前4000年前后中原核心區進入仰韶文化時代。仰韶文化在中原地區前后延續了近1500年的時間,從文化譜系上能分為前后三個大的發展階段。

仰韶文化早期,隨著半坡類型在其晚期向關中以東地區的發展,晉南豫西地區興起了東莊類型,中原核心區仰韶文化早期遺存也主要屬于東莊類型的范疇。仰韶文化一經進入中原即表現出強大的發展態勢,從其分布范圍來看,顯然已經涵蓋了整個中原。仰韶文化的這種發展態勢在其中期階段首度達到了極致。同樣源自晉南豫西地區的廟底溝類型不僅一統中原,而且在中原各地均形成了空前統一的文化面貌。

實際上,仰韶文化早中期的遺存不僅在文化面貌上存在明顯的連續性,并具有共同的文化來源,而且在聚落分布上的連貫性也表現得異常強烈。目前中原核心區所發現的仰韶文化早期聚落均延續有發達的中期聚落。仰韶文化早中期中原社會的發展重心位于西部的澗河流域、洛河中上游和伊河流域。各地聚落的發展較為均衡,從聚落規模上看各區域內部基本是均衡的二級聚落結構,以中小型聚落為主,較大的中型聚落沿不同河流等距均勻分布。聚落內部布局清晰,房屋、窖穴、陶窯和墓地的研究表明,以血緣關系為基礎的大家族很可能是社會生產和生活的基本單元,他們有獨立的居住區、生產區、倉儲區、墓葬區,彼此之間形成凝聚式向心式布局結構。

仰韶文化晚期,中原社會發生了重要的變化。仰韶文化中期一統中原的廟底溝類型迅速衰落。與此同時,隨著大汶口文化的西進和屈家嶺文化的北漸,嵩山東麓的黃淮水系在繼承了本地仰韶文化傳統的基礎上大量吸收了大汶口和屈家嶺文化的因素,創造出了具有鮮明本地特色的仰韶文化秦王寨類型,其勢力最遠可達嵩山以西的洛陽盆地和黃河以北的濟源盆地。而中原西部的澗河流域在這一時期則繼續保持與晉南豫西的聯系,為仰韶文化晚期西王類型的范疇。與仰韶文化中期相比,這一時期中原核心區主要受東方和南方文化的強烈影響,文化發展的重心轉移到了東部嵩山周圍的黃淮水系,尤其是嵩山東北麓的鄭州-滎陽地區。

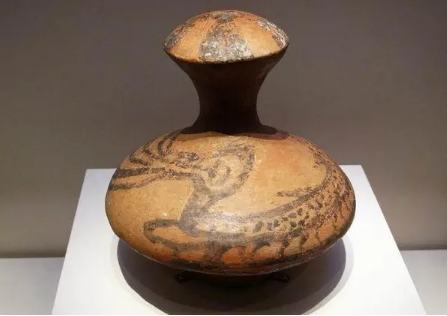

魚鳥紋彩陶壺,仰韶文化(約公元前5000年-前3000年)

與仰韶文化中期相比,中原各地的仰韶文化晚期聚落均發生了顯著的變化。首先是聚落間的均衡狀態被打破,區域性的中心開始出現。鄭州-滎陽地區率先出現了以鞏義雙槐樹為中心的三級聚落結構。其中,雙槐樹聚落擁有100萬平方米以上的聚落面積,超出二級中心聚落一倍以上。雙槐樹擁有三重環壕的結構,表明社會持續穩定發展,聚落規模不斷擴大。與此同時,鄭州-滎陽地區出現了西山、大河村早期城址。從其近圓形的布局特征看,可能受到了長江中游早期城址的影響。這些城址均出現在二級中心聚落之中,反映出區域內來自與城址規模相當以及更大的中心聚落的壓力所造成的緊張社會關系,從而構成了這一時期獨特的“中心—城址”的區域社會發展模式。仰韶晚期,中原社會的普通聚落內部的布局結構雖然仍保持凝聚式的特征,但向心式布局已不明顯。房屋和墓地的研究表明,這一時期社會生產和生活的基本單元有逐步小型化的趨勢,聚落內部在血緣關系的基礎上開始融入了較多外來地緣關系的因素。與此同時,聚落之間功能開始分化,出現了祭祀宗教性質的聚落;而墓葬研究表明社會成員之間也開始出現了等級地位的分化。

第二,公元前2400年前后中原核心區進入到龍山時代。龍山時代在中原地區大致延續了600多年的時間,可明顯分為龍山文化早期和晚期兩個階段。

龍山文化早期中原各地開始廣泛接受來自晉南豫西地區廟底溝二期文化的強烈影響,文化面貌發生了重要的變化。值得注意的是龍山文化早期的中原各地,區域間的差異表現較為明顯。中原東南部地區的潁河中上游地區、沙汝河流域繼續保持與東方、南方文化傳統的密切聯系;而洛陽盆地、鄭州地區、洛河中游則接受更多的廟底溝二期文化的因素,澗河流域和濟源盆地的西部還直接處于廟底溝二期文化的控制范圍之內。

公元前2300年前后中原地區開始陸續進入到龍山文化晚期階段。這一時期是中原社會轉型的重要階段,中原核心區考古學文化發展最鮮明的特色是其區域間的顯著差異,表現出這一時期更大范圍內和更加多元化的周邊文化融入中原共同發展的繁榮局面。

龍山文化晚期,中原社會的發展重心轉移到了嵩山東南。各地以小流域為單元進行了整合,形成了若干三級聚落結構的區域復雜社會,一個區域性的小聚落群很可能代表了一個小規模范圍內的獨立政治實體。在這些區域聚落群中,位于潁河中上游的瓦店聚落和位于雙洎河流域的新砦聚落的面積均超過100萬平方米,儼然成為新的區域性中心。瓦店和新砦都擁有多重(組)環壕,作為區域性的中心聚落。瓦店聚落無論從遺物還是人群的食性特征看都是一處多元文化背景的人群聚集之處,體現了這里多元文化融合和“商貿”因素的重要作用。與瓦店聚落年代大體相當,但興起時間略晚的新砦中心聚落同樣擁有多元文化因素的背景,尤其是“新砦現象”發生最為顯著的聚落。

新砦聚落在內壕中心位置發現有大型建筑以及縱貫聚落并連通城門的東西大道,體現了新型的城市規劃建設的特點,并為之后的二里頭都邑所繼承。龍山文化晚期,各個聚落的房屋建筑的樣式和功能結構都更加多樣化,墓葬也更加分散,集中居住、集中生產和集中埋葬的現象已然不見,取而代之的是功能多樣化的小型房屋的組合以及這一時期開始流行的“居葬合一”的新形式。這些情況反映了核心家庭在社會生產生活中的獨立性大大加強,以單純的血緣關系為紐帶的社會組織結構被以核心家庭為基本單元的更強調實用性的新型社會組織所替代,而多元文化融入中原的過程又加速了這一趨勢,這就為之后二里頭早期國家管理的世俗化奠定了基礎。

第三,中原核心區早期國家誕生的重要歷史變革大約發生在公元前1800年前后。這一重要轉變的發生也首先是以文化面貌的變化為先導,其動力同樣也來自于周邊地區文化的再度大量涌入中原。洛陽盆地率先發生轉變,在大量吸收周邊不同文化因素的基礎上產生了二里頭文化;鄭州地區也接受了較多外來文化的影響,在一些遺址上大量外來文化因素與本地龍山文化因素相結合,發生了特殊的新砦現象,并持續了較長的時間;潁河中上游地區雖然仍以繼承本地龍山文化晚期的因素為主,但也較早的吸收了一些二里頭文化的新因素。

二里頭文化時期社會發展的重心轉移到了洛陽盆地。二里頭文化一經形成即表現出其強大的擴張態勢。首先在其誕生的二里頭文化一期早段即已影響到了伊河流域和沙汝河流域,使得這些地區出現二里頭文化一期早段階段的因素。到了二里頭文化的一期晚段,其勢力已經迅速擴張到了除濟源盆地之外的中原各地。至于二里頭文化二期晚段,二里頭文化進一步越過黃河,將黃河以北的濟源盆地也納入到其統治的范圍之內,從而在完成了在整個中原核心區的擴張過程。

二里頭考古遺址公園

從二里頭都邑的布局反映的聚落形態看,以井字形大道為骨干規劃的宮城區、圍垣作坊區、特殊遺存區和外圍居住區共同組成了二里頭都城結構,與此同時完整的道路和水管理系統均可見于二里頭都邑之中,無不體現出早期國家首都等級森嚴、秩序井然的統治格局,開中國最早王朝建都規劃的先河。二里頭都邑內,小型家族墓地再度興起,并與宮殿建筑、手工業作坊和特殊遺跡現象等混在一起,形成了“居葬合一”的新形態。這些家族墓地中,每個墓地中都常見高等級隨葬品的高級墓葬,反映出家族成員之間存在非承襲性質的分化現象。從這些擁有中等貴族墓葬的小型家族墓地與他們的生產、生活區域合二為一的現象看,二里頭新型貴族階層的成長與他們所從事的職業有關。二里頭都邑中按照不同的家族進行職業的分工,負責專業化手工業生產和公共管理等事務,從而形成了新型的世俗化的國家管理體制,表明二里頭早期國家的出現代表了中原地區社會復雜化發展已經從“古國”發展到了“王國”的新階段。

二、中原核心區文化演進與社會復雜化過程的總體特點

1、整體來看,中原社會發展經歷了由小到大,由區域性發展到整體繁榮的“滾雪球”式的一體化過程。仰韶文化時期,中原核心區由于受到東西兩面文化系統的交互影響,社會發展的重心不斷在東西方向上移動。龍山文化早期,在周邊文化的全方位影響下,整個中原地區開始進入全面開發的新階段,至龍山文化晚期,各個小區域都進入到空前繁榮的局面,形成等級鮮明的小區域性政治實體。二里頭文化時期,以二里頭為都邑的早期國家通過河流水系網絡和各地不同等級的中心聚落實現了對中原各地的有效控制和開發,最終完成了整個中原核心區的一體化過程。

2、區域性的差異及其相互間的交流與互動貫穿整個中原核心區社會復雜化的全過程,也是推動中原地區多元文化的融合和早期國家形成的重要因素。中原八個小區既是各自相對獨立的地理單元,又彼此相通,且由河流水系與不同的周邊文化區建立聯系,從而形成諸多文化緩沖地帶,有助于多元文化的共存與協調發展。資源的整合和社會階層的分化都是首先以這些“小區域”為單元展開的。而不同區域具有不同的地貌環境特征和不同的資源布局,從而形成了不同的社會分化和資源開發模式,而這些不同模式間的相互整合最終形成了整個中原范圍內的社會等級分化和各類資源流通的早期國家形態。

3、中原核心區在走向文明和早期國家的過程中,文化的變動與社會的變革相呼應,社會在動蕩中求得革新和發展,外來多元文化的不斷涌入成為推動中原社會變革的主要因素。縱觀整個中原地區仰韶文化以來的文化演進和社會復雜化的全過程,重大的歷史變革大致發生在仰韶文化早期、仰韶晚期到龍山文化早期和龍山晚期到二里頭文化時期這三個大的歷史階段。恰恰這三次大的變革都率先以大量外來文化的涌入為先導,進而帶來聚落形態的變化和經濟技術的進步。我們在中原核心區看不到一種單純的文化和社會發展模式由小到大,由弱到強的過程,相反中原核心區的社會復雜化和文明起源是在經過數次文化和社會的變動與重組之后,在博采眾長的基礎上發展起來。

4、中原核心區文明和早期國家的形成既伴隨著周邊地區多元文化的融入,同時也帶來了各地多元化的文明要素;既是一個文化的多元一體化過程,也是文明的多元一體化過程。比如,仰韶文化晚期出現的城址的防御形式可能源自于東方或南方的文化傳統;龍山文化的土筑式(土坯)建筑和黃牛、綿羊等源自中原的西部和西北地區;二里頭文化時期同為玉禮器的琮、璧、多孔形刀等顯然應來自東方文化系統,而玉鉞、牙璋、鏟等形式則應源自西北地區文化傳統。同樣,二里頭早期國家獲取各類重要戰略資源的范圍大大擴寬也應與其所具有的中原周邊地區多元化的文化背景存在密切的關系。

5、人口的集中是中原地區早期社會復雜化和國家起源的一個重要的基礎因素。造成中原地區區域性人口集中的主要原因是中原核心區內部不同區域之間的人群移動現象,并由此導致了社會發展重心不斷轉移的現象。仰韶文化早中期,中原社會的發展重心位于豫西地區;仰韶文化晚期,社會發展重心轉移到嵩山東北的鄭州-滎陽地區,社會復雜化開始加速發展;龍山文化晚期,中原社會發展重心再度轉移到嵩山東南,形成若干區域性的等級社會;二里頭文化時期,社會發展重心重新回到中原中心的洛陽盆地,二里頭廣域王權國家出現。

6、中原地區早期社會復雜化過程中基層社會組織有逐漸小型化的趨勢,但血緣關系的紐帶作用始終突出。仰韶文化早中期,中原社會以血緣關系為基礎的氏族和大家族組織盛行,以家族為單位的生產、生活和埋葬空間規劃有序,家族之間彼此平等,在聚落布局上表現為向心式和凝聚式的結構特征。仰韶晚期以來,伴隨著大量外來文化的涌入,在房屋布局和墓地規劃方面都開始出現新的變化,大型公共墓地減少,取而代之的是不同的小型化的家族墓地雜處現象。龍山文化時期,環嵩山地區基本不見排列有序的墓地,墓葬以核心家庭為單位埋在房屋的前后,形成“居葬合一”的新形式。與此同時,多功能、多樣式的房屋流行,小型家庭已經在社會生產生活方面具有獨立的地位。龍山文化時期的“居葬合一”現象延續至二里頭文化時期,但所不同的是,二里頭文化時期小型家族墓地再度興起。以家族為單位從事專業化生產甚至承擔一些社會服務和公共管理的現象在包括二里頭都邑在內的聚落中十分常見。社會成員之間的分化也發生在家族內部,一些有威望的家族成員能夠獲得更多的財富和稀有物品,成長為新型的貴族。

7、崇尚實用和世俗化是中原地區早期社會復雜化的一個重要特征。仰韶文化晚期以來,中原社會開始表現出階層分化的現象,一些隨葬品豐富的大型墓葬出現,但明顯這些墓葬都是外來因素,數量也極少,沒有成為中原社會的主流,表明新石器時代晚期以來周邊地區的權貴勢力在中原并沒有市場。相反,進入龍山時代,中原社會的階層分化并沒有表現在浪費資源的奢侈品的獲取上,貴族墓葬基本不見,而社會的發展更加崇尚實用。中心聚落或城址組織動員勞力主要服務于社會公共事務,新型的中心聚落多講究內部的規劃,城市強調方正布局,貫穿聚落的交通干道等公共服務設施開始在聚落中出現。進入二里頭文化時期,以血緣關系為基礎的家族在社會生產生活中的地位再度突顯,他們按照職業的不同,分別從事不同的專業化生產的分工和社會公共事務的管理,并在這個過程中積累財富和社會威望,形成新的貴族階層。而二里頭早期國家也正以這種方式將以家族為單位的血緣關系與社會事務的管理有機結合起來,構建國家管理體系,世俗化成為中原早期國家起源與發展的一個標志性特征。

三、促成中原核心區文明和早期國家產生的各類因素

1、文化融合

不同時期多元文化的融入是推動中原地區社會變革的主導因素。由文化融合所帶來的社會諸方面的變革可從兩個角度得到證實。

首先,從年代上看,聚落形態研究所反映的社會結構和社會關系的變化往往以中原周邊地區多元文化的融入為先導。中原各地仰韶文化晚期開始的周邊多元文化的融入,帶來了各地仰韶文化社會結構和社會關系的變化。這種由多元文化所構建起來的社會結構和社會關系一致持續至二里頭文化時期,社會的變革是在不同時期文化融合高潮的基礎之上逐步得以實現。

第二,從社會結構的具體內涵和各個時期獲取新的資源和出現的新技術的內容來看,均與周邊地區多元文化的融入存在密切的關聯。仰韶文化晚期到龍山文化早期,以鄭州地區大河村聚落為代表,其中一些陶器的制作樣式、房屋建筑結構、墓地布局等均與聚落中同一時期大量出現的大汶口文化和屈家嶺文化因素的融合顯然存在密切的聯系。仰韶文化晚期鄭州地區青臺聚落中新出現的石鏟和石鉞的制作工藝,西山聚落中新出現的城址的防御形式,龍山文化晚期各地新出現的白陶燒制技術,二里頭文化時期出現的銅、玉、綠松石等戰略資源和小麥等新的農作物品種等等都能在周邊文化區中明確找到的更早的傳統。

彩陶盆,仰韶文化(約公元前5000年-前3000年)

2、環境變化

環境考古學研究表明,中國北方地區公元前2600年和前2000年前后的兩次氣候突變事件導致了黃河下游的改道和大汶口-龍山文化的西進,從而促成了東方文化系統進入中原的過程。同樣在這兩個時段內中國北方地區的兩次氣候突變事件也與西北文化系統進入中原的過程有關。如此,氣候的變化促成了不同文化區之間人群的遷移和多元文化融入中原的過程,并進而引起了整個中原社會的變革,那么氣候的變化對中原文明和早期國家的起源間接起到了重要的作用,而對這種作用的評估顯然應該置于整個中國北方地區更宏大的環境和文化背景中來考慮。

從地理地貌的角度看,中原核心區最主要的環境優勢即在于其獨特的地理位置和多樣的地貌環境。中原核心區地處我國地形第二階梯向第三階梯的過渡地區,地貌環境復雜多樣。內部山水相間,形成各自獨立且又由河流水系相通的小區域,彼此之間存在諸多文化緩沖地區,有助于各類文化的共存與融合。而且復雜多樣的地貌環境,使得人們在面對氣候突發事件時,有寬裕的回旋空間。正因為中原這種獨特的地理環境優勢,才使得這里長期以來不斷接受外來多元文化和各類先進的文明要素,并盡量減少惡劣氣候突變事件的影響,逐步將環境的優勢轉變為文化和文明的優勢,最終促成了早期國家和文明形態的誕生。

3、經濟技術

中原核心區仰韶到二里頭文化各個時期新的資源開發和新的技術的出現多數與周邊地區多元文化的融入密切相關,因此可以說中原核心區多元文化的融合對技術的進步起到了重要的先導性作用。

中原核心區文明起源過程中上層和下層社會的變革之間存在顯著的差異,經濟技術的變化也一樣。對于普通資源的獲取和日常農業和手工業生產技術的變革顯然沒有供上層社會使用的稀有重要戰略資源的獲取和高檔手工業產品生產技術的變革更加迅速。龍山到二里頭文化時期普遍陶器的生產和作物加工基本保持以家庭式的小規模生產單元的形式,但是與大規模集體性工程和大型建筑的營建相關的石鏟工具的資源開發和生產模式卻從龍山文化晚期的小流域范圍擴展至二里頭文化時期整個中原的范圍。

二里頭文化時期新出現的銅器、玉器、綠松石制品、漆器等高檔手工業產品的專業化生產顯然與這一時期二里頭早期國家所控制范圍的擴展有關。值得注意的是,龍山文化時期中原地區的社會復雜化以小流域為單位,只能獲取本地的有限資源,玉石等稀缺資源缺乏。這或許也是龍山文化時期,因缺乏奢侈品作為特殊身份地位的標志物,而制約貴族階層成長的一個重要原因。研究表明,二里頭文化時期,成熟的青銅冶鑄技術經歐亞草原引入中原,并迅速為中原社會所接納和改進,并發展出了更先進的塊范法冶煉技術,用于鑄造以復雜容器為主的青銅禮器。青銅冶鑄技術能夠為二里頭早期國家迅速接受,源于中原地區新石器以來積累的先進制陶和尋礦技術。它的出現既推動了早期國家以獲取銅料資源為目的的對外擴張,又滿足了新興貴族階層的成長和青銅禮制的出現,“國之大事,在祀與戎”,可以說中原地區文明和早期國家起源過程中經濟技術的進步與社會的復雜化之間是一種相輔相成的聯動關系。

四、中原地區文明和早期國家起源的特殊模式及其對中華文明發展的長遠影響

中原核心區無論是社會的變革還是技術的進步,多元文化的融合起到了關鍵的作用,文化的多元一體化過程是促成中原地區文明和早期國家起源的最核心要素,同時也是中原地區文明化進程的獨特模式。

中原文明的形成過程中率先以其天下居中、八方輻輳的地理環境的優勢吸引了來自四面八方的先進文化和文明要素,并同在中原社會的大熔爐中加以重新熔鑄和創新,從而形成了更為先進的世俗化的中原文化和文明的新形式。因此,始終保持以對外開放的姿態和常新的理念,社會發展不極端地依賴于特殊資源的獲取和特定宗教信仰的束縛,是中原文明得以產生并不斷進步的重要原因。

中原核心區的文明和早期國家起源過程中逐步將地理環境的優勢轉化為文化的優勢,從而繼續不斷地吸引、同化和融合更多的外來文化和文明形式的中原文明的起源模式也奠定了以中原為中心的中國歷史的發展趨勢和中華文明長盛不衰的重要基礎。可以說,中原地區文明的誕生和發展模式對整個中華文明的長期發展產生了深遠的影響。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|