模數是古建筑設計和施工的基礎。有了模數,就能根據固定的比例(權衡)算出柱高、斗拱高、梁檁長度、屋面坡度等重要參數。古人采用模數制度,一是在漫長的實踐中總結出了這種受力合理又美觀的結構,二是為了比較準確地制定建筑預算,并防止偷工減料的現象,便于監督和管理。

宋代《營造法式》和清代《營造則例》都規定了相應的模數與權衡。

《營造法式》規定材分8等,每一等材都有著相應的分,且都是材寬劃為10分,材高劃為15分。也就是說,分:材高的1/15,材寬的1/10。

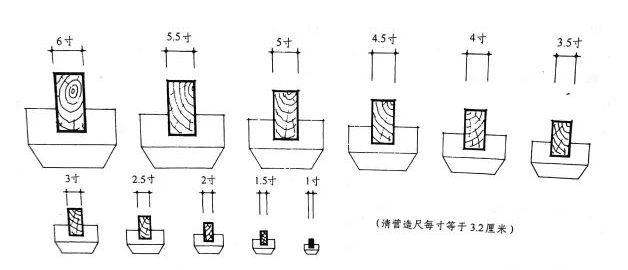

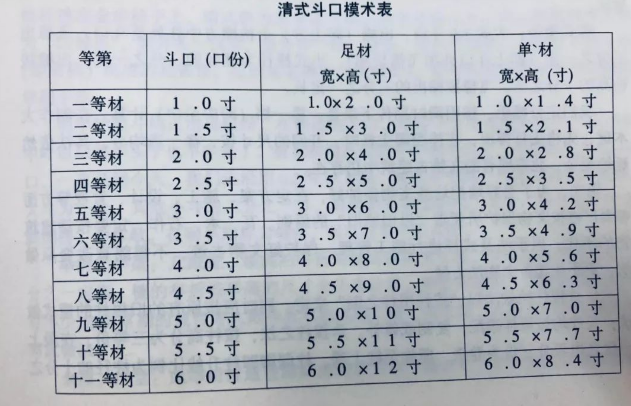

清代規定材分11等:6寸、5.5寸、5寸、4.5寸、4寸、3.5寸、3寸、2.5寸、2寸、1.5寸、1寸,每半寸為一個等級。

“單材”和“足材”是在宋代就出現的木構件尺度標準。據宋《營造法式》規定,“單材”高十五分,厚十分。有時也稱“一材”或“材”。“單材”源于古建筑梁架中的方桁,即枋。

足材與單材相對應,是指比單材尺寸加大的材分,即“材上加栔者,謂之足材”,栔,即兩層枋之間的空擋部分。一般來講按“材廣十五分”加“栔六分”,則“足材”為二十一分。所以“足材”又俗稱“一材一栔”。

斗拱的權衡

通過單材與足材的區別,在有斗拱的大式建筑中,就有了單材拱與足材拱的區別。

單材栱

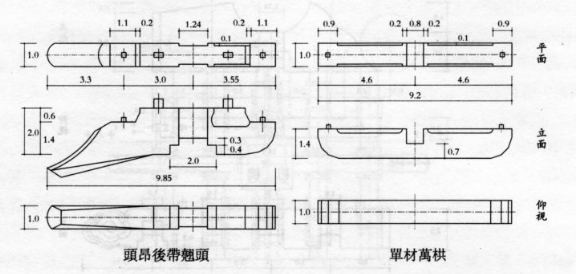

大木作斗栱的一種,主要用于每攢斗栱的里外拽架上,清式瓜栱、萬栱都做單材栱,受力比正心栱要小,故稱單材栱。

單栱造

宋式大木作術語,與重栱造相對應。鋪作跳頭上僅施橫栱一層(如令栱),上承替木或素枋、其間不用慢栱的構造方法。單栱造跳頭上的挑升高度為兩材一栔。

足材拱

足材栱高21分,寬仍為10分。足材栱高度多出的6分恰為上下栱之間由斗墊托而出現的空隙的高度。泥道栱上有慢栱時,兩栱之間空隙里通常用稱為暗栱的木條進行填充,它的斷面被規定為高6“分”,寬4“分”。

柱高與柱徑的權衡

在有斗拱的大式建筑中,柱高和柱徑根據斗拱尺度確定。在沒有斗拱的小式建筑中,就由柱高和柱徑決定面寬和進深。

檐柱是最外側的一排柱子,大式建筑檐柱高約60斗口,平板枋高約2斗口,斗拱總高約9.2至11.2斗口,共計約70斗口,檐柱柱徑6斗口。

就面闊而言,以大式九檁或七檁周圍廊為例,明間7攢77斗口計1丈9尺2寸5分,,次間6攢66斗口計1丈6尺5寸,梢間6攢或5攢計1丈3尺7寸,廊間2攢22斗口計5尺5寸,注意“攢當坐中”。

小式建筑檐柱高約明間面闊的十分之八,柱徑約為柱高的十分之一。(柱高八尺,面寬一丈;常見的七或六檁建筑面闊與柱高之比為10:8;五或四檁建筑面闊與柱高之比為10:7)。

收分與側角、升起

收分:柱子根部與頭部的直徑不一,下大上小,通常收分的尺寸為柱高的7/1000或1/100。

側腳:側腳指柱腳外移,這樣可以使木構架更為穩固。側腳尺寸與收分尺寸同為1/100或7/1000。

升起一般常見于唐宋建筑中,在日本仿唐式建筑中夸大了升起,但也強調了這種仿古建筑的特點,使得唐式、日式和明清建筑的區分一目了然。

下出、上出和山出

下出:自檐柱中至臺明皮的這段距離稱為下出。

上出:上出又稱為平出、出水,是自檐柱至飛(檐)椽外皮的這段距離。

山出:山出是自建筑物面寬方向最外側的柱子中到建筑物面寬方向臺基外皮的這段距離。通常尺寸為墻厚尺寸+金邊尺寸(2寸)

為了保護石質臺基不受雨水侵蝕,上檐出都要長于下檐出,下檐出一般是上檐出的4/5,空出的部分稱為“回水”。同時,為了防止雨水回流至地基,回水部分一般鋪方磚,少數也有鋪設石材的,稱為“散水磚”。一般的散水磚里高外低,從而保證雨水的外流,在北魏建筑遺存中,已經出現了散水磚的作法。

散水里口應該與臺明的土襯石找平,外口應與地面找平。同時,散水的排磚要從建筑出角部位開始,以出角能排出整塊的好活為原則,可以將破活趕到窩角部位,即“保出角,扔窩角”。

古建筑各部位及構件之間的比例關系構成了古建筑設計和施工的固定法則,每座建筑根據等級高低和規模大小,首先要確定其基本模數的數值,在斗拱和柱高柱徑確定之后,屋頂梁檁舉架的換算也是十分重要的。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|