相傳皇帝時期(約公元前26世紀(jì),具體時間存在爭議),在皇帝征服中原各族之戰(zhàn)中,皇帝與炎帝兩部落聯(lián)盟在阪泉(—說今山西運(yùn)城解池附近,一說今河北涿鹿東南)的一次交戰(zhàn)。

阪泉之戰(zhàn)是黃帝統(tǒng)一華夏的過程中,與炎帝兩部落聯(lián)盟在阪泉進(jìn)行的一次戰(zhàn)爭,對開啟中華文明史、實現(xiàn)中華民族第一次大統(tǒng)一有重要意義。眾所周知,今天華夏民族又稱炎黃子孫,共尊炎帝和黃帝為祖先。

黃帝部落最初居住在涇水流域的姬水沿岸,因而姓“姬”。傳說黃帝發(fā)明造車作為輿乘,因黃帝有土德之瑞,土色泛黃,遂稱黃帝。當(dāng)炎帝作為中原地區(qū)部落聯(lián)盟首領(lǐng)之時,黃帝部落也參與了這個聯(lián)盟并接受炎帝的領(lǐng)導(dǎo)。

此時,各部落之間為爭奪土地和財富經(jīng)常發(fā)生侵伐征戰(zhàn),黃帝部落在征戰(zhàn)中日益崛起,而炎帝部落則日漸衰落。當(dāng)黃帝部落也從涇水流域沿著黃河向東擴(kuò)長時,就不可能避免地與炎帝部落發(fā)生了沖突,阪泉之戰(zhàn)就是在這種歷史背景下發(fā)生的。

阪泉之戰(zhàn)曾見載于春秋時期的史籍中。公元前636年由于內(nèi)亂,周王出奔于鄭國,次年狐偃建議晉文公“求諸侯,莫如勤王”。晉文公“使卜偃卜之,曰:吉,遇黃帝戰(zhàn)于阪泉之兆”。后來司馬遷“西至空桐、北過涿鹿、東漸于海、南浮江淮”,收集民間傳說并進(jìn)行實地考察,參證文獻(xiàn)記載寫成《史記·五帝本紀(jì)》,復(fù)原了阪泉之戰(zhàn)的歷史過程。

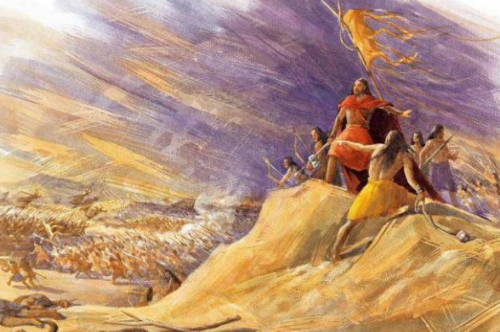

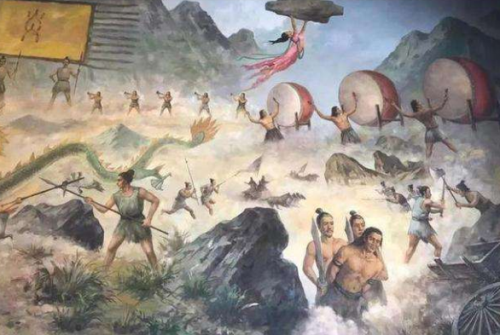

阪泉之戰(zhàn)由于參戰(zhàn)的兩個部落都有很強(qiáng)的實力,戰(zhàn)爭場面非常壯觀,是名副其實的一場曠世部族之戰(zhàn)。黃帝部落和炎帝部落為了取得這次戰(zhàn)爭勝利,做了相當(dāng)充分的準(zhǔn)備,他們不僅調(diào)動了本部落的全部力量,而且也聯(lián)合了其他部落作為盟軍,在這方面黃帝表現(xiàn)得更為出色。

在這場戰(zhàn)爭中,黃帝親率“熊、羆、狼、豹、、虎”六部軍隊與炎帝對峙,六部軍隊大旗飄蕩,殺聲震天,頗有氣吞山河之勢。然而,善于洞察戰(zhàn)爭先機(jī)的炎帝技高一籌,竟然在黃帝毫無防備之下,采取先發(fā)制人戰(zhàn)術(shù),以烈火圍攻黃帝大軍。

風(fēng)助火勢,一時間,軒轅城外火光沖天,濃煙滾滾。應(yīng)龍迅速以水滅火,大破炎帝火攻戰(zhàn)術(shù),與此同時,黃帝立刻展開反攻之勢,率領(lǐng)大軍將炎帝部隊趕入阪泉谷,并囑軍士們只許和炎帝智斗,不到萬不得已,萬不可傷其性命。

面對困守阪泉谷的敗局,炎帝無計可施,只得投降。黃帝仰慕其先進(jìn)的農(nóng)耕及醫(yī)療技術(shù),決定冰釋前嫌,與炎帝共同治理天下,炎帝欣然接受。

經(jīng)此一戰(zhàn),軒轅黃帝大獲全勝,天下歸心。而炎帝戰(zhàn)敗后也輸?shù)眯姆诜瑸樘煜氯f民不再飽受戰(zhàn)火荼毒,炎帝決定從此放棄與黃帝的對抗,俯首陳臣,將天下王權(quán)交付給黃帝。

阪泉之戰(zhàn)以后,黃帝、炎帝連同分別從屬于他們的一些部落結(jié)成聯(lián)盟,形成了超越親屬部落聯(lián)盟的新型聯(lián)合體的雛形,確立黃帝的領(lǐng)導(dǎo)地位,拉開了英雄時代的帷幕,促使中國政治制度發(fā)生具有劃時代意義的歷史變革。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|