當今社會,買賣交易的支付方式有很多,例如用手機操作就可以完成交易,各種方法給人們的生活帶來便捷。但是,在古代時,人們的交易方式只有白銀與銅板。在看影視劇時,常常聽到劇中主人在吃飯后邊付錢邊對伙計說,小二不用找了,說罷將幾兩碎銀子放在桌子上轉身離開。

看著桌上的碎銀子,伙計并沒有當著顧客的面稱一稱銀子夠不夠分量,而是點頭哈腰微笑著送走客人。伙計不數錢,若是顧客錢沒有給夠,那飯館豈不是虧了嗎?難道一點碎銀子特別值錢嗎?可是小二又為什么收了錢卻不數錢呢?

“小二結賬,不用找了。”像這樣子的場景,我們大多在武俠片段里看到,豪爽的俠客吃完飯后,大氣扔下幾兩碎銀,提著自己的武器,壓低頭上的斗笠,揚長而去,不留姓名,只留下一個瀟灑的背影。

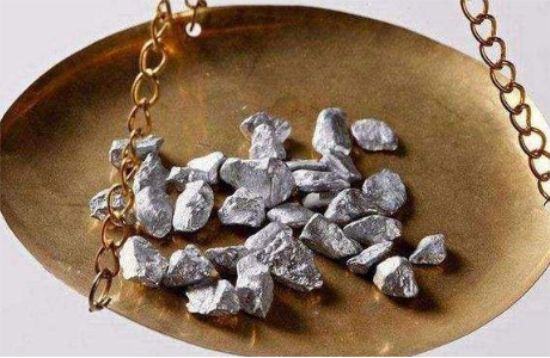

古人辨識銀子的重量需要用專門的工具稱量,我們稱這個工具為戥子。戥子屬于計量用具,尤其在清朝時期流行起來。戥子多用于稱貴重的黃金,白銀,珠寶,貴重藥材。戥子用克來計量,稱盤較小,秤砣以黃銅或者白銅為主要材料做成,秤桿的材質更有講究,有象牙,烏木等,其最貴重的秤桿要數象牙了。

老話說,無商不奸,商人一直都是精于算計,做生意的人是不會讓自己吃虧的。在古代,如果客人留下銀子說不用找錢的話,那說明這塊碎銀子的價值遠比這頓飯的錢多。因此,商家是不會虧本的,既然客人給了小費,那伙計當然也要點頭哈腰笑著把客人送出門。

銀子的用途很廣,也很貴重,那時候只有富貴有錢人家才用得起銀子,窮苦百姓只能用銅板交易。數額比較大的銀子被稱為元寶,有金元寶,銀元寶。大元寶重量是五十兩,小元寶重量有五兩到十兩不等。碎銀子即使不到五兩,可是價值也是非常高的,如果按當今換算,一兩銀子大概相當于二百元人民幣,一個最小的元寶都值一千塊錢,隨便一點碎銀子都是好幾百,可見其價值了。

那么,再看看銀子和銅板之間的換算,一兩銀子可以換一千文到一千五白文銅錢不等,做個設想,假如顧客拿著碎銀子結賬要求找零,那么顧客豈不是輕松拿著一小塊碎銀吃飯,卻得背著一大堆找零的銅板回去,這樣的話,會特別不方便,有錢人也不差這些銅板,于是便大方全給商家了。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|