在《史記·孟嘗君列傳》中記載了這樣一個故事:

話說,號稱“戰國四君之一”的孟嘗君(田文),是一個禮賢下士,求賢若渴的齊國貴族公子。為廣招天下才俊,不惜舍棄家業優待之,而且對這些人禮遇有加,連同自己在內皆一視同仁,因此讓天下人不無向往,有才之人無不登門。

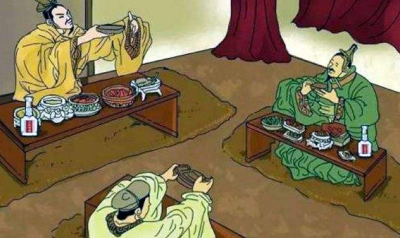

孟嘗君很尊重這些人,“無貴賤一與文等”(不分貴賤待遇和田文)。在一次聚餐宴席上,侍者在添酒過程中無心擋住了燈光,恰巧將孟嘗君的餐桌藏在了陰影了,而這一幕恰巧讓一位剛投奔他的武士看在眼里。

這個武士是個直性子,認為孟嘗君表面上說禮賢下士,而實際中卻口是心非,將自己餐桌“影”藏起來,悄悄讓侍者給他準備別人沒有的佳肴。武士想到這里起身便要離開,而孟嘗君也意識到了這個誤會,立馬將自己的飯菜端到武士面前進行比較,結果飯菜絲毫不差一模一樣。耿直的武士羞愧自己小人之心度了君子之腹,無地自容,拔劍自刎當場。

這原本就是一場誤會,若是大家聚于一桌就餐,興許就不會發生這樣的悲劇。

分餐是禮法的外在表現

夫禮之初,始諸飲食。——《禮記》

古人對“禮”的初始外在展現就是飲食。因為糧食的充盈與稀薄直接受到了“上天”的影響,因此產生了祭拜上天的祭祀活動。祭壇桌案上的珍貴食物就應該讓天享用,以保來年的風調雨順。這是古代農耕文明所形成的統一意識。

西周,為什么會成為中國古代分餐制的真正開端?因為西周開創性地用“天命”作為了自己的政治口號,這是一個極其吻合農耕文明的宣傳主張,周朝以“天命”而上臺,周的君主自然就是“天子”,也只有天子能享用祭壇上最高規格的食物。

因為有了這一核心意識的基礎,禮法也就以等級劃分而開始形成具體且十分森嚴的制度。

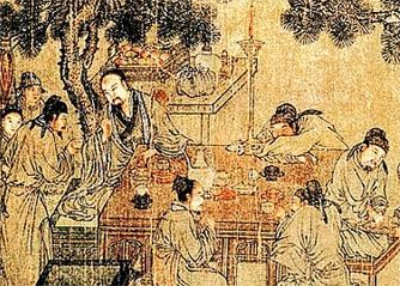

天子享九鼎八簋(gui)、諸侯享七鼎六簋、大夫享五鼎四簋、士享三鼎兩簋。既然等級不同所享用的食材和盛器也不同,自然就不能在一張桌上吃飯了。

分餐的根基是禮法,禮法要為政治服務

分餐制起于周朝,興于秦漢,衰退于魏晉南北朝。而之所以衰退,是因為戰亂造成了民族大融合,游牧民族世代傳承的合桌聚餐習俗開始傳入中原,由于禮儀要服務政治,因此必須具有涵蓋屬性,所以要將合餐制同樣納入到禮儀當中,因此對分餐制產生了影響。

合餐制從唐朝開始流行,并逐漸同分餐制形成抗衡趨勢。這其中的影響因素非常多,政治層面來說是大唐對民族間的融合呈包容之態,西北地區少數民族的長腿“胡床”“胡椅”受到了歡迎,這樣的吃飯形式相比“席地跪坐”更加舒適方便;社會文化方面來說,少數民族的服裝和飲食方式也在改變漢人的習俗,細袖相比寬松的袖袍更加輕巧方便,吃飯夾菜更加輕松,更多種類的烹飪美食和食材已經不能滿足小小的分桌擺滿,因此人們開始進行合餐進食。但唐朝的繁榮并沒有將分餐制淘汰,而是任舊作為身份、等級、地位的劃分方式。

皇家禮法的最后陣地

從唐宋往后,合餐制逐漸成為社會主流的飲食方式,但分餐制并沒有消失,而是向著重視禮法的皇家收縮戰線,且跟多地以典禮和盛大宴會的形式出現,而獨享分餐一桌的人也只有皇帝了。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|