嘎仙洞遺址位于大興安嶺北段頂峰東麓、嫩江支流甘河上源嘎仙溝左岸山崖上,行政區劃上屬于內蒙古呼倫貝爾市鄂倫春自治旗阿里河鎮。嘎仙溝寬0.5—2千米,水流清澈,伏日甚冷,周圍林海蒼茫,峰巒層疊,古木參天,松樺蔽日。嘎仙洞高懸在離地面25米的半山腰中,在《魏書》中稱為“拓跋鮮卑舊墟石室”或“石廟”、“石室”。1988年1月,該遺址被公布為第三批全國重點文物保護單位。

嘎仙河(西—東)

關于“拓跋鮮卑舊墟石室”,最早見于《魏書》,但是石室位置究竟在何處?中外學者諸說紛紜,爭論不休。《呼倫貝爾志略》一書認為呼倫貝爾迆西北一帶有“魏先帝石室”。20世紀30年代,日本學者白鳥庫吉在《東胡民族考》中提出:“烏洛侯西北部之拓氏先祖之石室,亦必在嫩江流域之中,而當在興安嶺之近旁。”

1949年以后,考古工作為尋找鮮卑石室提供了線索。特別是1959以來,內蒙古文物工作隊在呼倫貝爾扎賚諾爾發現了鮮卑墓群,認為該墓群可能是拓跋鮮卑南遷后的遺存。20世紀60年代,馬長壽教授出版了《烏桓與鮮卑》一書,他認為:“烏洛侯國在今黑龍江省之嫩江流域甚明。嫩江流域的西北為額爾古納河,魏之祖先的石室當在二河的大興安嶺山脈之內。”

20世紀70年代,宿白先生發表《東北、內蒙古地區的鮮卑遺跡》一文,推定扎賚諾爾墓群為拓跋鮮卑文化遺存,進而論述了拓跋鮮卑的起源及其南遷和進入中原的經過,并繪圖指出其遷徙路線。1979年,呼倫貝爾盟文物站站長米文平先生在分析前人研究成果的基礎上,開始尋找鮮卑舊墟石室。

在鄂倫春同胞的幫助下,他多次尋訪嘎仙洞,并在實地考察基礎上撰寫了《拓跋鮮卑先祖石室考》一文。他的觀點引起內蒙古考古學界的關注,汪宇平、孟廣耀、曹永年等學者來到嘎仙洞,與米文平共同進行調查,其間歷經周折,終于在1980年7月30日下午找到了北魏太平真君四年(443年)祝文刻辭。

與《魏書》中烏洛侯國遣使“稱其國西北有國家先帝舊墟,石室南北九十步,東西四十步,高七十尺”,太武帝拓跋燾派中書侍郎李敞去祭祀,并“刊祝文于室之壁而還”的記載基本相符。

嘎仙洞洞口

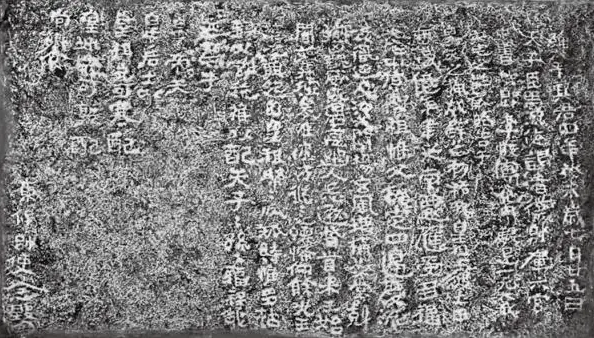

嘎仙洞本為天然花崗巖山洞,洞口略呈三角形,高12米,寬20米,方向為南偏西30°。洞內寬闊宏大,幽暗深邃,南北長120米,東西寬27米,穹頂最高處達20多米,面積約2000平方米,依次可分為前廳、大廳、高廳、后廳四部分。前廳西側距洞口15米的石壁上,刻有太平真君四年祝文刻辭。石刻高度距地面約1.5米,通高0.7米,寬1.2米。刻辭為豎行,共19行,全文共201字。

刻文為漢字魏書,隸意猶濃。石刻祝文的發現證實了嘎仙洞即鮮卑祖先居住的“舊墟石室”。洞內堆積有較厚的文化層。1980年呼倫貝爾盟文物管理站對洞內文化堆積進行發掘清理,發現了石器時期、戰國時期、北魏時期的文化堆積,并出土陶器、石器、牙飾、骨器、鐵器和大量野生動物骨骼化石。從陶器看,均為手制夾砂陶,火候很低,陶色不均,多為黑褐色。器類單純,以敞口罐為主,個別為直口器類。紋飾有凸弦紋、附加堆紋。

其陶器形制與制法均與完工墓地、扎賚諾爾墓群出土陶器相似,應為同一文化的早期形態。嘎仙洞文化遺存在目前為止已知的鮮卑遺存中時代較早,上限至少早到戰國初期,即公元前3世紀。此外,由于洞內發現了石刻祝文,因而嘎仙洞文化遺存的年代下限可晚至公元5世紀。

太平真君四年祝文拓片

嘎仙洞北魏石刻祝文的發現,確鑿無疑地證明了嘎仙洞即《魏書》所載的拓跋鮮卑先祖舊墟石室,是鮮卑人的發祥地,也證實了拓跋鮮卑的遷徙歷程。這一發現揭開了拓跋鮮卑起源地的千古之謎,結束了長期以來史學界對于鮮卑族入主中原前的發源地之爭。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|