陵,本意指高大突兀的山丘,后來引伸為墓葬上高大的封堆。自春秋戰(zhàn)國時期開始,用來指代宏偉的貴族墓葬。秦始皇陵出現(xiàn)以后,“陵”成為皇帝墓葬的專稱。

對于長眠于陵墓中的帝王而言,陵墓是他們所統(tǒng)治的冥界國度;對于現(xiàn)實世界來說,帝陵又是一種鮮明的政治符號。

一方面,它是后繼者對前任的蓋棺定論,另一方面,帝陵的存在昭示著當朝皇室統(tǒng)治的正統(tǒng)和延續(xù)。為此,秦始皇在一開始就按照城池的藍本修建皇陵,兩漢帝王們將斟酌出系統(tǒng)的帝陵制度,南北朝皇帝醉心于華麗的墓內(nèi)裝飾,唐宋皇帝開創(chuàng)出新的帝陵格局。在這份對陵墓的狂熱中,帝陵也逐漸發(fā)展出相應(yīng)的模式。

帝陵一般由地上與地下兩部分組成,地上部分是一座帝陵的臉面,包括陵園、寢廟建筑、闕臺、封堆等,地下則主要是地宮、陪葬坑和陪葬墓。

在封建社會,帝陵具有雙重意義。

一方面,它是當時最高規(guī)格的墓葬,對喪葬觀念和喪葬實踐有引領(lǐng)示范作用。另一方面它也象征著帝王死后統(tǒng)治的冥界都城,營建時有一套帝陵制度背書,具有政治符號作用。

歷代帝陵極簡史

隨著時代的發(fā)展,帝陵的形制也發(fā)生著相應(yīng)的變化。

秦時期

中國歷史上首個帝陵

秦朝,出現(xiàn)了中國歷史上首個帝陵——秦始皇陵,它不僅形成了營建帝陵的基本制度規(guī)范,也奠定了后世營建帝陵的理念與基調(diào)。在整個中國帝陵史中,秦代帝陵起到了提綱挈領(lǐng)的作用。

秦始皇陵:帝陵營造的首個藍本

秦始皇陵,是中國歷史上第一座帝陵,它奠定了后世帝陵地上、地下各部分的基本格局。通俗地講,秦始皇是按照一座皇城的建制來修筑自己的陵墓的。

從城市的視角看,秦始皇陵為內(nèi)外重城布局,可分成封堆-內(nèi)城-內(nèi)外城之間-外城以外四個空間。

封堆和封堆下的地宮是皇陵核心。前者的形狀像一個翻過來的漏斗,《史記》記載秦始皇陵的封土“高五十余丈”,合今116米,即使經(jīng)過千年的風(fēng)沙削減,如今實測數(shù)據(jù)也有62.3米,相當于一幢二十層樓的公寓。

在這座的公寓下面,就是引發(fā)后世無數(shù)演繹想象的秦始皇地宮,秦始皇本人就長眠在這里。

只不過,考古工作者目前尚未發(fā)掘地宮,這一方面是限于當前的技術(shù)手段,另一方面也是因為主動發(fā)掘地宮并不符合考古學(xué)的學(xué)科目標。

不過,皇陵內(nèi)的地上建筑和陪葬墓、坑則做過比較系統(tǒng)的發(fā)掘,由此我們可以合理推測陵區(qū)各部分的功能區(qū)劃。

內(nèi)城發(fā)現(xiàn)寢宮、便殿,是日常生活起居所在;東北角小城中陪葬著女子,應(yīng)是秦始皇后宮;內(nèi)外城之間發(fā)現(xiàn)“酈山食官”“園寺吏舍”,負責城中的后勤保障工作;城外的兵馬俑坑則著拱衛(wèi)城市安全。

值得注意的是,皇陵西側(cè)還有一片“修陵人墓地”。

這里可以推翻一個扣在秦始皇頭上的黑鍋:“為了不暴露陵墓位置,秦始皇將修陵人全部滅口”。

實際上,只要要秦朝存續(xù),陵園內(nèi)都將定期進行祭祀活動,并有陵官負責日常維護,何況墓上還有數(shù)十米高的封堆,因此皇陵地宮的位置,在當時可以說是“地球人都知道”。

修陵人墓地出土瓦文,意為:東武東閒居貲不更雎。即:死者姓雎,遣發(fā)地(籍貫家居地)為東武東閒(今山東諸城),具有不更爵位,服居貲者遣此修陵服役圖源:超子的地

不過,修陵人墓地的確可以算作秦始皇壓迫勞苦大眾暴行的一個罪證。

這里埋葬的主要是在工程中因各種原因死亡的民夫。同時,也有學(xué)者認為,修陵人墓地是完工后坑殺活人祭祀的祭祀坑。

兩漢帝陵

奠定古代帝陵制度

兩漢時期的帝陵,在繼承秦始皇陵的基礎(chǔ)上有所發(fā)展,并在長期的實踐中形成了比較明確的帝陵制度,這套制度成為后世營造帝陵的主要參考依據(jù)。

說到漢代帝陵,就不得不提郭解,《史記》曾記載大司馬衛(wèi)青為江湖人士郭解遷居一事專程向漢武帝求情。它的矛盾的爆發(fā)點,就在于漢武帝遷各郡國富豪至茂陵。

只不過,這位民間人士的巨大影響力引起了武帝的警覺,衛(wèi)青的努力不僅沒有使郭解免受離鄉(xiāng)之苦,反而埋下了后者蒙冤被殺的伏筆。

這個故事與西漢的陵邑制度有關(guān),即將百姓遷往皇陵附近居住。

當時漢朝初定天下,達官貴人、豪富之家散居全國各地,都有擁兵割據(jù)的可能性,為此,朝廷決定將功臣貴戚和各地富豪之家遷居于陵墓附近,這一方面便于中央對這些不安定因素的直接控制,一方面也便于供奉陵園,使其長興不衰。

也正是因此,陵邑逐漸成為顯貴子弟的聚居區(qū),李白就有“五陵年少金市東,銀鞍白馬度春風(fēng)”的名句。

除置陵邑以外,大部分西漢的帝陵制度也在武帝時期定型,有的甚至影響著后續(xù)的帝陵修建。主要包括以下幾項:

設(shè)置陵號:每位皇帝的陵墓都有自己的名字,與謚號、廟號相似,陵號也是據(jù)皇帝生平功業(yè)而定,頗有些蓋棺定論的味道。

陵園固定布局:與秦始皇陵略有不同,西漢帝陵封土位于陵園正中,外圍用夯土墻筑成方形陵城,整個墓園以封堆為中心呈十字中心布局,四面開門,門有三出闕。

帝后合葬制度:皇帝與皇后異墳合葬,后陵在帝陵東側(cè)。

功臣陪葬制度:允許有功之臣葬在帝陵附近,使他們在死后能夠繼續(xù)與君王相伴,這打破了以往貴族墓地以血緣為紐帶家族合葬的傳統(tǒng),轉(zhuǎn)而形成了以政治為紐帶的“冥界朝庭”。

這些制度的確立,自此宣布著每位帝王獨有的死后國家的建立。當皇帝死去時,會帶上自己的后妃、行政班子、宮殿設(shè)施、臣民百姓一起進入死后世界。

到東漢時期,上述制度雖經(jīng)歷一些變化,但再無大的改動。

西漢帝陵絕大多數(shù)位于渭水北岸的咸陽原上,東漢帝陵則有南北兩處兆域,南兆域在偃師,北兆域在孟津。在這批帝陵中,發(fā)掘成果最豐富,最值得參觀的是漢景帝陽陵,它2001年被列為第六批全國文保單位。陽陵的主要看點有二,一是展示了兩漢帝陵的完整布局,二是其叢葬坑中出土的大量隨葬陶俑。

魏晉南北朝帝陵

薄葬與分裂融合

魏晉南北朝時期,王朝林立,自然也涌現(xiàn)出數(shù)量龐大的帝陵。在繼承秦漢遺風(fēng)的基礎(chǔ)上,受薄葬風(fēng)尚和南下游牧文化的影響,帝陵開始出現(xiàn)新的變動。

另外,這一時期帝陵中的地宮大多經(jīng)過科學(xué)發(fā)掘,我們終于可以一窺帝王們的埋骨之所。

魏晉帝陵:薄葬觀念影響下的產(chǎn)物

魏晉時期的帝陵以不封不樹、簡化地面建筑、縮減地宮規(guī)模為特點,這主要是受曹操、曹丕父子所倡導(dǎo)的“薄葬”觀念影響。

官渡之戰(zhàn)前,袁紹帳下的陳琳曾寫過一篇《為袁紹檄豫州文》。文章尖銳的揭露了曹操干過的各種丑事,其中有一條是:“操又特置發(fā)丘中郎將,摸金校尉,所過隳突,無骸不露。”就是說曹操專門成立了一支盜墓部隊到處刨人祖墳,非常缺德。

拋開道德因素,曹操的做法體現(xiàn)了對兩漢以來厚葬成風(fēng),嚴重浪費社會資源這一現(xiàn)象的反思。對民生凋敝的漢末社會來說,盜掘墳?zāi)怪皇菣?quán)宜之計,引導(dǎo)社會喪葬觀念轉(zhuǎn)型才是治本之策,這也是曹操提出“薄葬”觀念的初衷。

在這件事上,曹操用自己的墓葬起到了很好的榜樣示范作用。2008年發(fā)現(xiàn)的西高穴大墓(魏武帝高陵)既無宏偉的寢、廟也無巨大封堆。地下墓室結(jié)構(gòu)簡單:長斜坡墓道,前后兩個四角攢尖頂主室,各主室?guī)蓚?cè)室。墓中除一些生平使用之物外并無奢華的陪葬品。

這里又有謠可辟,從目前的發(fā)現(xiàn)看,曹操并無所謂“七十二疑冢”,墓上不設(shè)標志也不是怕遭報應(yīng),而是為了踐行其倡導(dǎo)的“薄葬”風(fēng)習(xí)。這是一種典型的政治行為,對當時的社會而言是件利國利民的大好事。

兩晉延續(xù)曹魏葬制,深刻影響了南北朝時期帝陵。

南北朝帝陵:融合與分裂并存

作為來自北方的游牧民族,北朝皇室在保留簡單地宮、陵園結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,在帝陵中加入自身喪葬傳統(tǒng),形成了以大面積裝飾壁畫,大量運用石質(zhì)葬具,融入宗教元素為特點北朝帝陵系統(tǒng)。這是魏晉薄葬外衣下的一種新型厚葬模式。

目前發(fā)現(xiàn)的北魏帝陵集中于洛陽北邙,民間向來有“生在蘇杭,死葬北邙”的說法,可見這里確是一塊風(fēng)水寶地。

目前,由各代王侯將相墓構(gòu)成的邙山陵墓群有970多座,其他古墓葬更有數(shù)十萬之巨。然而,北魏最著名的陵園并不屬于洛陽。位于平城(大同)的馮太后永固陵奪得了這個地位。

她結(jié)合鮮卑“鑿石以外祖宗之廟”的習(xí)俗,恢復(fù)了兩漢時在墓前建殿的傳統(tǒng),并在陵園內(nèi)加蓋佛堂,宗教元素第一次進入帝后陵園之中。除此之外,其墓室結(jié)構(gòu)與曹操高陵相似,甚至更加簡化,刪去了主室兩邊的側(cè)室。

在之后位于北邙陵區(qū)的北魏帝陵建造中,規(guī)制雖略有變動,但大體上可以說繼承了永固陵的基本規(guī)制。

北魏東西分裂后,開始出現(xiàn)地域性特點。西魏-北周帝陵以天井、壁龕數(shù)量彰顯地位;東魏-北齊帝陵則以墓內(nèi)滿飾壁畫為特點。

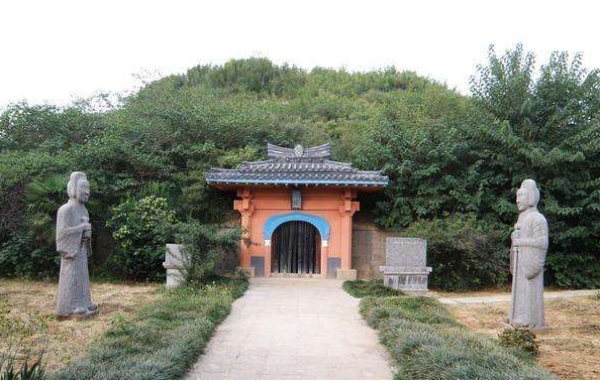

南朝帝陵主要集中在建康、丹陽兩地,它們以漫長的神道及神道上的為數(shù)眾多的神獸、石翁仲、華表聞名。地宮則較北朝更加簡化,主要是大型單室券頂墓,墓內(nèi)飾以畫像磚和壁畫。

2020年9月開館的北朝考古博物館中集中展示了包括磁縣灣漳大墓、茹茹公主墓在內(nèi)的數(shù)十處北朝皇帝及宗室墓葬的考古成果,其中以大量精美的墓室壁畫為最大亮點。

唐宋帝陵

古代帝陵布局的變革期

唐代帝陵出現(xiàn)了兩項較重要的變化。

一是與秦漢“封土為陵”不同,大部分唐陵“因山為陵”,即以天然的山峰作為皇陵的封堆;二是不再沿用內(nèi)外相套的布局,而將陵冢安排在陵園北端最高處,其他各部分向南依次排開。

宏觀上看,這種變化與漢唐兩代的營城理念有關(guān),唐陵的結(jié)構(gòu)與唐長安城頗為相似。

唐代帝陵分布在渭河以北,以長安城為中心,自東向西扇形鋪開,號稱關(guān)中十八陵。其中以高宗李治和武后合葬的乾陵保存最完好,也最有參觀價值。

乾陵于1961年被列為全國第一批文保單位,神道兩側(cè)保留著象征萬國來朝的六十一位賓王石像、李治的述圣紀碑、武后的無字碑,陵園內(nèi)則能看到唐陵中最完整的陵城系統(tǒng)。

與秦漢帝陵相同,絕大多數(shù)唐陵地宮都未進行發(fā)掘,幸而唐代還有兩座“號墓為陵”的貴族墓可供參考,即懿德太子李重潤墓和永泰公主李仙蕙墓。

這對難兄難妹因為非議奶奶武則天和男寵張易之搞不正當男女關(guān)系而被杖斃,中宗復(fù)位后恢復(fù)名譽,得到“號墓為陵”的優(yōu)待。

這兩座墓以數(shù)量眾多的天井,壁龕、石質(zhì)葬具、滿繪壁畫為特點,體現(xiàn)了唐代對南北朝以來各地帝陵風(fēng)格的整合。

宋代帝陵在繼承唐陵基礎(chǔ)上略有發(fā)展,北宋皇陵在河南鞏義,南宋皇陵則在浙江紹興,兩處皇陵都建成了遺址博物館,分別被列為第二、七批全國文保單位。

值得注意的是,由于南宋移民們總懷著“打回老家去”美夢,一如將都城叫做臨安一樣,他們將皇陵叫做“攢宮”,即臨時停葬的行宮。

可惜這種美好的愿望也不過是統(tǒng)治者的文字游戲,不然林升也不會發(fā)出“暖風(fēng)吹得游人醉,直把杭州作汴州”的感嘆了。

明清帝陵

中國帝陵的最后輝煌

大體上看,明清皇陵一脈相承,其藍本是南京的明孝陵。

相比于前代,明陵規(guī)制又有明顯改變,主要包括以下幾個方面。

1.將方形陵冢改為圓形寶頂,并在寶頂前設(shè)方城明樓。

2.取消了寢宮,擴大獻殿(祭壇)規(guī)模。

3.陵園由方形改為長方形,分三重城垣。

4.調(diào)整神道石刻,對題材、形態(tài)做明確規(guī)定。

明十三陵位于北京昌平,滿清入關(guān)后較好地保護了明陵,使其免遭歷代皇陵屢遭盜掘之苦。明十三陵是第一批全國文保單位,也是國家5A級旅游景區(qū)。

明定陵地宮是目前唯一主動發(fā)掘皇陵地宮,出土了包括十二章袞服龍袍、羅地灑線百子衣在內(nèi)的各類隨葬品共計2648件,是十三陵中最值得參觀的一座。

清代皇陵有東西兩處兆域,清東陵在河北遵化、清西陵在河北易縣,均被列為第一批全國文保單位。相較于前代,清代帝陵中的古代建筑、彩畫、雕刻都保存的比較完好,是參觀時最重要的看點之一。

辛亥革命以后,君主制宣告終結(jié),延續(xù)數(shù)千年的皇陵制度終于退出了歷史舞臺。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|