與所有其他高度成熟的建筑類似,亭子別致外形的產生自然也建立在中國人對它的立意和用途的心理預設之上。

這種心理預設講求天人合一,它是中國人的性格所在,也是各種藝術造型的創作源泉。

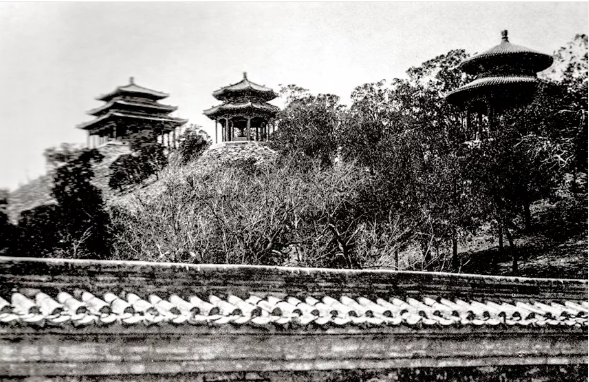

▲北京景山上五座亭子中的三座

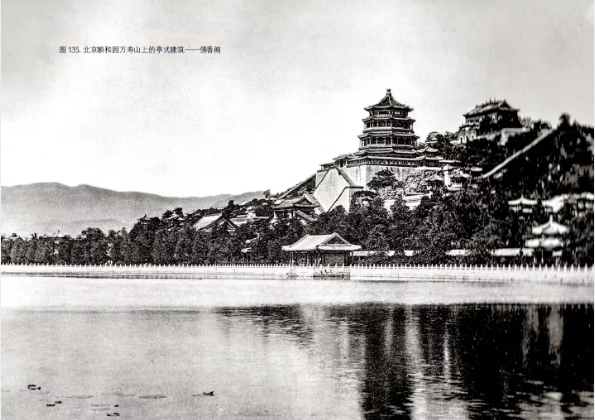

▲北京頤和園萬壽山上的亭式建筑——佛香閣

在中國,脫離紛繁喧囂的生活,逃入與世隔絕的自然之中,歷來便是達成精神寧靜專注的標志。

思想家、詩人、虔誠的隱士,甚至功成名就的政治家,均會歸隱于偏僻的山林、谷地、寺廟和洞穴之中。他們在那里結廬而居,與自然相伴。

詩人、哲學家的茅屋與亭子通過文學作品聞名于世。他們任職、出生的地方,或者他們的祠堂中也建有實體建筑,且歷經數百年風雨保存至今。

此類亭子可見于四川境內為紀念大詩人李白和杜甫而設的祠堂中,還有數量眾多的分布于濟南府著名的大明湖、杭州郊外的西湖,以及偏遠的鳳翔府邊緣的東湖公園內。

▲山東濟南府大明湖的水心亭

▲浙江杭州西湖邊的船埠。此船埠為帶頂平臺。從該亭兩側均能看到水中相隔不遠的三座燈塔中的兩座。它們構成了西湖十大美景之一的“三潭映月”

園中小屋本因實際需要而產生,通過那些歷史上的范例形象這一概念得以完善,進而上升為精神層面的需求,并以格外親切且富有感染力的種種式樣呈現出來。

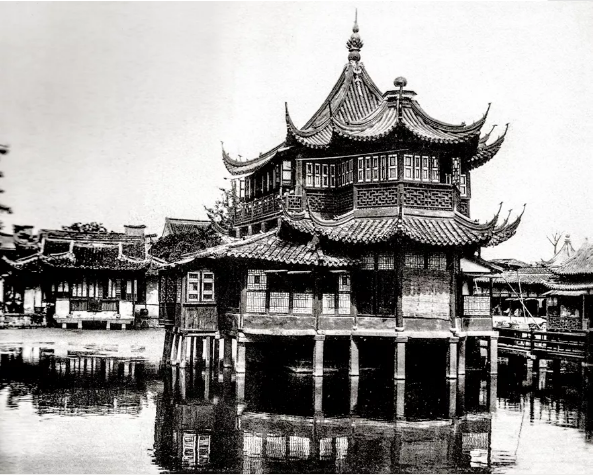

▲上海湖心亭的茶樓

▲廣西桂林府福州會館前廣場東南角上的文昌閣

▲湖北武昌府的亭式樓閣——黃鶴樓

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|