茶,向來便是極具藝術(shù)性的。茶與美食融合,便有了茶點(diǎn)茶食;茶與詩畫融合,便有了茶聯(lián)茶畫;茶與戲曲融合,便有了采茶戲的出現(xiàn)。今天,我們要向大家介紹的便是贛南地區(qū)的采茶戲。

贛南采茶戲是什么?

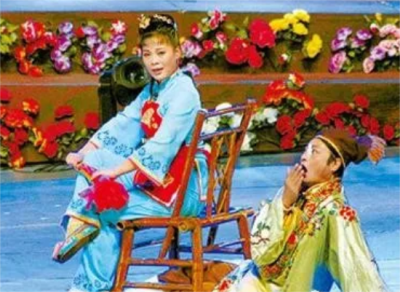

贛南采茶戲,俗稱“茶燈戲”“燈子戲”,發(fā)源于江西安遠(yuǎn)縣九龍山一帶,迄今已有三百多年的歷史,有“客家藝術(shù)一枝花”的美譽(yù)。它是以九龍茶燈為基礎(chǔ),吸收贛南其他民間藝術(shù)逐步形成的,主要流行于贛南、粵北和閩西,一度也傳播到廣西桂南一帶。贛南采茶戲由民間歌舞發(fā)展而來,內(nèi)容貼近生活,語言詼諧幽默,亦是客家人的一種特殊的情感表達(dá)方式。

贛南采茶戲從孕育到成型,大致經(jīng)歷了采茶歌――茶籃燈――采茶戲三個(gè)階段,三個(gè)階段緊相貼合,彼此重疊。

采茶歌時(shí)期

明代起,在全國經(jīng)濟(jì)活躍,人口增多的大氣候刺激下,江南的茶葉生產(chǎn)逐漸走向繁榮,與之相適應(yīng)的“茶文化”熱也在民眾中出現(xiàn),并得到了社會(huì)各階層人士的積極應(yīng)和,贛南的采茶歌也隨之流行,隨茶葉交易在江南廣為傳唱。

茶籃燈時(shí)期

明末,客家地區(qū)陸續(xù)出現(xiàn)了姐妹摘茶、雙采茶、四季采茶、送哥賣茶等多個(gè)有簡(jiǎn)單人物,以扇子、茶籃為道具的歌舞小演唱。茶農(nóng)與茶商編演了更多有關(guān)茶的節(jié)目,這些節(jié)目也用于在春節(jié)期間給茶家、商鋪恭賀新年。為了制造熱鬧氣氛,出行時(shí)有的舉著各式花燈,有的與馬燈和花鼓配合演出,內(nèi)容更加豐富充實(shí)。

采茶戲時(shí)期

在茶籃燈的基礎(chǔ)上,兩旦一丑的模式得到進(jìn)一步的確立,逐漸形成了以“三角班”為基礎(chǔ)的采茶戲形式。它漸漸脫離燈彩只反映以茶為主要內(nèi)容的局限,編演了一批反映愛情、生產(chǎn)、生活等視野更加開闊的小戲,這些小戲都是由兩旦一丑或一旦一丑在采茶戲的主奏樂器勾筒的正反弦和鑼鼓伴奏下進(jìn)行演出,采茶戲從此進(jìn)入了“三角班”時(shí)期。采茶三角班形成以后,以其頑強(qiáng)的生命力迅速發(fā)展,至清乾隆至道光年間在贛南各地大興起來。20世紀(jì)50年代以后,采茶戲進(jìn)入了一個(gè)全新的鼎盛時(shí)期,贛南各地陸續(xù)辦起了十多個(gè)專業(yè)采茶劇團(tuán),采茶戲從此走上了城市化、正軌化、正戲化、專業(yè)化的道路。

贛南采茶戲以當(dāng)?shù)乜图曳窖詾檩d體,氣氛輕松活潑,語言幽默風(fēng)趣,融當(dāng)?shù)貪h族民間口頭文學(xué)、民間歌舞、燈彩于一體,具有濃郁的生活氣息。

作為當(dāng)?shù)丶矣鲬魰缘牡胤綉颍仁悄劭图颐裥摹F(tuán)結(jié)客家鄉(xiāng)親的藝術(shù)紐帶,也是研究客家語言、藝術(shù)及民俗文化的重要材料。

2006年,贛南采茶戲被列為國家第一批“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”代表性項(xiàng)目名錄。這是對(duì)贛南采茶戲存在價(jià)值的充分肯定,也是對(duì)贛南采茶戲藝術(shù)的傳承保護(hù)和從藝人員的鼓舞和鞭策。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|