臘八節(jié),在每年農(nóng)歷十二月初八,主要習(xí)俗是“喝臘八粥”。臘八節(jié)是佛教盛大的節(jié)日之一,自從佛教傳入中國,各寺院都用臘八粥來贈送給門徒和善男信女們。

臘八這天,各寺院舉行法會,效法佛陀成道前牧女獻(xiàn)乳糜的典故,用香谷和果實等煮粥供佛,名為臘八粥。傳說喝了這種粥以后,就可以得到佛祖的保佑,因此,臘八粥也叫“福壽粥”、“福德粥”、和“佛粥”。

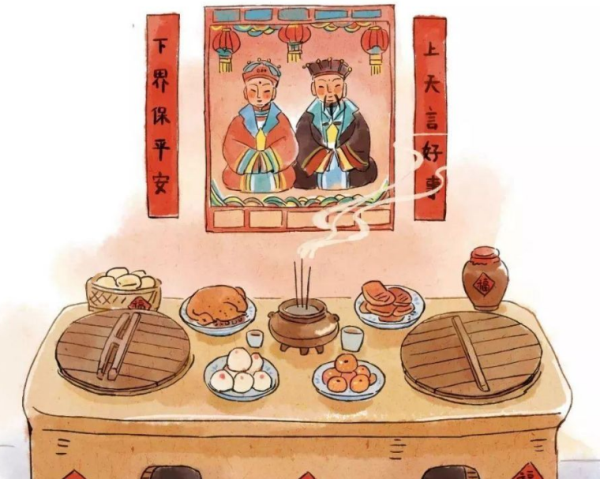

臘八節(jié)作為傳統(tǒng)的民間節(jié)日由來已久,在我國古代,很早便有歲末“臘祭”的習(xí)俗,據(jù)西漢戴圣所編《禮記·郊特牲》記載,臘祭是“歲十二月,合聚萬物而索饗之也”。東漢應(yīng)劭所著《風(fēng)俗通義》中記載道:“臘者,獵也,言田獵取禽獸,以祭祀其先祖也。”舉行冬祀的日子也被稱為“臘日”,即在這天祭祀祖先和神靈,以此祈求五谷豐登、闔家平安。

很長一段時間里,臘日并無固定日期。漢代的時候,臘日被確定在冬至后的第三個“戌日”。到了魏晉南北朝時期,佛教傳說的故事為臘日增添了新的含義,宗懔所著《荊楚歲時記》中已有“十二月八日為臘日”的記載。魏晉時期裴秀《大臘》中寫道,“歲事告成,八臘報勤。告成伊何,年豐物阜”,描述了古代臘祭時祭祀百神的場景。

一些地方至今還保留著祭祀的習(xí)俗,祭祀的對象包括:先嗇神神農(nóng)、司嗇神后稷、農(nóng)神田官之神、郵表畦神、開路、劃疆界之人、貓虎神、坊神、水庸神、昆蟲神等。

臘八粥,一般由谷類、豆類多種食材熬制而成,既有著五谷豐登的好兆頭,也是一種上佳的養(yǎng)生食物。全國各地因口味和物產(chǎn)的不同,具體的用料配方也不同。如陜北人還會加入各種干果、豆腐及肉;四川人分甜咸、麻辣兩種,以黃豆、花生、肉丁、蘿卜等煮成;在上海還有“細(xì)臘八”“粗臘八”之分。

此外,全國各地還有做臘八面、泡臘八蒜、曬臘八豆腐等食俗。相傳北方之前有一些不產(chǎn)或少產(chǎn)大米的地方,人們不吃臘八粥,而是吃臘八面。隔天用各種果、蔬做成臊子,把面條搟好,到臘月初八早晨全家吃臘八面。

北京、華北大部分地區(qū)還有在這天泡制臘八蒜的習(xí)俗,臘八蒜即是用醋泡的蒜;用紫皮蒜和米醋,把蒜瓣的老皮去掉,浸入米醋中,裝入小壇封上口放到一個冷的地方,直到蒜變成綠色。

臘八豆腐是安徽省黃山市黟縣的民間風(fēng)味特產(chǎn),也是臘八節(jié)的食俗。在臘八前后,黟縣家家戶戶都要曬制豆腐,久而久之,民間將這種自然曬制的豆腐稱作“臘八豆腐”。

過了臘八就是年,一年歲尾的重要日子,那么除了喝臘八粥,你的家鄉(xiāng)還有哪些習(xí)俗呢?

臘月風(fēng)和意已春,臘八節(jié)雖不及春節(jié)那么隆重,但也有其無可替代的意義。微火慢煮,臘八粥暖,歸家可期,離團(tuán)圓的日子又近了一步。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|