中國歷史上建都年代最長久的城市當數到長安。長安作為都城竟長達千有余年。在其地建都的王朝和政權也多至十余個。其中有的歷年較為短促,甚至不足以具數。最為悠久的當推西漢和唐代。西漢緜延二百余載,唐代亦近乎三百。唐代上承西魏、周、隋,中間并未稍有間斷,合而計之,已多超過五百年。

這些王朝和政權以長安為都,各有其具體的因素,彼此不盡相同,劉邦初建帝業,其都城所在,乃是著眼于關東的洛陽,稍后才定鼎關中。其所以作此決策,是因為關中有四塞之險,可以據以防守,不慮其他勢力妄圖顛覆。唐代承周隋之后,長安已久作為國都,不須再作其他計較。其實唐代所承受的,還不僅是這一座都城,而是自宇文泰以來早已形成的關隴集團的力量。宇文泰本為北魏武川鎮將,席六鎮的余力,據有關隴各地,與當地人士相聯系,浸假成為強大的軍事勢力。近人治史,以關隴集團相稱,不是妄加之辭。這一軍事勢力不因周隋政權的更迭而有所減削,下至唐初依然存在。唐高祖李淵由太原起兵,并不南下先據有洛陽,而是直指長安。當時王世充正占據洛陽,兵力尚相當強大,不應即與之角力。長安實為關隴集團核心所在,得到長安,不僅可以消滅王世充,更可進一步消滅其他勢力。正是這樣,當時并未考慮到關中的形勢是否險要,關隴集團已經以關中為核心,也就用不著像劉邦那樣多事考慮斟酌。

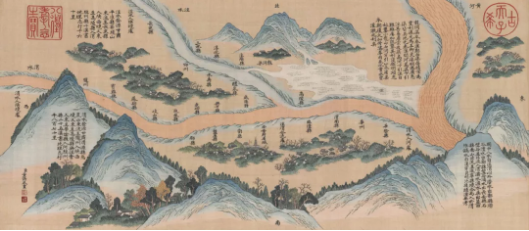

▲

闕樓圖(西壁)

陜西省乾縣懿德太子墓墓道

現藏于陜西歷史博物館

秦漢之際所謂關中是指汧、雍,河、華之間的地區。汧、雍是山名,也是水名。汧山、汧水在今陜西千陽縣,雍山、雍水在今陜西鳳翔縣,皆在隴山的近旁。河謂黃河,華指華山。汧、雍,河、華之間,用現在的地理來說,就是陜西省的中部。這里是一片可以從事農耕的富庶地區,而且從周秦以來,都是如此。這也是促使劉邦以關中為都的因素。這樣富庶的地區,唐時還未多有改變,周隋兩代久居其地,已見其利,也是用不著李淵再多所用心的。

由此可見,漢長安城能作為一代的國都,其主要的因素實在于地理方面。唐代建都長安雖起因于社會人事的因素,其實地理因素和前代并無若何顯著的差異,就無須再多斟酌。具體說來,就是漢唐長安城的生態環境相當優良,對于當時國都的繁榮和發展,都具備有利的條件。茲特再作說明,以期有助于漢唐兩代史事的理解。

壹

漢唐長安城的優良生態環境

當劉邦選擇國都之時,劉敬、張良等人皆建議以關中為宜,并盛加稱道關中的四塞。四塞之說,并非起自漢初,早在秦昭襄王時,謀臣策士就已一再稱道。何謂四塞?歷來學者解釋不一。既以塞相稱,當與其周圍的山地有關。關中南倚終南山,也就是后來的秦嶺。秦嶺高聳,其間僅有若干谷道,通向南北。雖說是谷道,卻也險峻,可以據以防守。秦嶺蜿蜒,就在長安城南,山勢深厚,不只以堪供防守見稱。關中西有隴山,東有崤山。隴山雄峙于西鄙,崤山委蛇于東疆,皆可設關置守,而設于崤山的函谷關,自戰國以來即已有名于世。戰國時所謂關東諸侯,就是以函谷關為限。就在漢時,關東、關西幾乎成為當時人士習用的言辭。關中北側也有山,可與終南山相對。早在周代,詩人歌詠就不時以南山北山并提。不過所謂北山并非僅只一山,而是岐山、嶻嶭諸山并稱。諸山雖皆聳峙,卻并非連在一起,其間間隔有的還相當廣闊,說到防御就不易為力。當時四塞皆相應設置關隘,北邊的關隘,即所謂蕭關,乃設于隴山北端,遠在今寧夏固原縣,更在岐山諸山之北。對此歷來雖有不同的解釋,但蕭關遠隔于汧、雍,河、華的關中之外。確也是實際的情況。

▲

方從義《太白瀧湫圖》

紙本水墨,105.6×46.1cm

現藏于大阪市立美術館

汧、雍,河、華之間的關中平原,在漢、唐兩代皆可以說是異彩雜陳,作為關中中心的漢、唐長安城附近更是如此,和現在也有許多不同之處,當時的具體情況是應該再作探討的。關中雖屬平原,就全國來說,實際上卻只是黃土高原的一部分。黃土高原為黃土堆積而成,黃土疏松,易于受到侵蝕,故時時在變化之中。黃土高原位于黃河中游,早在舊新石器時期,即已有先民在其上徜徉,而且其遺跡的眾多,令人驚異,足見其時生態環境的優良。

可是迄于今日,黃土高原遍布溝壑,與前迥異。這當然是不斷演變的結果。不過應該指出,雖說是長期的演變,然而最為的嚴重,卻只是近五六百年間的現象,并非自遠古以來,都是這樣嚴重的。漢、唐兩代也在不斷演變之中,不能以后來的情形相提并論。遠在周代,渭水最大支流的涇水是十分清澈的,可以從水上看到水底。可是到了秦漢兩代,涇水竟然十分渾濁,有利于灌溉農田。這樣渾濁的程度,竟然持續到唐代。還在西周春秋及其以后一些年代中,涇清渭濁成了定論,甚而知人論世,也有以此來作比方的。

可是到了唐代,一變而為涇濁渭清,杜甫和其他詩人的篇章,也都經常涉及這樣的稱謂,仿佛也成了定論。特別引人注意的是黃河的名稱,從遠古以來,一直是稱為河水的,唐時才稱為黃河。河水顯黃,足證挾帶的泥沙很多。這都是黃土經過侵蝕的現象。黃河流域廣大,這樣的侵蝕可能還是表面的現象,不是十分嚴重。關中平原就不明顯,最多只是個別特殊的現象。原的變化就是具體的例證。

▲

董誥《涇渭蜀紀實詩文卷》(局部)

清,絹本設色,273×29.6cm

原是一種特殊的地形,在黃土高原上相當普遍。凡高起而上面平坦的地方都可稱為原。關中平原是總稱,其間原是很多的。由隴山之東直到華山之下黃河之濱,連綿不絕。原有大有小,并不皆同。最大的當數到早周之時周人聚居的周原。原來的周原,相當于今鳳翔等四個縣的大部分,還有寶雞等三個縣的小部分。原是容易受到侵蝕和切割的。周原在漢魏之間就已被切割分為積石原。迄今周原只剩下岐山、扶風兩縣之間一小塊地方,已經是很小的原了。可是漢唐長安城附近原的分割就不至于這樣的迅速。現在西安市位于龍首原上。

龍首原東有銅人原,銅人原西南有白鹿原,龍首原南有少陵原、鳳棲原、樂游原、神禾原,少陵原之西有畢原、高陽原、細柳原、馬鄔原等。這當然是長期演化而成的。早在漢時就不是如此。漢時長安城南只有一個白鹿原,由灞水之西直到漢長安城之西。東晉末年劉裕征伐后秦之時,就有人明白地如此指出,當非虛語。后來有人說,漢時已經有了少陵原,這是妄說,不足置信。因為少陵乃是漢宣帝許皇后的陵名,以陵名為原名,應是漢代以后的事。南北朝時,酈道元撰《水經注》提到長安城附近一些原,就沒有提到少陵原。

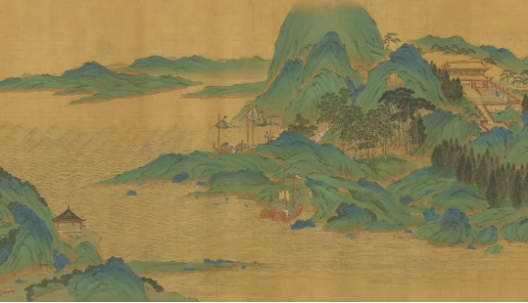

▲

酈道元撰《水經注·渭水下》書影

鄗水又西北,枝合故渠,渠有二流,上承交水

合于高陽原,而北徑河池陂東,而北注鄗水

明萬歷時期吳琯校刊本

后來到了唐代,原的數目增加了,上面提到的幾個原,唐代都已有了。唐代的原有兩種形態,有些原與原之間有河流相隔,顯得兩原是隔離的,少陵原和白鹿原之間隔著浐水,少陵原和神禾原之間又隔著潏水。這是一種。有些原與原之間,難得有明確的界線。近年來西安市南郊三爻村,在一處工廠建筑的地基里,發掘出幾座唐人墳墓,墓中都有墓志。有的墓志說,葬于少陵原,有的墓志卻說葬于畢原,還有的墓志說葬于鳳棲原。這個工廠的基地并非很大,就是再大的工廠,也不可能占據的地面大到涉及三個原的。這又是一種。

不佞近年來翻檢唐代葬于長安城附近墓志數百通,發現唐長安城外有許多小原,據目前手邊的資料,不下三十個原,后來陸續還有增益。由于已經知道墓志出土的地方,可以確定一些小原的地址。地址確定了,卻找不到原的邊界,也找不到和其相鄰的原的界線,可能隨地異名,各因其習慣而定出的原名。上面提到白鹿原,本來是直到漢長安城的大原。唐代有了少陵原。少陵原和白鹿原以浐水為界。白鹿原分出少陵原,這應不是人為的原因,而是浐水河床下切所形成的。浐水河床原來下切不深,浐水兩岸就只有白鹿原一個原名。

浐水河床下切深了,浐水兩岸的原顯得分開,因而就成了兩個原,并且有了少陵原的新稱。河床下切也是自然演變的一種方式。隋時曾引浐水入長安城,其引水口迄今仍未消泯,不佞曾為測量,其引水口下距現在浐水水面,已有8米。如果隋時就已如此,引水口鑿于高崖側壁,豈非荒唐。唐長安城外的河流并非只有一條浐水。其他河床當然也一律下切。不過下切雖深,河谷并未顯得展寬。原面并未顯得有所縮小。原面確實是增加了,原面土地的利用似并沒有受到很多影響。從原名的增加來說,唐長安城和漢長安城明顯有所不同。原面的廣狹大小,似并不至于有很多的差異,還是可以相提并論的。

▲

闕樓圖(東壁)

陜西省乾縣懿德太子墓墓道

現藏于陜西歷史博物館

漢唐長安城外不僅有原,原間還有河流。河流之多竟達到八條。當地的人自來就有八水繞長安的俗諺。這句俗諺可以遠溯到西漢中葉武帝在位的時候。司馬相如在那時撰著的《子虛賦》中就明確提出:“八川分流,相背異態”。所謂八川就是涇、渭、灞、浐、豐、滈、潏、潦。其中的潦水就是現在的澇水。鎬水的源頭應是現在的交水。這八川,涇、渭在城北,灞、浐在城東,豐、潦在城西,滈、潏在城南,卻也繞城西向北流去。這八川,只有渭水是主流,其余七水皆是渭水的支流。在范圍不大的地區中,一條主流同時有七條支流,而且四面圍繞都城而流,在他處不是少見,簡直就是沒有。以前有人說過:鎬水的源頭是鎬池,這是錯誤的說法。一條河流的源頭怎能只是一個鎬池?這是講不通的。

這八條河流到現在皆依然暢流,只是流量都減少了。其中浐水更為顯著,到盛夏之時,經常斷流,這是歷史上所少有的。現在浐水東岸有新石器時期的半坡遺址。遺址中出土的彩陶,陶器的面上大都繪有魚形,還出土有捕魚工具,這分明顯示出當年浐水中是產魚的,不然當時的人怎能對魚這樣的熟悉。如果當時浐水流量不大,甚或有時無水斷流,不能產魚,當時的人怎能有繪魚的本領?那些捕魚工具又能有什么用途?新石器時期太久遠了,也許不足為據。近年在西安市南郊香積寺東北溫國堡發掘出一條沉船遺跡,是在潏水岸邊發現的。這分明是用于潏水水上的船只。現在潏水上有橋,便利車馬行人。其實現在潏水是很淺的。行人大可以脫去鞋襪,徒涉而過。

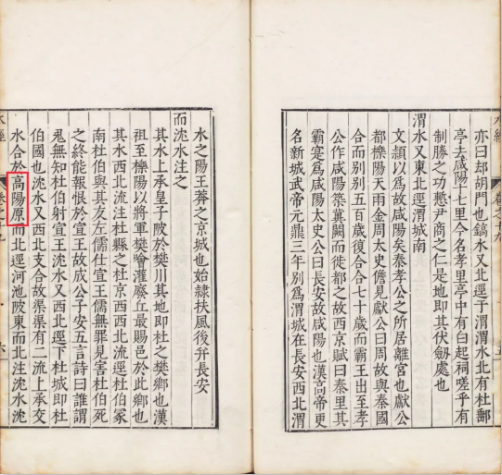

▲

(傳)仇英《上林圖》卷(局部)

絹本青綠,明,53.5×1183.9cm

現藏于臺北故宮博物院

繞漢唐長安城的八水,除涇、渭兩水外,其余六水都發源于秦嶺北坡。為什么這幾條河水的流量到現在大都大為減低呢?這是秦嶺北坡森林和植被被摧殘破壞的結果。不佞曾有專文論述。不過這是后來明清時期的問題,與漢、唐長安城并無若何關系。反過來說,漢唐時期這幾條河水的流量能夠保持相當高大,也和當時秦嶺森林的茂密、植被的豐盛有關。森林能夠茂密,植被能夠豐盛,固在于不受人為的摧殘破壞,氣候的溫暖、雨量的充足實有以致之。

氣候的寒暑燠溫時有變化。漢、唐長安城所在的關中,就全國來說,實是一隅之地,不能不受全面現象的制約。雖然如此,還是可以略事論述的。遠在半坡和姜寨人活動的時期,當地的氣候本是相當熱燠的,現在一些只能生存于南方的動物在半坡遺址和姜寨遺址中都能發現其遺骸,就足以證明。新石器時期以后也還有所變化。

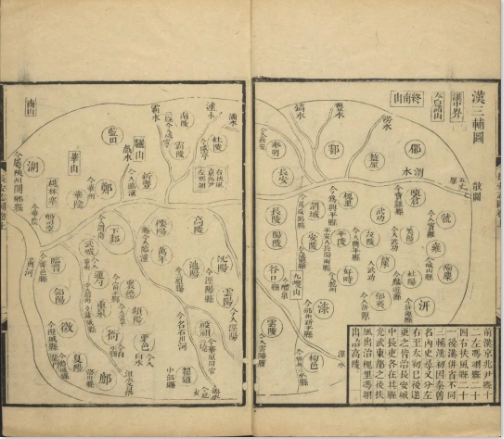

▲

漢三輔圖

載于北宋熙寧年間·宋敏求撰《長安志》

至于漢代氣候,說者間有違異,一說繼春秋戰國之后繼續溫暖,一說已經轉寒,還有人認為戰國時期的溫暖期延長至景帝之時。西周時詩人所賦的詩篇間有提到終南山下的梅樹,可以作為溫暖的物證。漢代關中未多見梅樹的記載,僅《西京雜記》中有所提及。《西京雜記》據傳為葛洪所撰,不僅時代靠后,而且小說家言,難于置信。然漢代長安城旁卻可栽種甘桔,既能栽種甘桔,梅樹也就可以生長。柑桔移植自南方,中間還有一段過程。《三輔黃圖》有這樣一條記載說:“扶荔宮在上林苑中,漢武帝元鼎六年,破南越,起扶荔宮以植所得奇林異木,菖蒲百本,山姜十本,甘蕉十二本,留求子十本,桂百本,蜜香、指甲花百本,龍眼、荔枝、檳榔、橄欖、千歲子、甘桔皆百余本。上木,南北異宜,歲時多枯瘁”。

▲

(傳)仇英《上林圖》卷文字局部

可是司馬相如在《上林賦》中也曾說過:“盧桔夏熟,黃柑橙楱”。這兩條記載是不同的。就以甘桔來說,如果上林苑中所植的甘桔百本皆不成活,怎么還能說到“盧桔夏熟”。不佞以前論漢代氣候時亦嘗引用這兩條記載。當時曾說過:“兩者所記,殊不相同。移植異木,自是一時盛事。所植在上林苑中,司馬相如作賦,也必然會據以描述。后來沒有成活,就和司馬相如無關”。現在看來,當時是過于重視《三輔黃圖》的記載。《三輔黃圖》雖詳載漢長安城內外諸事,卻非出自漢時人的手筆,可能引用舊典,也許還有若干傳聞之辭。

其中間有不實之處,近來有人校正,為所指點者亦有若干。上林苑所植得于南越的奇林異木未能皆獲成活,也可能與移植的技術有關,不能盡諉之于南北異宜和氣候寒溫的差異。況且《三輔黃圖》已經明確指出:所植的異木,“歲時多枯瘁”。也就是說其中也有成活的。《三輔黃圖》為漢代以后人的撰述,姑且置之不論,司馬相如則不同。司馬相如以善于作賦有聲聞于當時,且為漢武帝所賞識。其所撰的賦殆無不經漢武帝的閱讀,就是其身故之后,漢武帝還曾搜集其遺篇。其撰《上林賦》正當其聲譽最為崇高之時,如何敢有虛言以致遭受漢武帝的譴責?如果上林苑中盧桔沒有成熟,他怎么能在賦中寫出“盧桔夏熟”的名句?

▲

(傳)仇英《上林圖》卷(局部)

絹本設色,明,53.5x1183.9cm

現藏于臺北故宮博物院

以前不佞還曾征引過西漢末年氾勝之所說過的一段話。氾勝之說:夏至后七十日可種宿麥。并且說,種的早了,就容易生蟲,種的遲了,不僅穗小而且顆粒少。氾勝之這段話是在漢長安城說的,應該是最為重要了。夏至后六十日已近于白露。東漢時,崔實作《四民月令》,也提到白露種宿麥的事。他把麥田分成薄田、中田和美田三種,白露種薄田,秋分種中田。再后十天種美田。氾勝之的意思是種麥不宜過早,過早天氣太熱,崔實以白露種薄田,不早種恐怕地薄長不上來。迄至現在,關中尚流傳有這樣的農諺:“白露種高山,秋分種平川”,仍仿佛氾勝之和崔實的遺意。當然具體的時日是否完全相符,尚須作仔細的推算。如果彼此符合,則氾勝之時關中氣候已顯示轉寒。即令如此,也應是西漢后期的事,因為氾勝之于漢成帝時為議郎,去武帝時已久。

后來到了唐代,氣候轉得更為溫暖。漢代長安城和關中雖說可栽種梅樹,可能還不很普遍。唐代梅樹是唐長安城習見的樹種,曲江尤為繁多。不僅長安城中有梅樹,關中到處都有,當時詩人李商隱路經關中偏西的扶風縣,還為當地的梅花寫成詩篇。扶風縣如此,其他各縣也應該都是一樣的。唐長安城內也有桔樹,唐朝皇帝曾以宮中桔樹所結的桔賞賜臣下,李德裕還為此撰寫了一篇《瑞桔賦》。這顯示出唐長安城雖有桔樹而不是栽種的很多。這不是多少的問題。能夠種植桔樹就足以說明當時氣候溫暖的程度。

正是因為氣候的較為溫暖或更為溫暖,有利于森林和一般植被繁殖和發育。漢武帝時,東方朔就特別指出長安城外的山上有豫章、檀、柘異類之物,以這樣的森林和山上出產的礦物以及山下農產品的豐富,稱道當地是陸海。這不是東方朔一家之言,和東方朔同時的司馬遷以及后來的班固也都曾經有所道及。有人說,當時氣溫不高,不可能有這么多的森林。這樣的說法過于勉強,難于令人置信。漢長安城附近的森林,文獻記載不少。如果說文獻記載不足以置信,地下發掘的遺物應該可以作為證據的。前幾年承寧夏回族自治區友人見告,寧夏南部六盤山下涇源縣就發掘和發現不少原木,經C14測定,當為漢代遺物。今涇源縣遠在漢長安城西北,緯度很高,地勢也很高,其正常溫度應該低于漢長安城。六盤山下漢時都有森林,怎么能說漢長安城南秦嶺之上就沒有森林。

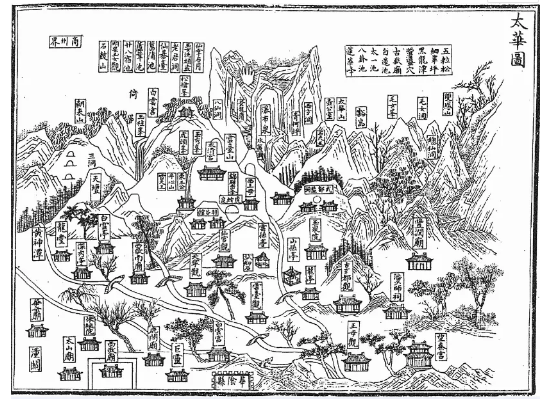

▲

太華圖

載于元·李好文《長安志圖》

現藏于國家圖書館

漢長安城南秦嶺之上有茂密的森林,唐長安城南秦嶺之上的森林同樣郁郁蔥蔥,唐代詩文中對此更多有記載。據其所記載,不僅漫山都是森林,就是山上道路兩旁都密布著林木,行人在山中走過,竟然難于見到太陽。還有記載說,由于山中到處都是森林,在長安城的曲江中都能看到水中反映出來的樹木倒影。這樣的記載并非過分夸張,應該是可信的。

山上如此,山下更為別致。漢武帝時,司馬遷論關中的富庶,于南山的檀、柘之外,還提到鄠、杜竹林。鄠、杜為兩縣,鄠縣今稱戶縣,杜縣在今長安縣的西北,都在漢長安城的附近。司馬遷還特別提到當時一個人家如果能在渭川(即渭水兩岸)有千畝竹林,其收入可以和千戶侯相仿佛。當時像這樣的人家應該是不少的。

后來到了唐代,關中竹林更為普遍繁多。鄠縣東南有一個司竹園,園周回百里,置監丞掌之,以供國用。這個司竹園可能隋時已經設立,唐高祖在太原起兵時,其女平陽公主就糾集很多人眾,舉兵于司竹園。司竹園以外的竹園更多,向西擴展,一直到隴山以西,杜甫在秦州(今甘肅天水市)所作《秦州雜詩》中就曾三次提到竹林。直到北宋時,蘇軾在鳳翔還親眼看到好幾處竹園。可能當地在唐時都曾經盛栽竹林,到蘇軾時還未消失。當然栽種竹林只是植被中的一種,其他樹木也應該是很多的。唐代詩人在慈恩寺大雁塔上賦詩很多,好些詩中都提到所能遠望到的林木,極一時風景之勝。

▲

(傳)沈周《竹林圖》

紙本淺絳,明,25.5×110cm

現藏于美國弗利爾美術館

森林的郁郁蔥蔥,一般植被繁雜茂盛,誠然與氣溫的寒暑燠溫有關,也與當地的溫度和降水量多寡相聯系。以前紀傳體的史籍中往往列有《五行志》,記載天氣的變化。漢唐兩代史籍如《漢書》及新、舊《唐書》,亦皆辟有專篇。有關長安城天氣的記載都較為具體,可以征信。漢唐長安城亦與其他地區一樣,有干旱之年,也有雨澇之歲。也遇到大旱和久澇。大旱往往成災,不過大旱之年究竟不多,還可以說是稀少,兩次旱年之間的差距也較為遠些。旱澇相比較,例是澍雨還顯得多些。唐代長安城曾經不只一次以久雨之際排水不及,街道上積水很深,車馬行人都受到阻塞,城外河流也曾遇到泛濫事故。概括來說,應該是雨量較為充沛,潮濕時多,干旱日少,有利于森林和一般植被的繁殖生長,對農耕經營就更為有利了。

前面曾經提到過自明清以迄現在,長安城外諸河水的流量都大為減少,甚至盛夏之時還有干涸的情況。其原因是由于秦嶺北坡森林和植被的破壞。漢唐兩代這些河水的流量都很大,正說明當時秦嶺北坡的森林植被并未受到很大的破壞。核實來說,并不是毫無破壞,只是破壞的程度并不是過分嚴重而已。漢唐長安城都是都城,都城中宮殿的修筑,就需用相當的材木。石炭的發現和使用較遲,漢唐兩代都無此物,日常生活炊膳和取暖,勢須伐木燒炭,漢唐長安城中人口眾多,木炭的消耗量應該是很大的。唐代后期,長安城中宮殿建筑所需的材木曾經遠取于嵐(治所在今山西嵐縣南)、勝(治所在今內蒙古自治區準格爾旗東北)二州,顯示秦嶺山中已經沒有巨大的材木。雖然如此,還并未影響發源于秦嶺山上諸河水的流量。如果說有影響,那應是唐代以后的北宋年間了。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|