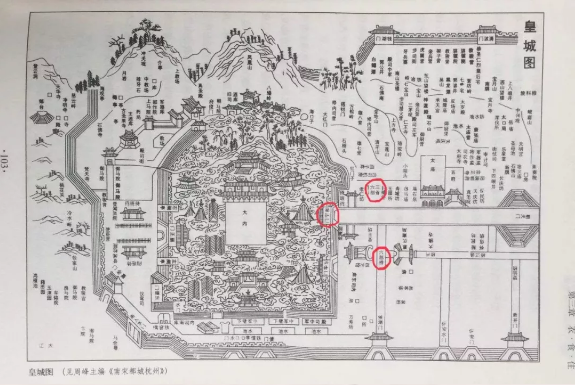

六部橋頭看六部,多少滄桑煙雨中。杭州有座橋名喚“六部橋”,它位于杭州市上城區紫陽街道太廟社區中河南段的水城門公園內,東面隔中河高架通六部橋直街,西連中山南路。早在七、八百年前的南宋,皇宮大內就離此不遠。今天中山南路所在位置即是直通皇宮大內的御街。

六部橋始建于南宋,位于御街的東側,隔御街與當時中央集團六部(吏、戶、禮、兵、刑、工)辦公的衙署相對,于是便有了“六部橋”這個俗稱。六部橋在南宋時正式的名字叫都亭驛橋(淳祐《臨安志》記載:六部橋舊稱都亭驛橋)。都亭驛是南宋朝廷接待北方諸國來使的驛館。當時驛館就在橋東,故稱之為都亭驛橋。

歷朝歷代都免不了權利的斗爭,唐朝歷史上因爭奪皇位而引發的“玄武門之變”早已家喻戶曉,相傳在南宋開禧三年(1207)在此橋旁也發生過兵變,被稱為“六部橋兵變”。六部橋位置很特別,是六部官員去六部衙門或進宮上朝的必經之路(官員上朝皆從和寧門入宮)。因此被南宋主和派史彌遠選做暗襲韓侂胄(tuōzhòu)的地點。

韓侂胄是南宋的主戰派,南宋光宗晚年,趁著光宗病重時,韓侂胄策劃了禪位光宗次子趙擴為寧宗的事件,并請憲圣吳太后垂簾。太后封韓侂胄為平原郡王,在左右丞相之上,總領三省大權。權力過大招致了主和派宰執史彌遠的嫉恨,吳太后病逝后,宮中楊后當權。韓曾反對立楊為后,于是楊后懷恨在心。史彌遠在楊后的支持下乘機發動政變。他們秘密派遣心腹伏兵于六部橋兩側,乘韓侂胄上朝路過六部橋時發動突然襲擊,并將其擁往玉津園殺害。當時南宋在與金軍的作戰中節節敗退,于是便將韓侂胄首級送往金營乞和,把戰爭的責任全部推諉給韓侂胄。此后,史彌遠又擁立理宗皇帝,濫用權力,加速了南宋的滅亡。六部橋兵變對南宋政治局勢產生了深遠的影響。

南宋滅亡后,六部橋不見了往日熙熙攘攘的景象。據(民國)《杭州府志》記載:六部橋明代稱為錦云橋,元代稱為通惠橋,清代復稱六部橋至今。

現存的六部橋為清代重建。1986年,中東河綜合治理指揮部按原橋樣對六部橋進行了整修。整修后的六部橋東西走向橫跨中河,為單孔石拱橋。拱圈采用分節并列砌筑法。

金剛墻由條石錯縫疊砌而成,施兩根長系石,下設明柱。橋體南北兩側中欄板與拱圈之間的青條石上刻有“六部橋”橋名。

橋頂部由多塊青石板鋪就,中間為素面的頂盤石。橋面東、西兩坡為人行臺階,兩邊設有素面欄板及抱鼓石。今日的六部橋掩映在綠樹茂草下,顯得格外幽靜。

2000年,六部橋作為“中河南段古橋及古泉”的組成部分,被列為杭州市第三批市級文保單位。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|