今日,又稱為“上元節”“小正月”“元夕”或“燈節”,是歲朝之后的第一個重要節日。按照中國民間的傳統,在這天皓月高懸的夜晚,人們除吃意寓團圓美滿的元宵外,還要點起彩燈萬盞,燃放焰火和猜燈謎。

兩千多年前的西漢元宵佳節誕生,東漢明帝時期形成“上元燃燈”的風俗。司馬遷創建《太初歷》將元宵節列為重大節日,隋、唐、宋以來,更是盛極一時。《隋書·音樂志》日:“每當正月,萬國來朝,留至十五日于端門外建國門內,綿亙八里,列戲為戲場”,參加歌舞者足達數萬,從昏達旦,至晦而罷。

那么,這一夜古人到底是怎么過的?

漢代

祭神、燃佛

▲太一神

元宵節起源于漢代。據《史記·封禪書》記載:漢武帝時,亳人謬忌奏請祭祀“泰一”神。漢武帝是極為相信神仙的皇帝,當然要大大祭祀一番。尤其在正月十五日祭太一神最隆重。從黃昏開始,通宵達旦用盛大的燈火祭祀,加上夜晚常有流星劃過祠壇之上,從此形成了正月十五張燈結彩的習俗。

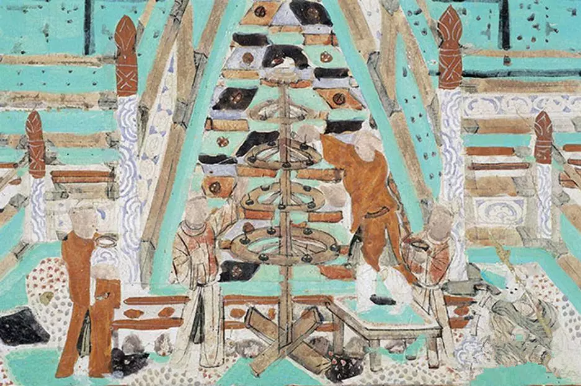

▲五代 五層燈輪 莫高窟第146窟 敦煌研究院官微

到了東漢明帝永平十年(67年),蔡愔從印度求得佛法歸來。漢明帝為了弘揚佛法,下令正月十五日夜在宮廷和寺院“燃燈表佛”。《法苑珠林》又記載明帝永平十四年(71年),五岳諸山道士要與西域和尚比較法力,以辨真偽。

▲燃燈齋僧-莫高窟第159窟手繪圖 敦煌研究院官微

漢明帝令僧道正月十五日會集于洛陽白馬寺,道士齋道經,設置三壇,然后縱火焚經,經書見火而被焚化。佛教傳入中國以后,中印習俗互相融合,流傳到民間。每到正月十五日夜,城鄉燈火輝煌,晝夜通明,士族庶民,一律掛燈。

魏晉

望日祭門

按《荊楚歲時記》記載,祭門戶的儀式是制作豆粥,上加油脂以此祭祀門戶;先在左右門戶插上水楊枝,根據楊樹枝受風飄動所指的方向,再用酒肉食品及插上筷子的豆粥、糕餅等來祭祀,稱“望日祭門”。

為什么要如此祭祀呢?《齊諧記》記載:

正月半,有位神仙降臨到以養蠶為業的陳氏家宅,說“若能見祭,當令蠶桑百倍”。

隋唐

燈樹千光照,花焰七枝開

到了隋朝,隋煬帝性格張揚,在節日慶祝上較為鋪張。隋煬帝命人在正月十五這一天“通街設燈”,還饒有興致的寫下了“法輪天下轉,梵聲天上來。燈樹千光照,花焰七枝開”的詩句。

《資治通鑒·隋紀》記載:

“戲場周圍五千步,執絲竹者萬八千人。聲聞數十里,自昏至旦,燈火光燭天地;終月而罷,所費巨萬。”

從此一掃漢代敬神禮佛的節日觀念,而開元宵行樂之端。所以胡三省注曰:“今人元宵行樂,蓋始盛于此。”

薛道衡《和許給事善心戲場轉韻詩》描述當時盛況道,“萬戶皆集會,百戲盡前來”、“竟夕魚負燈,徹夜龍銜燭”。精彩的百戲歌舞中既有傳統的百獸舞、五禽戲,又有少數民族的藝術表演。“羌笛隴頭吟,胡舞龜茲曲”。隋煬帝這位浪蕩天子樂陶陶地帶著他的成群妃嬪,登樓觀燈。

▲藍地對雞對羊燈樹紋錦

更有意思的是,阿斯塔那186號墓出土南北朝時期的綠地對羊對雞樹紋錦,在葉綠色地上,顯大紅、白和菊黃色。紋樣呈橫向排列,由兩側向中軸對稱布置。現殘存了一側的對羊、燈樹、對雞和小株花樹等紋樣。紋樣以燈樹紋為主,樹有臺座,塔形枝葉,6只燈分三層布于樹葉間。燈樹臺座兩側是對跪的大角羊,燈樹梢和小株花樹間有相對的雞紋。這是以上元燈節火樹銀花為題的圖案花紋,表明這一風俗在當時已出現,到了隋唐時期更為流行。

有專家解釋,燈樹上方是對雞,下方是對羊圖案,這塊錦表現內容是古代上元節(元宵節)“火樹銀花不夜天”的情景。

▲唐代三彩載樂駱駝俑 陜西歷史博物館藏 圖/文博圈

唐取代隋后,在元宵節這一項目上延續了前朝的傳統,并且將元宵節慶祝的時間從一天增加到了三天。特別是,古代宵禁制度很嚴格,夜間是禁止人們活動的,違反禁令者,輕則拘禁,重則就地正法,尤其是京畿地區。而元宵節期間則例外,這時政府暫時取消宵禁的限制,也被稱為“放夜”,晝夜不禁地慶祝三天。

據《太平御覽》引唐人韋述《兩京新記》:“惟正月十五日夜,敕金吾馳禁前后各一日以看燈。”“千門開鎖萬燈明,正月中旬動帝京”(張祜《正月十五夜燈》)。從王公貴族到平民百姓無不走出坊門,夜游觀賞那爭奇斗艷的各式花燈,以致車不能掉頭,人難以轉身。

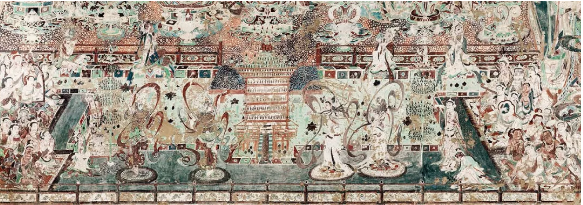

▲初唐 舞樂圖 莫高窟第220窟 敦煌研究院官微

唐代貞觀十六年(642)的敦煌壁畫《舞樂圖》,以燈樓為中心,兩側立有燈輪,還有天女燃燈,描繪的正是盛唐宮廷夜宴歌舞升平的熱鬧景象。據推測,這種燃燈萬盞的場景可能發生在元宵節,也就是上元燈會。

李商隱曾在《正月十五夜聞京有燈恨不得觀》一詩中描述了唐代的都城燈會:“月色燈光滿帝都,香車寶輦隘通衢。”游人仕女如織、車馬喧闐竟夜的場景,如在當前。

宋代

今夕是何夕,團圓事事同

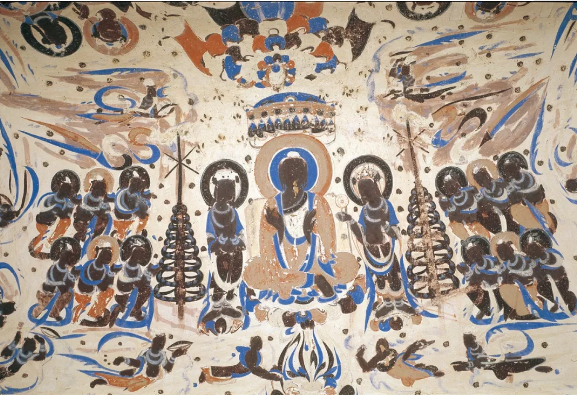

關于正月十五燃燈祈福的起源,敦煌藏經洞中大量唐宋時期的燃燈文,以文獻的形式將其淵源指向了古代印度佛教中“大神變月”的燃燈禮佛之儀。

▲隋九層燈輪莫高窟第433窟敦煌研究院官微

《大宋僧史略》記載:“西域十二月三十日,是此方正月十五日,謂之大神變月。”佛祖釋迦摩尼示現神變、降服神魔是在印度的12月30日,即東土正月十五日。古代印度,每逢此夕,相傳天雨奇花,寺塔舍利,大放光明,呈現一番神幻奇異的景象,而四方僧俗,都聚集在寺塔的周圍,樹燈輪,散香花,奏樂禮拜,競相供養。

在文化大發展的宋朝,燃燈和關燈的習俗被承襲下來,慶祝時間也從三天增加到五天,規模也空前擴大。這時的元宵猜燈謎活動也流行開來。從皇帝到臣子再到平民,元宵節是不論等級貴賤,普天同慶。

宋仁宗時,多將燈謎寫在紙上,然后再懸掛在花燈紙上,供市民猜射。

此外,宋人在元宵節還要吃湯圓。在周必大《元宵煮浮圓子》里有對湯圓的描述:

“今夕是何夕,團圓事事同。湯官巡舊味,灶婢詫新功。星燦烏云里,珠浮濁水中。歲時編雜詠,附此說家風。”

說起元宵節,不得不說《瑞鶴圖》。北宋政和二年上元之次夕(即公元1112年正月十六日),都城汴京上空忽然云氣飄浮,低映端門,群鶴飛鳴于宮殿上空,久久盤旋,不肯離去,兩只仙鶴竟落在宮殿左右兩個高大的鴟吻之上。宋徽宗以為吉兆,遂做畫《瑞鶴圖》。

▲北宋宋徽宗趙佶《瑞鶴圖》遼寧省博物館藏

南宋的皇帝對于民間燈會也非常感興趣。每年的元宵節,到了二更時分,皇帝就帶領著內宮中人,乘小車到宣德門的門樓上觀賞鰲山。鰲山是用竹木材料扎蓋而成的一座如鰲形的高臺,通常位于燈市的正中央,上懸數百盞各式花燈。

而在皇帝觀賞燈的時候,京尹會挑選一批衣著整潔,食品干凈衛生的小販,另外還有一批歌舞曼妙動聽的藝人,于宣德門外等候。

賞完燈,皇帝會召這些人到門樓上表演,平時難得外出的妃嬪內人,也紛紛購買小販售賣的零食。

明清

看殘燭火鬧元宵

到了明代,元宵節放燈從正月初八到十八,延長為十天。《明會典》記載:永樂七年詔令元宵節自正月十一日起給百官賜假十日,以度佳節。明代元宵節又增添了耍獅子的娛樂項目。

▲明代佚名《憲宗元宵行樂圖卷》縱37厘米、橫624厘米,絹本設色中國國家博物館藏

明代福建一帶的燈會也很興盛。凡富貴人家,不論是曲院回廊,抑或內院寢室,都會張燈,有的人家一年甚至要張設上千盞燈。到了元宵之夜,這些人家就會洞開院門,任人游覽,以炫耀家勢。

▲明成化年間《憲宗元宵行樂圖》(局部)

而在京城,元宵之前的幾天,東安門外北大街的燈市上,就匯聚了各地的客商和能工巧匠,觀賞者也是絡繹不絕。燈市上,各種各樣工藝新穎的花燈,無所不有。

▲《乾隆帝元宵行樂圖》絹本,設色,縱302cm,橫204.3cm故宮博物院藏

清代元宵節,民間的娛樂活動增添了大量的新內容。從元旦到元宵節,舞獅子、舞龍、鬧社火、踩高蹺、跑旱船、扭秧歌、打腰鼓等活動都涌到節日期間,每日社火不斷,鑼鼓喧天。

像《清嘉錄》描寫燈節的詩中就有:

“看殘燭火鬧元宵,劃出旱船忙打招,不放月華侵下界,煙竿火塔又是橋。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|