明初,為防御蒙古部族南下,明廷在北部邊防設立遼東、薊州、宣府、大同、山西、延綏、寧夏、固原、甘肅九個軍事重鎮(zhèn),大同鎮(zhèn)的地位尤為重要,“東連上谷,南達并、恒,西界黃河,北控沙漠,居邊隅之要害,為京師之藩屏”。為加強防御,明廷在大同鎮(zhèn)各軍事要塞建城20座,置軍堡52座。

這些城堡分布于長城沿線,成為山西北部獨特的景觀。而此時期所修之軍堡,大多以表達敵視感或歧視性的強烈情緒化字詞加以命名,且成組集中出現(xiàn),這在“九邊”中獨一無二。其名稱的演變,亦是邊地由沖突而漸至融合的體現(xiàn)。

一、軍事堡寨修建的歷史

大同鎮(zhèn)早在明永樂年間就開始修建軍事堡寨,只是隨著大同防線不斷南縮,這些堡子亦廢棄不用。嘉靖年間,蒙古部族最強一支“俺答”興起,其分地“開平、上都,最貧,以故最喜為寇抄”,嘉靖十七年(1538)始,頻繁南下,緊臨的宣大區(qū)域遂成為其掠奪的主要對象。大同“外鄰住牧虜巢,內(nèi)屏畿省關隘,為九邊第一重地”,而其北部卻是“孤懸極邊,與胡虜共處一地,無寸山尺水之隔”。為了加強防御,這一時期修建了內(nèi)五堡、外五堡、靖虜五堡、滅胡九堡、云西六堡、新平四堡等大量堡子。此后,明廷還零星修建了其他幾個堡子。

內(nèi)五堡即鎮(zhèn)邊、鎮(zhèn)川、弘賜、鎮(zhèn)虜、鎮(zhèn)河五堡,位于大同鎮(zhèn)城北部,于嘉靖十八年(1539)由宣大總督毛伯溫倡導修建。堡成后.明廷在弘賜堡設置參將,其他四堡派遣守備,駐扎大量兵馬,使大同羸弱的邊防得到一定程度的改善。這五堡“為云中腹背之地,北逼沙漠、南翼鎮(zhèn)城、東亙陽和、西連左衛(wèi),三面開耕,一面御敵”,軍事地理位置顯然非常重要。

隨著內(nèi)五堡的修建,大同掀起了筑堡高潮。內(nèi)五堡修成后,勢單力孤,沒有任何屏蔽及應援的力量。嘉靖二十二年(1543),“總兵周尚文復增筑靖虜五堡,以翼弘賜”。這五堡為靖虜、滅虜、威虜、寧虜、破虜五堡,分布于內(nèi)五堡兩側(cè),靖虜在東,其余四堡在西。靖虜五堡雖然作為內(nèi)五堡的輔翼而設,但其地勢平坦,戎馬極易馳騁,而其自身面臨的形勢也非常嚴峻。嘉靖二十三年(1544)在宣大總督翁萬達的主持下,又修建了殺胡、拒胡、威胡、迎恩、破胡、殘胡、敗胡、阻胡、滅胡等九座軍堡,皆位于極沖之地,分布于內(nèi)五堡西邊,不僅守護弘賜五堡,更重要的是保障威遠、平虜兩衛(wèi)的安全。

嘉靖二十四年(1545),由于大同城外只有內(nèi)五堡一條防御帶,為了加強對鎮(zhèn)城的防御,遂在內(nèi)五堡北修建了鎮(zhèn)羌、拒墻、拒門、助馬、保安外五堡。內(nèi)五堡的防御壓力相對減輕,外五堡則成為抵御蒙古部族南下的前沿陣地。嘉靖二十五年(1546)修建了新平、保平、平遠三堡,位于宣府、大同兩鎮(zhèn)之間,系雞鳴三省之地,其“孤懸天末,亦危如累卵”。這一年又修建了鎮(zhèn)口、鎮(zhèn)門、守口、馬堡,均位于重要的關口。尤其守口堡,所守之口為陽和口,正統(tǒng)年間,也先率領最強一支由此南下,導致土木堡之變。嘉靖二十七年(1548),得勝堡修建成功,其地處極邊,東鄰鎮(zhèn)羌,南與弘賜相連,戰(zhàn)略位置非常重要。

嘉靖二十八年(1549)至嘉靖三十六年(1557),是明廷在大同建堡的低潮期。隨后在嘉靖三十七年(1558)再掀筑堡高潮,其原因是由于這一年發(fā)生的“右衛(wèi)之圍”。俺答的兒子幸愛因其妾桃松寨逃至大同鎮(zhèn),向明廷索要無果,遂大肆南下?lián)锫樱倚l(wèi)被圍困長達八個月之久才得以解除。經(jīng)過這場曠日持久的戰(zhàn)役,“墩堡悉毀于虜,遺一孤城于極塞外”,明廷為了加強應援,修筑了云岡堡、云陽堡、云西堡、牛心堡、黃土堡、紅土堡。該六堡扼守由塞外通往大同的交通要道。之后明廷又在大同東路修建永嘉堡、瓦窯口堡、鎮(zhèn)寧堡,在大同西路長城沿線及重要位置添加鐵山堡、祁家河堡、舊云石堡威平堡、西安堡和乃河堡。嘉靖三十九年(1560)在大同鎮(zhèn)城東南修建了許家莊堡。隆萬時期,俺答封貢互市,邊境戰(zhàn)事減少,明廷為保障明蒙貿(mào)易順利進行,于互市市場附近修建三屯、樺門、新云石、馬營河將軍會等堡。此外,之前修建于嘉靖十九年(1540)的王家莊堡,是大同鎮(zhèn)最南的一個軍事堡寨,設堡于此不僅能夠阻止蒙古騎兵進一步南下,而且可以保障內(nèi)地治安。

縱觀明時在大同鎮(zhèn)修建的52個軍事堡寨,根據(jù)形勢緩急和地理位置的不同,主要分為三個層次:外五堡與得勝堡屏護大同鎮(zhèn)城,直面入侵部族,是極沖之地,形成最外圍的防御線;內(nèi)五堡、靖虜五堡、滅胡九堡、新平三堡及鐵山、云石、將軍會等堡,由宣府西陽河向偏關延伸,形成一條大同鎮(zhèn)的次外圍防御線;嘉靖三十七年右衛(wèi)保衛(wèi)戰(zhàn)勝利后修建的云西六堡等堡子俱在腹里,主要起增強應援之功能。明廷在這些軍堡設置參將、守備或操守,駐扎成百上千的士兵,重兵把守長城沿線,有效地提升了防御能力。

二、軍事堡寨的地名文化

地名是一個地區(qū)文化的載體,與當?shù)氐恼巍⒔?jīng)濟、文化、軍事有著密切的關系。山西北部52座軍事堡寨,地名中多有“鎮(zhèn)”“胡”“虜”“平”“拒”“滅”等字眼,這些堡子緊挨長城,是抵抗北方部族的重要防線。入清以來,明蒙矛盾消除,帶有明顯民族歧視的字眼隨之無蹤。同時,墩臺、關口的軍事功能也逐漸消失,在其周圍亦形成了大量以“邊”“墩”“臺”“口”命名的普通村落。

內(nèi)五堡,除弘賜堡是在原有舊堡基礎上擴修外,鎮(zhèn)邊、鎮(zhèn)川、鎮(zhèn)虜、鎮(zhèn)河四堡系同時期新建,地名均有“鎮(zhèn)”字,以示鎮(zhèn)守一方,有威懾之意。靖虜、威虜、滅虜、寧虜、破虜五堡的地名都有“虜”字,該字是明時對蒙古部族的蔑稱,而在其前面冠以“靖”“破”“滅”“威”“寧”等字,表達了明廷希望打敗蒙古騎兵,保持邊境安謐。殺胡、拒胡、威胡、迎恩、破胡、殘胡、敗胡、阻胡、滅胡九堡,其中八個都用了“胡”字,同時又用了“殺”“拒”“威”“破”“殘”“敗”“阻”“滅”等具有震懾作用的字眼,體現(xiàn)了明朝統(tǒng)治者對來犯部族強烈的敵視情緒。鎮(zhèn)羌、拒墻、拒門、助馬、保安外五堡緊鄰邊墻,因此就有“拒墻”“拒門”這樣的地名,意指把蒙古騎兵拒于邊墻、關門之外。“羌”亦是對北方少數(shù)民族的稱呼,“鎮(zhèn)羌”即有威震蒙古部族之意。助馬堡緊鄰馬頭山,是抵御蒙古騎兵的天然屏障,“助馬”即“助馬頭山一臂之力”。“保安”就是永保平安,新平、保平、平遠地名中都有“平”字,顯示明廷希望這一方水土能夠平安常在。而得勝堡之地名,自然寄托了明廷希望在交戰(zhàn)中能夠旗開得勝。

明清易代后,實行民族融合政策,滿蒙一家,同時滿族統(tǒng)治者本身就是少數(shù)民族,因此,那些此前帶有明顯民族歧視和仇恨情緒的軍事堡寨地名必須予以取締。“虜”“胡”二字,即由“魯”“虎”替代。如殺胡堡改為殺虎堡,滅胡堡改為滅虎堡,威虜堡改為威魯堡,鎮(zhèn)虜堡改為鎮(zhèn)魯堡等。清廷選擇同音異義字作為替代,在沒有改變?nèi)藗冮L期以來形成的習慣稱呼的前提下,凸顯了邊境無戰(zhàn)事、少數(shù)民族與中原漢族和同一家之融洽氛圍。也有一些堡子的地名被徹底改變,如靖虜堡改為正宏堡,威胡堡改為少家堡,滅虜堡改為管家堡等。

此外,山西北部長城沿線一帶還有許多村落以“墩”“邊”“臺”“口”等命名。墩臺主要功能為傳遞軍情,有專人戍守,墩與墩的距離“當以火光可見,炮聲可聞為限”。每座軍堡都分轄邊墻一段、墩臺若干座。如《宣大山西三鎮(zhèn)圖說》記載,拒墻堡“分邊沿長二十里有奇,邊墩二十八座,火路墩三座”。并且,在軍堡管轄范圍內(nèi)的墩臺,都按照數(shù)字順序由東向西予以編號。入清以來,在長城沿線形成許多新的村莊,部分村莊就以附近墩臺名稱加以命名。如高陽縣的十九墩、三墩、七墩、五墩、六墩,還有新榮區(qū)的黑土墩、莊窩墩,左云縣的八臺子、二臺子、三臺子等。口是連接長城內(nèi)外的重要交通要隘。明時,“邊口要隘悉建堡,無堡者筑石墻或重垣,發(fā)兵防守”。長城沿線關口林立,據(jù)統(tǒng)計,僅天鎮(zhèn)縣就有李二口、白羊口、榆林口、水磨口、馬市口、瓦窯口、磚磨口、南邊口、張仲口、薰窯口等關口。雖然這些關口沒有山海關、雁門關、居庸關等軍事地位高,但也是明時期蒙古部族往來出沒的重要通道。晉北長城沿線還有些關口,如馬市口、得勝口、殺虎口等處,是明蒙貿(mào)易的重要通道,更是民族交流與融合的重要歷史見證。入清,部分關口廢棄,其余則逐漸發(fā)展成為普通的聚居村落。

山西北部長城沿線堡寨地名具有明顯的軍事文化色彩,是明蒙之間沖突與融合的直接反映。這些地名蘊藏著風云際會的豐富歷史信息,也飽含著濃厚的長城地域文化色彩,在歷史演進中凝結(jié)為書寫過往的記憶符號。

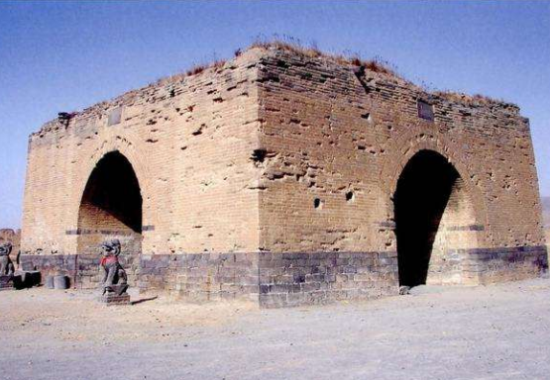

山西北部長城沿線52座軍事堡寨主要分布在天鎮(zhèn)縣、陽高縣、新榮區(qū)、大同縣、左云縣、右玉縣、平魯縣、渾源縣等地。經(jīng)五百年風雨,這些堡寨依然矗立在晉北大地。雖大部分已是殘垣斷壁,且日漸損毀嚴重,然而,它們是世界文化遺產(chǎn)萬里長城的重要組成部分,具有非常重要的歷史價值、文化價值、社會價值和藝術(shù)價值。如今,它們與長城一起構(gòu)成了塞北獨特的文化景觀,呈現(xiàn)給世人的,不僅僅有厚重的歷史感,更顯出歷經(jīng)滄桑歲月的原始、蒼涼、古樸、悲壯。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|