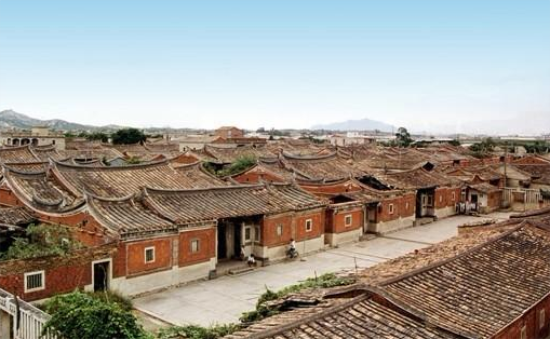

蔡氏古民居群位于南安市官橋鎮漳里村,這座古建筑群主要由清代資政大夫蔡啟昌,和蔡啟昌的兒子蔡資深所建,歷時四十多年才完工。

泉州人一向注重風水,家宅關系家族興衰,尤其是泉州人受宗族觀念的影響,一個大家族得住在一起,按照家族輩分分配住房。

因此泉州家族大厝的格局,便是由主厝向兩側排開,由小通道隔開,隨著家里人丁的增加、家族的擴大,逐漸形成了圍合式大厝。

也因此,按照風水觀念和家族禮序觀念,蔡氏大厝便是泉州現存的、最典型的一處家族式大厝,這就是為什么稱蔡氏古民居為“閩南建筑大觀園”,及為什么說“一處古民居,半部官橋史”的主要原因。

這座古建筑群不僅僅是象征一座歷史遺留建筑藝術,更是代表了蔡氏大家族的薪火相傳,和當時的文化遺韻。

這座建筑和泉州其他地區的古建筑不同,不同在于這座古建筑群規格嚴整、設施完善,其中除了大厝,還有祠堂、當鋪、書堂、梳妝樓,防火和防盜措施也保留了下來,值得考究。

蔡氏古民居群是座聚族而居的大厝,一個大家族生活在同一個屋檐下,有助于增長家人的感情,同時也增強凝聚力。

這樣圍合式大厝的建筑形制,除了方便家族聚居以外,同時也是為了抵御外敵。在解決外患的同時,內憂自然也得顧及。

如此大的一座建筑,內部的防水、防火措施必須得完善,否則一失火就是禍及根本的大事。

徽式建筑的馬頭墻是防火的一種措施,而閩南大厝的防火措施最重要就體現在內部的“水”布局上。

庭院中有“水”,這是漢族古民居中常見的布局,北京的四合院、廣東的圍龍屋,以及閩南的大厝,中部都有水井、或是水缸。

水在風水學上具有財源滾滾之意,但同樣的,它也是救命的東西,閩南人對風水的講究很容易讓人聯想到水缸的用處,大概在風水學上有某種意思,卻很少有人往防火安全措施上面想。

除了防火,在排水上也有著講究的鋪設。

大厝內部主厝和護厝、護厝與護厝之間的通道除了用于隔開火勢,通道的地面還巧妙地設計了排水渠。

防火通道寬2米,由石條鋪成,表面上看這防火通道就是一條普通的石板路,但是走到通道盡頭往回看你會發現,這石條下面暗藏玄機。

防火通道的石條從中間向兩端呈不明顯的弧形,方便雨水朝路面兩側流動,雨水流入石條下面暗藏的排水溝中,再通過排水溝排放到大厝外。

這樣的防水通道不會濕鞋,同時也不會囤積污水,安全又環保。

風水理念泉州人可謂是貫徹到底,這排水溝還連接著天井中的水井,風水學上講究“得水為上”,天井的水原本就極為講究,這水的排出自然也十分講究。

通過暗溝進行排水,除了排水的用處以外,也具有細水長流之意。

走在蔡氏的古宅里,建筑上的一磚一瓦,一扇扇窗、一座座門,似乎都見證了蔡氏家族曾經的繁榮昌盛,不知道它們有沒有記錄下,當年這座大厝里,蔡氏子孫的歡聲笑語。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|