從孟母三遷到子不教,父之過,教育一直是我國父母與幼童之間永不過時的話題。為了讓自家的孩子不在起跑線上輸掉,不論是古人還是現代人都絞盡腦汁讓孩子學習知識,以免自己的孩子跟不上同齡人的步伐被甩在時代的后面。

作為中國最為古老的書籍,《周易》就在序卦中寫明了有關幼兒教育的理論,孩童的大腦還沒有發育完全,處于混沌之中,需要長輩對他們進行引導和教育。整個引導教育的過程被稱為發蒙或啟蒙,也就是現在所講的啟蒙。(物生必蒙,故受之以《蒙》。蒙者,蒙也,物之稚也。《周易序卦》)

既然《周易》有幼兒教育的理論,那么成書于春秋戰國時期的《史籀篇》是我國歷史上記載最早的啟蒙教材,主要用來讓幼兒們認識當時通行的文字大篆。到了漢代,啟蒙書籍更為規范,蒙學教育也分成了識字和德育兩個部分,所用教材不再是《史籀篇》,而是秦代的啟蒙書籍《倉頡篇》、《飛龍》和《孝經》、《論語》等。

隨著時代的發展,各朝各代的啟蒙教育都有一定的進步,身為上層階級的貴族世家也更注重家庭教育。

古代的家庭教育不是一味的拔苗助長,給幼兒上課,而是以激發幼兒興趣為目的進行教育。《周易》有“匪我求童蒙,童蒙求我。初筮(shì)告,再三瀆,瀆則不告”一說,按現代話來說教育孩子要讓孩子自己來提問,而不是直接告訴孩子答案,如果幼兒一直問同一個問題就不該再告訴他答案。這樣的做法既能保持幼兒的好奇心,又能在一定程度上滿足了幼兒的求知欲。

滿足幼兒的求知欲,卻不能讓幼兒旺盛的精力停下來,這就需要剛柔并濟的警示和獎勵教育了。當孩子犯了錯或者貪玩時,我們可以采取一定的方式來警示孩子,就像孟母三遷中孟母屢次搬家并剪斷來警示孟子。

孩子會犯錯,也會做出我們意料之外的事情,如果做得是一件值得表揚的事情,我們就應該給孩子一定的夸獎和獎賞,告訴他做得很好很棒,增強他的自信心。

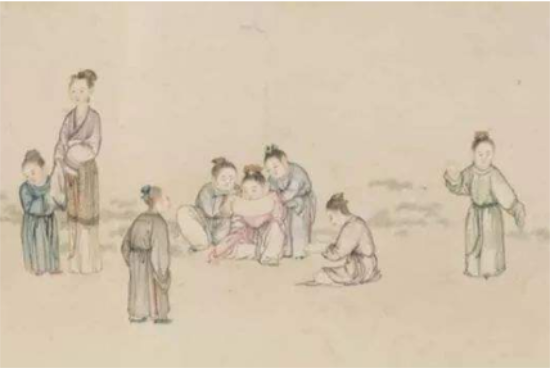

古代教育幼童還有一個奇招就是遇物而教。在《貞觀政要》中就有唐太宗李世民用所見之物來教導太子的事例,唐太宗用食物、車馬、舟船為例子,告訴太子要愛惜糧食、保護車馬、善待人民。這樣的教育方法一直深受古代家長的青睞,明代醫生萬全《萬氏家藏育嬰家秘》中對遇物而教做了一個高度的概括,將世間萬物在幼童玩耍的時候講解給他說,讓他加深記憶,在不知不覺間學習了自然和社會知識。

中國古代兒童教育發展較為成熟,有些理論和現代幼兒教育十分相似,古人會因勢利導、尋求孩子的興趣來教育孩子,還會教導幼兒如何識別善惡,從而達到開蒙的目的。換言而之,古代幼兒教育一如《禮記》所言:“玉不琢,不成器。人不學,不知道。是故古之王者,建國君民,教學為先”

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|