漢代以后,合院式住宅逐步變成為川西民居的主要形式。它之所以受群眾歡迎,因為它具有如下的幾個特點:

一是外封閉,內開敞,既合家庭倫理,又有良好的私密性。中國有一句老話:兄弟鬩于墻,外御其侮。意思是:弟兄們在家里可以爭吵,但是對外應該表現得很團結;如遇外人欺侮,要一致對外。

這樣的家庭倫理,對住宅提出的要求是:對外要封閉,對內要開敞,各個院落聯系要方便。在住房的功能分配上,既要體現“尊卑有序”(長輩住上房,兒孫住前院),還要注重“內外有別”(女人的臥室要隱蔽不能正對客廳,避免外人輕易瞅見)。正是這樣的倫理道德和生活風俗,2000多年來外封閉、內開敞的合院式住宅一直為四川人所喜愛。

合院式建筑,由于外封閉,可減少室外噪聲對內部的干擾;內開敞,各院落、各房間聯系方便,因而,這種布局被官邸、衙門、書院、祠堂、會館等建筑廣泛采用,已成為川派建筑的重要特色之一。

成都市同仁路與支機石街轉角處,用三進院落的民居改造成的成都畫院,還保留著合院式民居的基本特色。

二是大出檐,小天井,符合多雨、潮濕的地域特征。四川自古就有“蜀犬吠日”、“巴山夜雨”之類的民諺。總之,陰雨天多,日照時數少,是川西地區的氣候特征。“大出檐”,既可保護墻體,又可創造一個方便聯系的生活空間。

由于挑檐長,整座院子的檐廊可以連通,盛夏可擋烈日,下雨天走遍全院不濕鞋四川民居善于巧妙地布置天井。天井的多少,往往成為顯示房屋規模的象征。四川的天井比北方的小。北方的天井主要是為了曬太陽,而四川的天井,主要是為了通風。

四川民居中最小的天井,面積不足1平方米,但對房屋的通風、換氣、抽濕、采光卻起到十分關鍵的作用。人們做過實驗,天井愈小,抽風效果愈好。因此,小天井是四川民居的重要特色之一。

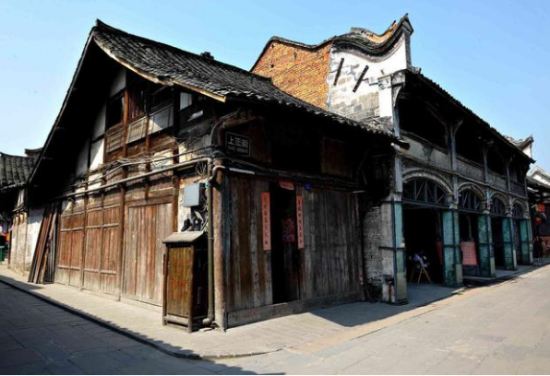

三是木穿斗,冷攤瓦,形象飄逸,散熱良好川西民居,多采用穿斗木結構,冷攤瓦屋面。

穿斗木結構用材較少,木柱斷面僅10余厘米,穿枋尺寸也多為8×18厘米左右,這樣小規格的木材,農民都可以在田邊地角或屋后林盤種植。而新栽種的樹木,5年左右即可成材,完全符合“就地取材”、“因材設計”的建房原則。川西氣候溫和,夏少酷暑,冬無嚴寒,夏季氣溫很少在37℃以上,冬季氣溫極少在0℃以下。

因此,傳統民居,一般不做保溫隔熱。不僅墻壁不加保溫,連星頂也只是“冷攤瓦”—用厚度只有1厘米左右的小青瓦,不加黏合料,只用“搭三”(每匹瓦只露面1/3)的方法散鋪在瓦桷子上。

由于夏天黃昏以后,室外氣溫迅速下降,因溫差產生對流,室內熱空氣根據熱升冷降的對流規律,通過“冷攤瓦”之間的縫隙,很快被排到室外,使室內溫度迅速降低,這就是“冷攤瓦”得以延續的原因。

由于川西民居結構用料袖珍,檐下不用斗拱,只用撐弓和挑枋出挑屋檐,遠看屋頂輕薄欲飛,和北方厚重的屋頂形成鮮明對比,因而被建筑行家稱為有“輕盈飄逸”之感。

木建筑的使用年限一般只有二三十年,特別是在潮濕多雨、風速較小的地區,木構件被糟朽的幾率更大。兼之社會變革,人口膨脹,獨家獨戶的院落,大都變成了多戶共居的大雜院。因此,原汁原味的四合院已很難尋覓。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|