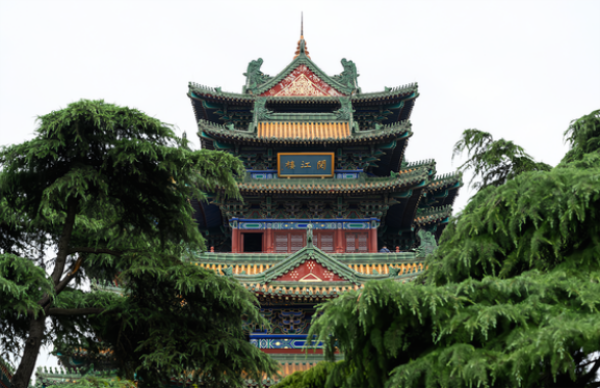

“南朝四百八十寺,多少樓臺煙雨中”,南京作為六朝古都,樓閣建筑曾經非常的興旺。以南京為例,研究古人在營建樓閣時的設計和想法是比較典型的。筆者通過對南京地區地方志書的檢索整理,列出所有曾經被記載過的樓閣建筑,并根據其描述分析在城市中的定位和空間意象。

樓閣建筑的記錄主要集中在地方志中的一些專門章節,對這部分信息的檢索和整合是整個研究的基礎。目前南京保存下來的方志最早從南宋《景定建康志》開始至清代末,其中專門有樓閣章節的并不多。

地方志書是我們研究古代地方文化地理的重要資料,各時代對同一事物的不同記載方式可以看出那個時代的價值判斷,因此比對宋元明清方志對樓閣的記載可以看出古人對其認識地位的變化。

從地方志書的發展來看,南宋是方志定型期。在《景定建康志》中,“樓閣”是被分列出的一個專項,在卷二十一“城闕志二”中,位于“古宮殿”專項后。從這個排序可以看出樓閣在當時是被人認為地位很高的建筑。

在宋代以前,樓閣建筑尚不是十分普及,而南京因為曾是六朝都城,其建設水平比較高,所以樓閣建筑才較多得以列入方志。那時的樓閣建筑,相信是建筑高技術的一個象征。

明代志書更趨發展,結構也更為完整。明初的《洪武京城圖志》比較特殊,當時應天府是明首都,該圖志是太祖朱元璋下令禮部纂修的,專記明初京師南京情況。

從目錄分類可以看出,此時對建筑的分類主要從建筑功能性質出發,如“官署”“學校”“寺觀”等,因此出現“樓館”這一分類。主要指當時的商業建筑,如著名的明“十六樓”就是這一時期出現的。

清代是修志的大盛時期,因此這期間南京的地方志也是最多的,但是內容多有重復,比較一致的是“樓閣”不再作為城市中一種重要的建筑類型。除在《康熙江寧縣志》被列入“建置志”中,其余清代方志均將其列入“古跡”或“名跡”一列中,包括很多其他的建筑類型。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|