韓美林藝術(shù)館位于通州區(qū)梨園文化公園內(nèi)。公園已建成幾年,面積不大,但植被良好。園內(nèi)有一組兩層的仿古建筑——戲樓,其南側(cè)為湖面和溫室。沿公園東北一側(cè)是城市高架輕軌,并設(shè)有站房——臨河里站,為從市區(qū)前來參觀的人們提供了非常便利的交通條件,同時也為建筑和城市之間的交流帶來了機會。

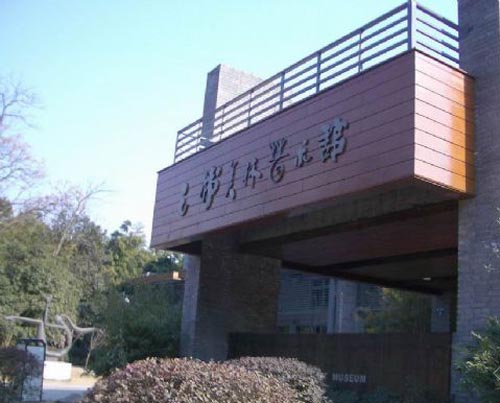

韓美林藝術(shù)館

藝術(shù)館占地1公頃,呈方形。相對于近9000平方米的建設(shè)規(guī)模來講,這塊地并不算大,需要充分利用每一寸土地。但把如此規(guī)模和體量的建筑放在兩層的戲樓旁邊,則又顯得過大,而且對于參觀者來講,不可能把展廳放在太高的樓層,所以在設(shè)計之初并沒有把建筑往高度方向發(fā)展,而是水平鋪開,同時在建筑周邊設(shè)置下沉式水院,將建筑突出地面的高度降低,與戲樓保持接近,從而保持良好的建筑尺度感。圍繞建筑的水院如同故宮周圍的護城河,既能加強藝術(shù)館的安全性,同時可作為室外展示空間。藝術(shù)館的屋頂與輕軌的高度基本相同,人們可以在輕軌車廂中看到藝術(shù)館的基本面貌。

建筑的體量和高度勾勒出藝術(shù)館的一個基本輪廓,這時我們開始思考建筑與藝術(shù)家及其作品之間的關(guān)系。我們希望建筑能與藝術(shù)家的創(chuàng)作特點和作品巧妙地結(jié)合起來,建筑的標(biāo)志性通過作品本身來表達。通過大量分析和研究,我們發(fā)現(xiàn)書法和篆刻是藝術(shù)家創(chuàng)作的重要部分。因此,將書法和建筑相結(jié)合,便成為設(shè)計的一條重要線索。經(jīng)過比較和篩選,最后我們選用“美”字作為藝術(shù)館的平面圖案原型,將書法的筆畫與建筑的功能空間相對應(yīng),因為“美”字既為藝術(shù)家名字中的一字,又可理解為美學(xué)、藝術(shù)之美,兼具寫實與抽象的雙重特性。而“美”字在平面布局上進一步將大體量的建筑化解為若干小體量的“盒子”,每個“盒子”在尺度和高度上基本接近戲樓,整個建筑便以一種謙遜的姿態(tài)與已有建筑保持協(xié)調(diào)。基地上方是民航航線,飛機經(jīng)過上空時已經(jīng)降到幾百米的高度,“美”字又為從空中俯瞰藝術(shù)館提供了非常清晰、容易識別和記憶的標(biāo)志性。

“盒子”賦予建筑強烈的體塊感、簡潔的形體和清晰的線條,平和而內(nèi)斂。外墻采用樸素的色彩和材料。帶木紋的淺灰色清水混凝土,既樸素又自然,粗獷中略帶幾分細膩。主灰色調(diào)與旁邊戲樓的灰磚保持一致,而在灰色主體中穿插的紅色吊橋和南立面中紅色的金屬格柵則來自于傳統(tǒng)建筑中門窗和柱的色彩。

由此,建筑、水院、戲樓、公園融為一個整體。如果我們把整個公園看作是一幅自然山水畫,那么藝術(shù)館正好是作畫完畢蓋的一個印章。印章與畫的格局關(guān)系對應(yīng)著藝術(shù)館與公園的格局關(guān)系,彼此缺一不可,相得益彰。

整個建筑功能包括展覽區(qū)、生活創(chuàng)作區(qū)、制作車間、陶吧、交流演示、內(nèi)部辦公、宿舍區(qū)、藏品庫房和設(shè)備用房等。北側(cè)為制作車間和陶吧,中部為展覽區(qū),南側(cè)采光和景觀較好,為生活創(chuàng)作區(qū)。展覽區(qū)分為東西兩部分,西側(cè)展覽部分共2層,層高6米,展廳之間較為連貫;東側(cè)部分共3層,層高4米,展廳之間相對獨立。兩部分展覽區(qū)通過中庭空間中的坡道和橋?qū)⒉煌瑯?biāo)高的展廳連接起來。當(dāng)參觀的人們進入公園大門后,經(jīng)由曲徑通幽的引導(dǎo),再通過長長的吊橋和坡道緩緩進入西側(cè)二層2.000標(biāo)高的序廳和展廳,參觀完之后,沿中庭的坡道上行到4.000標(biāo)高的東側(cè)展廳,然后觀眾可以繼續(xù)上到屋頂平臺俯瞰整個公園,也可以下到0.000標(biāo)高以及-4.000標(biāo)高的展廳,最后從主入口下方通道進入水院中,參觀完室外展覽后,從東南角的室外樓梯回到公園地面。

在這樣的參觀流線組織下,我們希望將空間、展品和流線三者巧妙結(jié)合起來,通過空間尺度和比例的變化、方向和背景的轉(zhuǎn)換、場所感的營造等手段來展示藝術(shù)家的作品,使得人們在參觀的行進過程中有不同的體驗和感受。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|