我們說的現(xiàn)代建筑體系,完全是建立在歐洲、美國等西方發(fā)展的語境之中,形成了傳統(tǒng)和現(xiàn)代的關(guān)系。而中國人用全自然的材料形成了一個可持續(xù)千年的彈性體系,這是能啟示未來的體系。所以中國傳統(tǒng)建筑所討論的,其實(shí)大量是關(guān)于未來我們的生活應(yīng)該向哪個方向變化的議題。這不只是關(guān)于重新確認(rèn)中國人文化身份的問題,也對未來發(fā)展有重大的啟示價值。

在為梁思成先生所著《圖像中國建筑史》撰寫的序言中,林徽因先生就提到,中國古建筑的木結(jié)構(gòu)體系,最大的特征在于它是裝配式的,而裝配式建筑,是當(dāng)時西方正在探索的現(xiàn)代建筑模式。所以林徽因先生得出一個結(jié)論:中國傳統(tǒng)建筑用西方的角度看,就是現(xiàn)代的,所以中國建筑有特別大的機(jī)會,可以直接跨入西方所說的現(xiàn)代觀念中去。

然而林徽因先生在20世紀(jì)30年代的這種“狂想”,直到今天也沒有實(shí)現(xiàn)。我覺得很重要的一個問題在于,木材是一種自然的材料,而不是工業(yè)材,本身的變形是比較大的。中國人的偉大之處在于,把自然變形的材料做成了一種高度精巧的裝配式體系,按道理這是不可能的,因?yàn)樽冃蔚牟牧虾茈y量化。而中國人通過工匠的技巧,把彈性的、變形的材料做成了體系,全世界沒有第二個文化產(chǎn)生了這樣的體系。但同時我們也要意識到,這種體系向現(xiàn)代化體系的轉(zhuǎn)化,是不會自動完成的,而是需要全新的探索,才有可能成功。

1933年,林徽因在河北正定開元寺鐘樓梁架上

比如上文提到,從唐宋到明清的木結(jié)構(gòu)體系發(fā)生了很大的變化,到底是什么樣的原因促成了這樣一個大變化?我們不妨以較為直觀的“屋頂”為例。關(guān)于中國屋頂?shù)男问剑辽儆袃煞N說法,互相都有爭議。一種是“飛鳥”,像鳥的翅膀一樣在飛起;還有一種說法,認(rèn)為這是帳篷的帳幕。我覺得兩種說法都有道理,但是在唐代到宋代的這一段時間,我更傾向于它是“飛鳥”的一個體系,屋頂都是很扁的,而屋檐挑出很遠(yuǎn),像鳥的翅膀一樣。從宋代開始,建筑的屋頂就開始朝高聳的方向發(fā)展,到了明清就發(fā)展到更高。

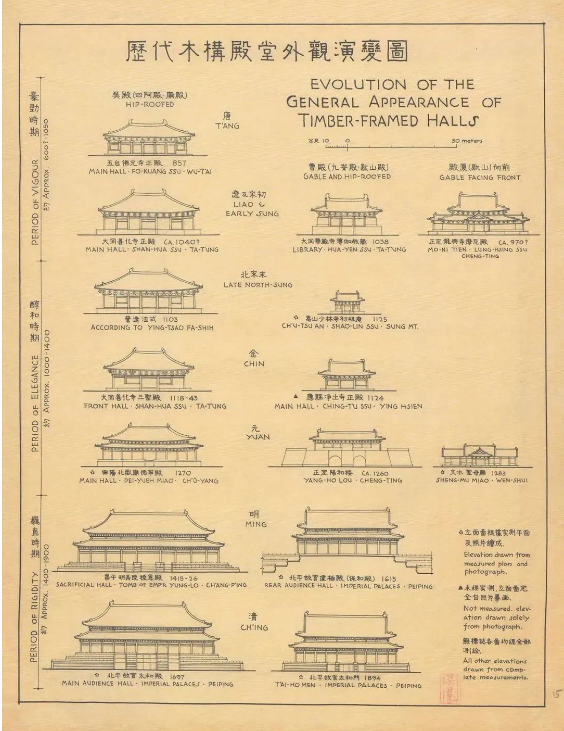

歷代木構(gòu)殿堂外觀變化圖,出自梁思成《圖像中國建筑史》

我個人認(rèn)為,元代是這種變化發(fā)生的一個轉(zhuǎn)換期。帳幕式的審美,實(shí)際上是在元代,通過蒙古人的文化傳播進(jìn)來的。我們現(xiàn)在看到描繪元上都景象的畫作,全部是用帳篷搭起來的,像故宮一樣的結(jié)構(gòu),非常清楚的中軸線,建筑當(dāng)然就像帳幕一樣,很高聳,和明清的故宮就很像。所以你可以看到,其實(shí)在中國文化的發(fā)展過程當(dāng)中,一直在融合一些新的東西,這些變化在中國傳統(tǒng)建筑中是有著鮮明體現(xiàn)的。所以明代故宮不是一個自然發(fā)展的產(chǎn)物,因?yàn)樵谒卧獞?zhàn)爭之后,之前的傳統(tǒng)實(shí)際上是中斷的。

用今天的說法,明代可以被稱為中國文化的偉大復(fù)興,明代的北京城是完全按照中國經(jīng)典書籍像《周禮·考工記》的記載,再疊加元大都原有平面格局而形成的一座全新規(guī)劃的城市,而不是自然發(fā)生的中國建筑傳統(tǒng)。

如果說你想學(xué)建筑的話,無論是年輕人,還是作為一個建筑愛好者,中國就是全世界最好學(xué)建筑的地方。因?yàn)槲覀儽3种磺辍汕晟踔粮L更完整的建筑發(fā)展線索,全世界沒有幾個地方有這么豐富的傳統(tǒng),讓你能看到幾千年中建筑的演化。

如果說以上內(nèi)容,是在與西方建筑學(xué)進(jìn)行比較的前提下,來談中國的傳統(tǒng)建筑與建筑傳統(tǒng),那么為了尋找中國古建筑體系向現(xiàn)代建筑體系轉(zhuǎn)變的路徑,我覺得更有必要回過頭來,分析一下我們今天對中國傳統(tǒng)建筑的看法、角度,包括對這種話語體系的描述,是怎樣發(fā)生的。

在中國歷史上,關(guān)于建筑的記錄并不算多,這是很奇怪的一件事情。因?yàn)橹袊耸窍矚g寫歷史的,中國是一個歷史大國,但恰恰我們就從來沒有一本建筑史,按照歷史沿革對建筑進(jìn)行梳理和記錄,這樣的書和文章是缺失的。所以才會說,梁思成先生出版的《圖像中國建筑史》是第一本中國人寫的建筑史,因?yàn)榍懊娲_實(shí)沒有這樣的建筑史著作。

我個人的看法是,中國的建筑發(fā)展,和西方很不相同。文藝復(fù)興之前,西方建筑的發(fā)展跟中國其實(shí)是很像,建筑在歷史中自然演化,是人們生活的一部分。而文藝復(fù)興之后,西方開始有了一種反思的自覺性,重新研究建筑史。他們通過尋找古跡進(jìn)行印證,開始在廢墟中去看古希臘和古羅馬的建筑,這種傳統(tǒng)一直發(fā)展到18—19世紀(jì)考古學(xué)興起。所以他們的建筑史,實(shí)際上是一個學(xué)術(shù)成果,不是一個歷史上自然形成的建筑史,而是今天新編的一個建筑史。梁思成先生寫的這部著作,也是典型的新編建筑史。

梁思成先生的研究,是一項很重要的工作,因?yàn)樵谀莻€時代,中國不可避免地和外部世界發(fā)生了碰撞。我在林徽因先生寫的序言中讀到一段文字,非常有感觸。那是在1930年代初,她用一種非常悲痛的語調(diào),說當(dāng)時像上海這些已經(jīng)開埠的口岸,在拆除傳統(tǒng)的中國建筑,同時再造一些西方的建筑,長此以往,中國的文化要出大問題,她甚至認(rèn)為可能要整體崩潰。面對這樣的危險,梁思成先生和林徽因先生,是在大聲疾呼。

黃鶴樓失火后,在原址上以西式建筑樣貌復(fù)建的“警鐘樓”

實(shí)際上,中國傳統(tǒng)建筑的體系在當(dāng)時幾乎還是完整地保存著,只是非常零星地出現(xiàn)了這樣的現(xiàn)象。而當(dāng)我們在不到一百年之后,重新閱讀這段文字時會發(fā)現(xiàn),林徽因先生所擔(dān)心的事情已經(jīng)發(fā)生了:中國的傳統(tǒng)建筑,曾經(jīng)完整存在的中國傳統(tǒng)建筑體系,已經(jīng)完全崩潰了。那么我們就要討論一下,為什么會發(fā)生這樣的事情?它和我們的建筑學(xué)研究有什么關(guān)系?

在西方的傳統(tǒng)里,古典建筑史所討論的主要是宮殿、教堂這些大型的紀(jì)念性建筑,而民宅等內(nèi)容,在西方建筑史中是不作為重點(diǎn)內(nèi)容的。與此相同的,還有城市與園林。而且關(guān)于建筑本身,基本上是把這個建筑視作一件獨(dú)立的藝術(shù)品。

而實(shí)際上,中國的傳統(tǒng)和西方的傳統(tǒng)很大不同,不只是官方的宮殿、寺廟這些建筑,才是建筑藝術(shù)的成果,中國民間建筑的內(nèi)容非常豐富,這是西方建筑史根本無法比較的。比如至少在宋代,中國民居就已經(jīng)達(dá)到了一個非常先進(jìn)的程度。很可惜的是,民間建筑在很長時間內(nèi)并不在建筑史研究的主要視野中,所以中國民間建筑被破壞得非常嚴(yán)重,我覺得是特別讓人痛心的一件事情。

另外一個很重要的領(lǐng)域就是城市。今天我們動不動就說怎么樣提高城市化率,每次聽到這個表述的時候,我就覺得特別可笑,因?yàn)橹袊梢哉f是全世界最早的、大規(guī)模形成全國城市化體系的國家。中國的每一座城市,在歷史上都是西方城市無法比擬的規(guī)模和質(zhì)量,而我們的現(xiàn)代化過程當(dāng)中,其中很大的問題就是對舊有城市的摧毀,從拆城墻開始,把中國的城市全部拆掉,之后再追求城市化,這是特別不可思議的一個觀念誤區(qū)。

因而我覺得,通過研究中國建筑史,大家應(yīng)該能夠形成的一種反思,我們要重新認(rèn)識到中國傳統(tǒng)的價值,以及它對于未來中國現(xiàn)代建筑探索的啟示。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|