枊,就是“昂”。其名有五:櫼·飛枊·英枊·斜角·下枊!枊是木結構古建筑鋪作中最重要的構件之一,但是也象木結構中的其他構件一樣,枊沒有明確的定義,在《營造法式·總釋上·飛枊》中李誡也沒有給出具體的定義,只是列舉了五條古代經典。

不過,在我們目睹的幾乎所有古建筑,尤其是早期的木結構古建筑中,枊的形象是這樣的:枊是木結構鋪作中(相對于該建筑主框架的開間或進深)被縱向斜置的傳力及裝飾構件。

我們能夠看到,在無論繁簡的木結構鋪作中,只有兩種被斜置的構件:橫向斜置的是斜栱,而被縱向斜置的就是枊(或枊型構件),鋪作中的其他構件都是平正設置的。所以,盡管沒有明確定義,我們根據外觀形式也可以找到她。

枊產生在什么時候呢?這個事情還沒有個有力的結論,不過可以確定的是:最遲在唐代,枊的使用就已經普及了。其外觀形態和內在功能的定型,標志著這個構件已經完全成熟,并被熟練地使用。

我國殘留的最早的地面古建筑是漢代的石闕,在這些眾多的石闕中,均未發現有枊的形象存在;與這些石闕差不多同時代的古遺址、古墓葬和石窟寺中,也未發現枊的存在,因此我懷疑枊可能誕生在唐代之前不久。

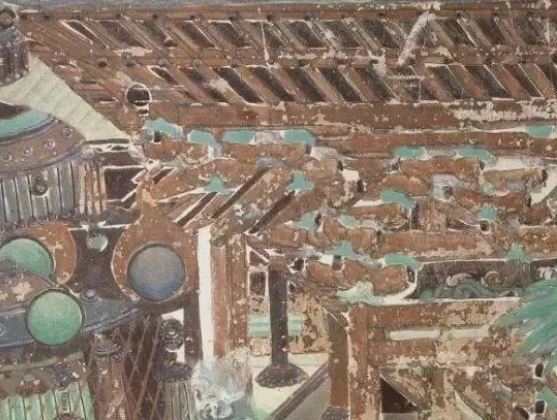

現存最早的枊的形象,出現在敦煌莫高窟唐代中期(或者可能更早一點)的壁畫中,雖然畫中的枊只有一點枊尖可視,但是其形態已經與現存最早的實物枊毫無區別了;我們現在能看到的最早的實物枊是在唐大中十一(公元857)年的佛光寺東大殿上。因為這個房子也是我們現存差不多最早的地面木結構古建筑,所以枊的有實物佐證的歷史,只能追到這里了---也就是晚唐時期。

從這時候開始,我們就有很多的木結構古建筑殘留下來了,這些歷代的木結構古建筑上較為早期的一部分上有枊,而較為晚期的大部分上有枊型構件。其中我見到的最晚的真枊是明嘉靖二(公元1523)年重修的太谷園智寺大雄寶殿上的真枊。現存的清代木結構建筑中,尚未發現真枊。所以從唐大中十一年,到明嘉靖二年的六百六十多年中,真枊的使用在木結構中被一直延續,沒有中斷,其中尤以宋遼金使用最頻繁。

一般來說,我們常說“枊”指的都是真枊,《營造法式·大木作制度一·飛枊》中說“造枊之制有二:一曰下枊、二曰上枊。”這就是說:枊只有兩類,一類是下枊,一類是上枊。其中,上枊的形制和形象都比較單純;而下枊由于在木結構鋪作中所處的位置不同,又分為四個小類---柱頭枊、補間枊、角枊和由枊。下枊的形制要比上枊豐富一些,但是由其性質所決定,整個下枊的枊身枊尾是相同的,而以枊尖的不同,又分為三類即:批竹枊、琴面枊、琴面批竹枊

需要特別指出的是:下枊枊尖的形態具有比較強烈的時代特征,即各個時代枊尖的式樣并不相同,因此枊尖的式樣常常是我們判斷其所在的木結構的重要斷代依據之一。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|