《禮記·樂記》中有言:“天高地下,萬物散殊,而禮制行矣。”眾所周知,中國封建社會時期,階級分明,禮制森嚴(yán)。而禮制其實是封建統(tǒng)治者維護(hù)社會秩序的一種手段。在一套完整的禮制中,皇帝在其中擁有絕對權(quán)威。古代禮制沿用于生活的方方面面,甚至細(xì)致到家庭住宅的稱呼。古時候,很多家庭會在大門上掛上昭示自己身份或者姓氏的匾額,但是這個匾額上的字可是不能隨便寫的。

現(xiàn)如今,我們在實際生活中很少能看到古時候那樣的高門大宅。不過在古代影視作品中,導(dǎo)演為了交代事件發(fā)生的地點,便常常會使用一個特寫鏡頭——宅門上方掛著的匾額“某府”。

古裝劇中,只要是高門大戶似乎都可稱“府”。然而中國古代禮儀繁多,等級森嚴(yán)。不只是著裝打扮、房屋建筑都有嚴(yán)格的規(guī)定,就是門口掛著的牌匾也是要按照等級書寫。在封建社會,真正能夠在大門上掛上“府”的匾額的家庭可說是寥寥無幾。

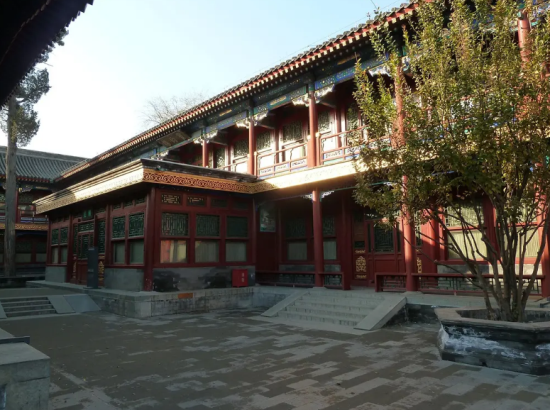

房屋建筑的等級限制表現(xiàn)在大小、造型、使用裝飾等方面,比如現(xiàn)在經(jīng)常用于仿古建筑的黃色琉璃瓦,在大多數(shù)朝代只能用于帝王宮殿或者孔廟。包括大門上的門釘能有幾顆、門口能有幾級臺階、欄桿可以使用什么材料、可以用什么樣的花紋來裝飾等細(xì)節(jié),都是有嚴(yán)格規(guī)定的。一旦在這些禮制上有任何僭越,輕則受罰,重則喪命。

所以,能在門口掛上“某府”的屋主,最基本要求必須是官員。那得是多大的官員,才能在匾額掛上“府”呢?專家表示,在不同的朝代,標(biāo)準(zhǔn)略有差異,但相同的是這些官員的等級都相當(dāng)高。某種意義上,地位堪比皇親國戚。

“府”,最早記載于《周禮·天官大宰》:“百官所居曰府。”在周朝的時候,這個字的使用范圍是最為寬泛的,只要是在朝廷為官的官員,家中就可以稱為“府”。到了宋朝,這方面的規(guī)矩就嚴(yán)格得多。按照《宋史·輿服志》中的記載是,在宋朝只有宰相和親王的住宅能稱之為“府”,除此之外的其他官員住宅只能稱為“宅”,普通老百姓的住宅就只能稱之為“家”。

明朝延續(xù)了宋朝的這一規(guī)定,但因為明朝廢除了宰相這個官位,所以在明朝就只有藩王的住宅才能稱為“府”,其他官員和普通百姓的住宅跟宋朝時一樣分別稱為“宅”和“家”。這也就是說,在明朝時期,除了姓朱的藩王之外。就算是徐階、張居正之類掌控內(nèi)閣,權(quán)勢滔天的大權(quán)臣,同樣不能在自己住宅的門口掛上“某府”的匾額。

滿清入關(guān)后建立的清朝,同樣延續(xù)了明朝的禮制。只有皇家王公貴族等人的住宅才能稱之為“府”,準(zhǔn)確來說,還不是所有的皇族的住宅都可以用“府”。只有被封為郡王以上的皇族才可以將自己的住宅掛上“府”的牌匾,郡王之下的皇族住宅,稱之為“第”。

所以在有具體朝代背景的古裝劇中,無論什么富貴商家或者武林大家,大門上直接寫著某府之類的,就很明顯僭越了禮制,是一個歷史知識的錯誤點。在清朝,即便是晚清第一名臣李鴻章,有權(quán)有勢,家財萬貫,但是家里的大門一樣只能寫“李宅”。現(xiàn)在李鴻章故居的門上掛著的牌子寫的是“李府”,但那其實是后人重制的。在李鴻章那個時代,是絕不敢這樣做的。

當(dāng)然在上述規(guī)矩之外,也并不是沒有例外。有一種情況下,有些住宅也可以掛上某府的牌匾。那就是祖輩中曾有人被皇帝封以高位。比如明朝的開國六公爵:中山王徐達(dá)、開平王常遇春等等,他們家里的匾額,就可以掛上“徐府”或者“常府”。

但是這與他們的官職和權(quán)力無關(guān),而與他們被封賞的爵位有關(guān),爵位在公爵以下的官員就不能將自己的住宅稱為府。而明朝又規(guī)定了,如果官員沒有軍功是不能封賞為爵的。所以像徐階、高拱、張居正這些文官雖然手握大權(quán),但是他們的住宅也只能稱之為宅。

軍功爵制是封建時期官僚體系的一種重要部分。一般而言,官位是行政系統(tǒng)里的級別顯示,而爵位更像是附加的榮譽(yù)符號。如此,所謂“徐府”“常府”,也都是一種榮譽(yù)符號的體現(xiàn)。對于我們現(xiàn)代人而言,似乎覺得沒多大意義。但在禮制森嚴(yán)的古代,卻是一項極難獲得的榮譽(yù)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|