在歷史的光陰中,雖然它山川美景憑游逛,卻總是風流云散色成空。它的城郭、市廛(音chan)猶如北溟仙境,而月升日降的瞬間又延伸出無限遐想。盡管時光已遠去,但千百年來與它有關的傳說從未斷絕。它就是樓蘭,自帶流量光環的神秘古城。

1980年,新中國考古隊第一次進入樓蘭,當考古隊員們觸摸到樓蘭的斷壁殘垣,就注定要彼此一生為伴。當年考古隊員之一的樓蘭學研究專家侯燦先生耗盡半生守護著這份緣分。

2022年春天,在遲到35年后,侯燦先生撰寫的《樓蘭考古調查與發掘報告》刊印上市,再次激發了人們對樓蘭的向往。考古專家們說,這是新中國迄今唯一一次樓蘭古國考古調查的詳細報告,也是樓蘭考古“最新”的成果展示。

“侯燦先生去世后,我幾乎遺忘了這份筆記的存在。直到在蘇州的老房子里,從牛皮紙袋子中找到那些已經泛黃的稿紙,才回想起那些陪著他熬夜整理書稿的日子。”5月23日,侯燦先生的妻子吳美琳對上游新聞記者說,侯燦先生在彌留之際還惦記著樓蘭,考古報告的出版完成了他一生的心愿。

人們總是在影視劇或者小說中無限推測著樓蘭神秘的樣子,有時它是沙漠中充滿誘惑的城池,有時它是被詛咒環繞的神秘佛塔,那么真實的樓蘭究竟是怎樣的存在?

關于樓蘭,我國史籍記載最早的是《史記·匈奴列傳》。傳載,西漢文帝四年(前176年)匈奴單于冒頓在給文帝的信中說:“定樓蘭、烏孫、呼揭及其旁二十六國,皆以為匈奴。”以此為證,樓蘭至少在公元前176年就已存在,并歸于匈奴。后司馬遷根據張騫的報告撰成《史記·大宛列傳》記載:“樓蘭、姑師邑有城郭,臨鹽澤。”此時樓蘭已是一個“城郭之國”。

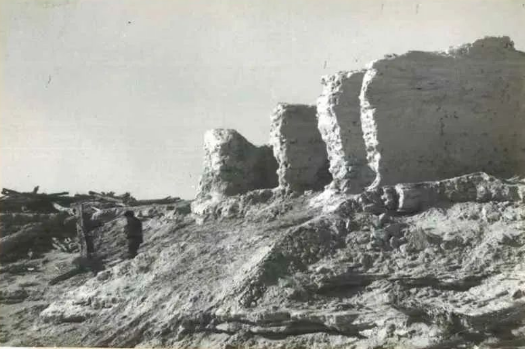

▲《樓蘭考古調查與發掘報告》手稿中的圖片

史料證實,樓蘭曾是西域36國中的一個古國,綠樹成蔭,芳草萋萋,境內的森林鳥禽翩翩。深居亞歐大陸腹地的樓蘭,憑借著特殊的地理位置,成為絲綢之路上的重要中轉站,駝隊從這里把中國的絲綢、茶葉和瓷器等送到西方。樓蘭一時間成為聯結、傳播黃河文化、恒河文化和古希臘文化的紐帶,在歷史上留下了濃墨重彩的一筆。

著名的樓蘭文書也是書寫史上一個特別的存在。據侯燦先生此前出版的《樓蘭新發現木簡紙文書考釋》記錄,通過對城中三間房官署遺址區試掘,出土漢文文書65件,其中木簡63件,紙文書2件。中國書寫材料從簡到紙的過度在樓蘭被定格記錄。

可惜的是,東漢時期的樓蘭究竟情況如何?歷史記錄語焉不詳。東漢后,樓蘭幾乎從史書中消失,再次出現已是在北魏酈道元的《水經注》中,此時的樓蘭已被稱為“故城”,早已不復當年的繁華。“一夜間”消失的城池,造就了樓蘭流傳千年的傳說,這個被風沙抹去的古國,成了令人費解的謎。

1980年開啟新中國的第一次探索

神秘消失的“故城”總有一種力量在牽引著人們去揭開它的面紗。上世紀初,瑞典探險家斯文·赫定開啟了樓蘭研究之門,1927年,中瑞西北科學考察團來到樓蘭,中方隊員黃文弼在土垠遺址所掘得的漢代木簡,使得在尋找樓蘭的考古史中有了中國人的名字。但在更多的時間里,對樓蘭的探索一直被外國所壟斷。

新中國成立后,包括樓蘭在內的許多地區被列為軍事禁區,加之自然環境所限,樓蘭儼然已成為無人區,只有裸露在地面的斷壁殘垣還在守護著曾經的輝煌。1980年,日本NHK電視臺提出要進入樓蘭拍攝絲綢之路,得到中國國家領導人的批準。同年4月,在新疆社會科學院考古研究所工作的侯燦先生帶領考古隊和拍攝人員一起進入了樓蘭。

“考古工作隊組成后,為了弄清樓蘭古城的確切位置和附近遺跡,于1979年6月乘直升機冒著酷暑飛往羅布泊腹地上空進行探察。為了尋找通向樓蘭的地面道路,又于同年1月下旬至12月上旬頂著嚴寒,乘汽車順孔雀河北岸向東南行至東經89°46'05″、北緯40°38'處,徒步橫跨干涸的孔雀河床,轉向東南,穿越崎嶇的雅丹地貌進入樓蘭。在上述工作基礎上,于1980年3月下旬分東西兩路向樓蘭進發;東路于4月1日由敦煌經后坑,過白龍堆、土垠,于4月16日到達樓蘭。這一路主要對‘絲綢之路’路線進行考察。西路于3月27日由和碩循去年冬天的考察路線直接進駐樓蘭,對樓蘭及其附近地區進行考古調查和發掘。東西兩路在樓蘭會合后,又于4月22日同時撤離樓蘭。”

事后,侯燦先生在調查報告中記錄了當時發掘的情況。

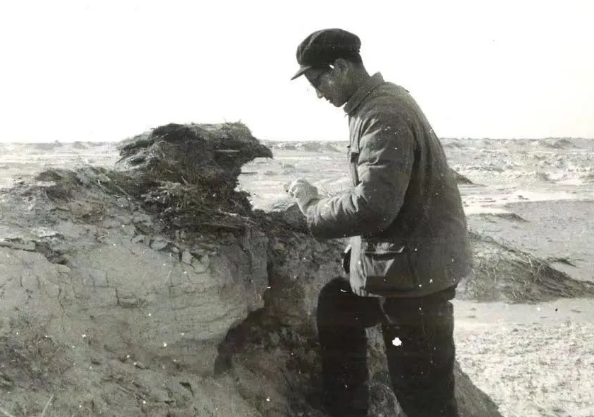

▲侯燦先生在樓蘭考古發掘

多年后,曾參加過此次考古活動的隊員們回憶,1980年3月26日,當一隊人馬深一腳淺一腳在沙漠中前行時,大家才發現在沙漠行軍的艱難遠超預期。第二天,當樓蘭佛塔出現在人們視線之中時,也意味著中國考古隊正式進駐了樓蘭古城。

“這次勘探的時間其實并不長,但是工程量很大,可以說是一次搶救性的發掘。直到后來的很多年,再沒有考古隊做過如此詳細的發掘。”侯燦先生的學生、陜西師范大學西北歷史環境與經濟社會發展研究院研究員張莉說,侯燦先生曾提到,他們每天在五六名戰士的陪伴下徒步前往遺址深處進行發掘工作,風沙吹得眼睛都睜不開,晚上緊裹著大衣和被子依然難抵御沙漠夜晚的酷寒。

但即便滿身塵土,考古隊員們依然折服在樓蘭的魅力中。4月22日考古結束后,考古隊員們共收集到文物1004件,期間對古城確切地理位置重新進行了勘察核定,新發現了古水道和殘墓。

▲樓蘭古城遺跡

考古書稿在箱子里沉睡35年

考古工作結束后,侯燦開始整理這一次樓蘭考古的調查報告。“侯燦熱愛考古,這次難得的機會幾乎讓他廢寢忘食。我記得每到晚上,我們兩個就在燈下,他整理資料,我幫他謄抄。謄抄一遍后,他再進行修改,改好后我繼續謄抄。每一部分至少要修改謄抄三四遍,直到他滿意了,再進行下一部分。這樣的工作持續了有幾年的時間。”侯燦先生的妻子吳美琳回憶,調查報告整理好后,侯燦先生幾次向出版社投稿,包括《樓蘭新發現木簡紙文書考釋》在內的幾篇文章發表后,最完整的《樓蘭考古調查與發掘報告》卻被出版社退回。“主要原因是缺紙,也還有一些其他的原因。當時他心里挺沮喪的,也挺遺憾。”吳美琳說,她知道這是侯燦先生一生的牽掛,即使后來也出版了很多作品,但始終無法彌補這份遺憾。

出生于1936年四川合川縣(現重慶合川區)的侯燦,1956年從四川省公安廳考入四川大學歷史系考古專業,畢業后進入解放軍新疆農一師師部政治宣傳科。1973年他調到新疆維吾爾自治區博物館考古隊(1978年再調入新疆社會科學院考古研究所),重拾考古專業時已經37歲。1980年的樓蘭考古,是他考古研究中較為重要的一次科研活動。

“他一生都在為考古拼命,到后來的幾年,他已經沒有力氣寫東西,走路都需要人攙扶,每天吃的藥一把一把的,就這樣他還是放不下他的研究。”為了幫助侯燦先生完成研究筆記,吳美琳買了電腦,將侯燦先生的手稿整理好后,再交給他修改,再由自己完成校對。侯燦先生生前最后一本書《吐魯番出土磚志集注》就是吳美琳和侯燦并排坐在電腦前,一個說一個打,當時兩人年事已高,吳美琳只能緩慢地從字庫里找到一個個罕見生僻的古漢字,幫助侯燦先生完成了總結。除了樓蘭外,侯燦先生的吐魯番研究(即高昌研究)、和田研究在學術領域也頗為權威。

在考古界,侯燦先生的學生桃李滿天下,中國人民大學歷史學院教授孟憲實就是其中之一。2016年侯燦先生去世后,孟憲實想起侯燦先生還有一本樓蘭考古報告沒有出版。“侯燦先生的一部分資料留給了我,孟老師先給我打電話詢問是否有侯燦先生的這部分書稿,我反復確認沒有后,我們又趕緊聯系吳美琳老師,可吳老師也沒有印象了。”張莉說。

書稿去了哪里?吳美琳也已不記得了。“幾次搬家都是我整理家里的生活用品,侯燦自己整理打包書稿,放在哪里我確實沒印象。我和張莉在上海的家里找了很久都沒找到。但我想著這份書稿是他的心血,肯定不會丟。”吳美琳說,她印象中在蘇州的老房里還留著一些侯燦先生的書稿,是不是在那里?

“大概是哪天我記不得了,我只記得我一早晨就跑回了蘇州的老房子里,找了十幾箱書稿,終于在一個牛皮紙袋子里找到了。我看著泛黃的稿紙自己都笑了,都是我寫的字,怎么就忘了?”吳美琳第一時間聯系了張莉,經過張莉和孟憲實的反復確認,這份等待了30多年的考古報告書稿重見天日。

新書拼合出最真實的樓蘭記憶

2022年4月,《樓蘭考古調查與發掘報告》出版面世,在學界引起關注。孟憲實教授說:“三十多年過去了,樓蘭依舊傳說紛紜,有關列強的樓蘭掠奪,依然能夠激起國民的愛國激情,但是作為中國樓蘭考古重要成果的這部考古報告,卻一直沉睡在侯燦先生的書箱中。新疆考古對于中國十分重要,而樓蘭是國際矚目的焦點。斯文·赫定、斯坦因一言九鼎的時代過去了,樓蘭考古研究,該聽聽中國的聲音了。斯文·赫定、斯坦因之后,由中國學者主持的屬于科學意義的樓蘭考古,這依然是唯一的一次。侯燦先生主筆的這部報告,依然是最新的樓蘭考古報告。”“我們最大程度保留了侯燦先生書稿的原結構和版式。也算是完成了侯燦先生的心愿,”張莉說。

▲樓蘭民居建筑遺址,攝于1980年

翻開這份《樓蘭考古調查與發掘報告》,讀者仿佛跟著考古隊重回樓蘭古城、枯朽的胡楊林、摻雜著植物的墻皮、不規則的城墻、蜿蜒的古水道和官署佛塔、烽燧墓葬,在數字中被復活。在這座四面城墻只有約330米長,總面積僅10萬平方米的古城里,寄托了樓蘭人對生活的向往,布片、陶壺、銅鏡、戒指、骨雕,他們臨水而居,生活豐富多彩,考古隊員們甚至發現了駐守樓蘭官兵們領取器物、糧食的信息。

器物測量、文書年號、勘探取樣,侯燦先生用文字描述著古老文明的變遷,拼合出最接近真實的樓蘭記憶。

今年4月1日,在北京大學召開的《樓蘭考古調查與發掘報告》出版座談會上,與侯燦先生一起進入羅布泊考察的地理學家、中國科學院地理與資源研究所王守春研究員指出,《樓蘭考古調查與發掘報告》中的工作和成果已經超越了斯坦因,比如侯燦先生在樓蘭發現的細石器數量更多,描述與鑒定工作更加詳細準確;對樓蘭古城的測量更精確,糾正了斯坦因的測量數據,同時指出樓蘭古城呈不規則的方形,應當與當時地形不平坦的地理環境有關;樓蘭古水道的發現對研究樓蘭建城選址的歷史具有重要意義;谷物遺跡的發現也是斯坦因所未提及的,對研究樓蘭當時的屯墾(經濟)具有重要意義。

▲樓蘭出土的西漢五銖錢

文研院學術委員、北京大學歷史學系暨中國古代史研究中心榮新江教授特別提到,《樓蘭考古調查與發掘報告》中提到,現場挖掘發現了一枚貴霜錢幣,大概是在地理位置最東邊發現的貴霜幣。貴霜帝國最興盛的時期相當于東漢中晚期,這一段時間漢文史料中對貴霜帝國缺少記錄,這枚貴霜錢幣對于研究中西交通史、塔里木盆地綠洲王國與貴霜帝國的關系有重要意義。

考古學家們表示,斯坦因在《亞洲腹地考古記》中稱,被命名為“孤臺墓地”的墓葬群“雜亂無章”和“非常令人費解的混亂”,但侯燦先生在考古報告中提到,經過勘測發現,該區留存的MB1墓葬并不是無序排列。同時,在對已發掘的MB2墓葬再次清理的過程中,還發現了大量珍貴的遺物。此外,侯燦先生勘探發現,斯坦因所謂的“土臺”實際為雅丹地貌;侯先生清理了斯坦因所遺漏的東北小佛塔遺址,發現了五彩斑斕的佛教壁畫,為研究絲綢之路南道佛教和佛教藝術的早期傳播提供了重要信息;侯先生對樓蘭東漢時期五銖錢的使用情況進行了詳盡分析;他對樓蘭城址中石器的使用進行了詳盡考察,這是對樓蘭地區石器遺存的一個新的認知。

玻璃、海貝、海蚌和珊瑚,銅幣……1980年那次考古發掘出的文物,折射出樓蘭繁盛的文明之光。侯燦先生在自己的筆記中說“它雖然不如西域名城高昌那樣龐大,也不如軍事重鎮交河那樣險峻,但它以莊嚴的氣概顯示了自己的雄姿”。

在樓蘭古城小麥穗軸上,那朵被完整保存的小麥花,在被風沙淹沒千年后,終于等來了“綻放”,或許這就是樓蘭的魅力,也是考古人對樓蘭難以割舍的情懷。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|