最早的家譜記載王室貴族

家譜只是人們最常用的說法。在某種意義上講,家譜是人另一種意義上的“身份證”,一種證明自己家族歸屬的身份證明。根據(jù)記載族群的范圍與家譜屬性的不同,較常見的名稱還有宗譜、族譜、家乘、家牒等。廣義地來說,記載家族世系的文字都可以叫家譜。司馬遷在《史記》中,較為詳細地記錄了五帝的世系和夏、商、周三代王室的世系。對于這些世系的可靠性,尤其是夏商及以前各朝世系的可靠性,過去學術(shù)界是有懷疑的,而殷墟甲骨文的大量出土改變了學術(shù)界的懷疑,甲骨文的記載證實了《史記·殷本紀》中有關(guān)商王世系的記載是基本準確的。

然而,司馬遷能夠準確地記錄這些世系,顯然必須要有譜牒作為依據(jù),否則的話,生活在漢代的司馬遷很難對三代時期的世系做出準確的記載。從《史記》中對夏、商、周世系記載的完整性看,夏、商、周三代當初應該都有記載王室世系的家譜資料。中國現(xiàn)存最早的實物家譜便是刻在龜甲獸骨之上的商代甲骨文家譜,這也是世界上最古老、最原始的實物家譜。甲骨文主要記載的是商人占卜的情況,但其中也有一些記載著人物世系的內(nèi)容,這些記載了同一家族多代人名字的甲骨文就被稱為甲骨文家譜。根據(jù)對現(xiàn)有甲骨卜辭的研究,共有三件甲骨卜辭可以被認為是家譜。

商代晚期,又出現(xiàn)了一種新的實物家譜,這就是金文家譜。金文是鑄刻在青銅器上的銘文,因此所謂的金文家譜也就是鑄刻在青銅器上的家譜。周代以后,人們普遍在青銅禮器上鑄刻銘文以表達對祖先的崇敬,這些銘文一般先敘述祖先的名字及美德、功勛,然后是鑄器人的名字,涉及到家族世系的比較多,因此金文家譜屢見不鮮。

魏晉南北朝重視門第高下

魏晉南北朝時期是中國家譜發(fā)展的繁盛時期,在這一時期,家譜受到了廣泛的重視,在社會生活中扮演著極為重要的角色。當時從選官到婚姻,都要以家譜為憑,家譜的重要性可見一斑。魏晉南北朝時期家譜發(fā)展重要標志是國家設立譜局和譜官,專門從事譜牒編修和保管工作。國家設立官員與機構(gòu)管理譜牒,前代也是有的,例如秦漢時就設立宗正一職管理譜牒。但是,漢代的宗正只是負責管理皇族事務和掌修皇族的譜牒。劉備能夠從一個“織席販履小兒”搖身一變?yōu)榇鬂h皇叔,依靠的就是皇家譜牒的世系記載。然而,魏晉南北朝的譜局和譜官與前代相比有了很大的變化。譜局收藏的是百家之譜。按照規(guī)定,凡是百官族姓撰修了家譜的,都必須呈送譜局,譜局的譜官對私修家譜加以考核、審定,然后收藏在譜局中,成為官方承認的官籍,稱為薄狀。而百姓家中所藏的家譜則是私書,稱為譜系。

官籍與私書可以相互校檢,以確保家譜的可靠性。由于經(jīng)過官方審定的簿狀是選官的重要依據(jù),因此除了譜局收藏外,負責選官的機構(gòu)也都有收藏。家譜受到如此重視,與當時門閥士族勢力的發(fā)展是密切相關(guān)的。曹魏建立后,在選官制度上推行九品中正制,也就是將各地人物分為上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下九等,以備朝廷選拔官員之用。

由于評定人物等級的中正都是由各地世家大族的人擔任,結(jié)果原本應該以德、才為考核標準的評定,變成了以門第高下為評定標準,出現(xiàn)了“上品無寒門,下品無士族”的局面,加速了門閥士族勢力的形成。在編修家譜以維護門第的同時,士族對試圖偽造家譜以混入士族的行為也進行了堅決的打擊。當時一些庶族為了提高門第而不擇手段,最常用的方法就是偽造家譜、冒充士族。

梁武帝時,尚書令沈約在給皇帝的上書中曾經(jīng)提到,當時有錢人往往行賄以求變更譜牒,大概花一萬錢左右就可以修改譜牒。當然,這樣做要冒很大的風險,因為一旦被發(fā)現(xiàn),就要受到嚴懲,直至死刑。南齊時,王泰寶向當時的譜學名家賈淵行賄,買襲瑯琊王氏譜,企圖以篡改家譜的手段把自己的家族加入當時江左第一高門瑯琊王氏的家譜中,結(jié)果被瑯琊王氏成員、尚書令王晏告發(fā),賈淵被捕入獄,并差點被處死。

唐末門閥制度遭毀滅性打擊

唐朝是官修家譜最發(fā)達的王朝之一,政府設立專門機構(gòu)先后組織編修了數(shù)部大型譜牒著作,著名史學家鄭樵曾說:“譜系之學,莫盛于唐。”其實,唐代之所以多次編制官修譜牒,其原因也還是出于對門第的追逐。唐朝建立時,由于科舉制的實行,士族的政治特權(quán)已經(jīng)開始失去,但是士族依然享有很高的社會聲望,勢力猶存。唐朝的建立主要是依靠關(guān)隴士族的力量,但關(guān)隴士族的聲望門第遠不如山東士族,為了提高關(guān)隴士族的門第,貞觀五年(631年),唐太宗李世民命令高士廉等編撰《氏族志》。但當唐太宗翻開《氏族志》時,不由大為生氣,原來被列為第一等的仍是山東士族清河崔氏。修訂后的《氏族志》將出身關(guān)隴士族的皇族列為第一等,將外戚列為第二等,山東崔氏只得屈居第三了。

到了武則天統(tǒng)治時期,朝廷又下令編撰《姓氏錄》。提議編撰《姓氏錄》的是當時的宰相李義府,并得到了武則天的支持,原來李義府與武則天都是庶族,《氏族志》中沒有他們的家族。新修的《姓氏錄》將后族武姓列為第一等,其余的以官職高下為等級標準,規(guī)定凡五品以上的官員都可以升為士族,士兵以軍功升到五品的亦可入流。李義府通過《姓氏錄》如愿地使自己成為新士族,但過于寬松的標準使大批庶族都升為了士族,因此《姓氏錄》受到山東舊士族的抵制,他們根本不承認《姓氏錄》的權(quán)威性,嘲笑其為“勛格”,甚至以名列《姓氏錄》為恥。唐末五代時期,戰(zhàn)亂頻繁,門閥制度遭到毀滅性的打擊,大批舊士族成員被殺,所謂“天街踏遍公卿骨”,就是當時情況的真實寫照。在這一過程中,譜牒也遭到焚毀,蕩然無存。魏晉以來以維護門第為主要任務的官方譜學正式消亡了。

宋代創(chuàng)制私修家譜的范式

宋代的家譜是在一片廢墟上重新建立起來的。唐末五代的戰(zhàn)亂,使原來記載士族門第高下的譜牒都化為灰燼,而在戰(zhàn)亂中崛起的新貴往往因為自己原來的門第并不高,也不愿提及自己的先祖,重修譜牒。由于沒有譜牒的記錄,家族的世系開始變得模糊不清,人們對自己的父祖兄弟還能知道得清清楚楚,但是自己的祖先就不知道了,對家族中世系稍遠一點的親戚也有些分不清了,不知道相互間是什么關(guān)系。這種情況引起了有識之士的擔憂,于是編撰家譜又被重新提到議事日程上來。

宋代的時候,社會環(huán)境已經(jīng)有了很大的變化,社會上不再有士族與庶族的區(qū)分,官員的選拔也與門第沒有關(guān)系,不需要再查看譜牒,因此,宋代家譜的編撰宗旨與以前相比有了很大的變化。魏晉時期,編撰譜牒的主要目的是維護門第,由于門第與選官有直接的關(guān)系,因此政府也參與其事,官府組織編修譜牒。宋代修譜關(guān)注的重點在于“尊祖敬宗收族”,在于鼓吹“尊尊親親之道”的倫理道德教化功能。

由于與選官沒有關(guān)系,官府自然不再過問,因此宋代以后都是私人自行修譜。隨著家譜政治功能的消退,家譜逐漸從官府、從世家大族走向了普通百姓。宋代士大夫?qū)π滦藜易V表現(xiàn)出很高的積極性,許多著名的士大夫如范仲淹、歐陽修、王安石、司馬光、蘇洵、黃庭堅、文天祥等都曾親自主持家譜的纂修。歐陽修和蘇洵還創(chuàng)立了新的譜例,提出了家譜的編修原則和具體方法,他們創(chuàng)立的私家譜法,成為后世家譜典范,對私修家譜的繁榮起到了重要的作用。歐陽修和蘇洵新編的家譜,都采用了“小宗之法”,也就是以五世祖作為家族的始祖。之所以只記載五世,與隋唐以前的譜牒都已經(jīng)遭毀有關(guān),五世以上的世系,實際上已經(jīng)不大可能考訂清楚了。加之唐末五代時期社會動蕩,很少有家族能夠保持世代富貴,追溯過多很可能會遭遇到幾世貧賤的難堪局面,未免臉上無光。當然,也有的家族采用“大宗之法”,追溯數(shù)十代。

明清纂修家譜成家族大事

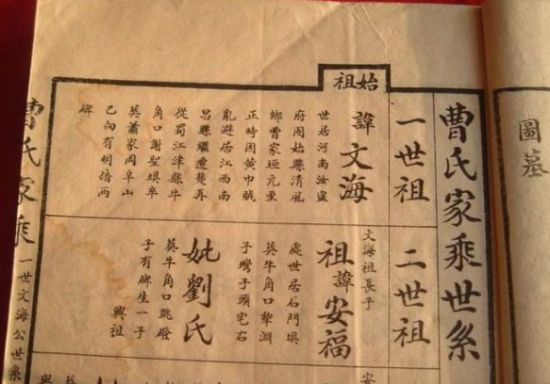

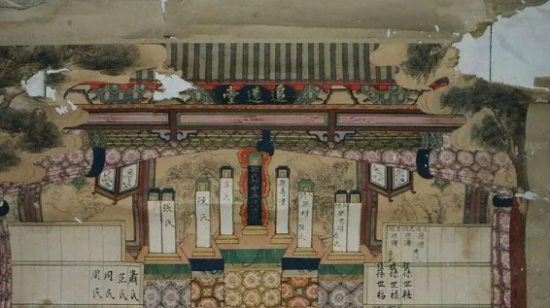

進入明清以后,統(tǒng)治者繼續(xù)積極鼓勵家譜的纂修,康熙、雍正都曾號召纂修家譜,地方官員也熱衷于勸說百姓編修家譜,這使得家譜數(shù)量大增,甚至達到了沒有無譜之族的程度,纂修家譜成為家族生活的頭等大事。清代不僅漢人修譜,滿人也對修譜十分積極。由于清政府規(guī)定滿人襲爵、出仕都要查驗家譜,因此滿人修譜的積極性甚至比漢人還要高。與宋代的家譜相比,明清時期的家譜體例更加完善,記事的范圍也更加廣泛,內(nèi)容更加豐富,更加注重倫理教化的功能。

家譜的內(nèi)容一般包括祖先名字、世系、事跡、官職、得姓源流、遷徙情況、祠堂墳墓、族規(guī)家訓、人物傳記、藝文著作等。隨著修譜的普及和人口的增加,明清時期家譜的規(guī)模越修越大,出現(xiàn)了“會千萬人于一家,統(tǒng)千百世于一人”的統(tǒng)譜,一部統(tǒng)譜往往匯集了十幾個省上百個支派的世系,蔚為壯觀。這種風氣一直延續(xù)到近代,其中1950年纂修的《吳氏大統(tǒng)宗譜》,奉太伯為一世祖,列入者竟達503支,計40冊,令人嘆為觀止。不過,如此大規(guī)模的統(tǒng)譜,其世系的可靠性往往難以確認。這種通譜聯(lián)宗的風氣,與當時修譜過程中喜好依附名人的做法有很大的關(guān)系。

與宋代家譜基本上都采用“小宗之法”不同,明清家譜大多采用“大宗之法”,追溯世系動輒幾十世,往往將歷史上的本姓將相名人一網(wǎng)打盡。由于人們常常以通譜、聯(lián)宗甚至冒認名門望族來提高自己的社會地位,有一些貧困的文人竟然專以偽造譜牒為職業(yè),他們事先將各姓在歷史上的著名人物都開列出名單,當有人要他們纂修家譜時,便根據(jù)需要將這些名人編入家譜。這種做法的流毒很廣,現(xiàn)在存世的明清家譜中,唐宋以前的世系中常常可以看到不少名人,許多就是這樣編造出來的。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|