唐朝時期,中國人開始用煎茶法飲茶。因為煎茶法的出現,飲茶之風方才盛極大江南北,“開元、天寶之間,稍稍有茶,至德、大歷遂多,建中以后盛矣”。中唐以后,茶已經進入民間,成為老百姓最喜聞樂見的飲料。

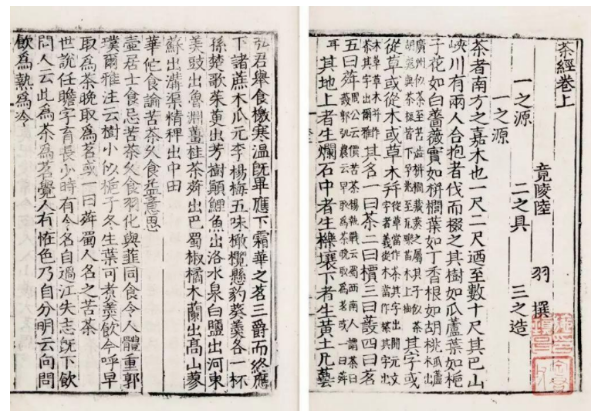

而茶葉命運的改變,要歸功于茶圣陸羽。“自從陸羽生人間,人間相事學春茶。”陸羽著有《茶經》三卷,對茶道論述詳盡。他提倡飲用以茶餅碾碎而成的末茶,茶末以米粒大小為宜。首先,煎茶前先烤茶,將餅茶用高溫“持以逼火”,并且經常翻動,“屢其翻正”,否則會“炎涼不均”,烤到餅茶呈“蝦蟆背”狀時為適度。烤好的茶要趁熱包好,以免香氣散失,至餅茶冷卻再研成細末。

與此同時,將鮮活山水放在茶釜中煮,當燒到水有“魚目”氣泡,“微有聲”,即“一沸”時,加適量的鹽調味,并除去浮在表面、狀似“黑云母”的水膜,否則“飲之則其味不正”。

接著繼續燒到水邊緣氣泡如“涌泉連珠”,即“二沸”時,先在釜中舀出一瓢水,再用竹筴在沸水中邊攪邊投入碾好的茶末。

如此燒到釜中的茶湯氣泡如“騰波鼓浪”,即“三沸”時,加進“二沸”時舀出的那瓢水,使沸騰暫時停止,以“育其華”,這樣茶湯才算煎好了,可以舀出飲用。

為什么說《茶經》的問世標志中國茶道的誕生?因為煎茶法使茶道中最早的藝術品飲得以形成。煎茶時,除了要注意“火候”,還要講究煎水煎到什么程度為宜的“湯候”。辨別湯候,一是看水沸時的沸泡多少和大小,二是聽水沸的聲響。

水既要煮沸,又不宜過老,否則會破壞上等泉水中含有的對人體有益的成分。用此等“老湯”泡茶,會使茶湯顏色不鮮明、味道不醇厚而有滯鈍之感。有的高級綠茶則更忌泡茶的水過燙,過燙會將細嫩茶芽泡熟,而破壞茶中的有益成分,不利于飲茶衛生。

而用水溫過低的水泡茶,失之過嫩,又會使茶葉中各種有效成分浸出不快、不完全,用此種“嫩湯”所泡的茶,味淡薄,湯色差。

陸羽還主張,飲茶要趁熱連飲,因為“重濁凝其下,精華浮其上”,茶一旦冷了,“則精英隨氣而竭,飲啜不消亦然矣”。另外,飲茶時舀出的第一碗茶湯為最好,稱為“雋永”,以后依次遞減,到第四、五碗以后,茶味就已經沒有了。《紅樓夢》里就講,“一杯為品,二杯即是解渴,三杯便是飲牛”。

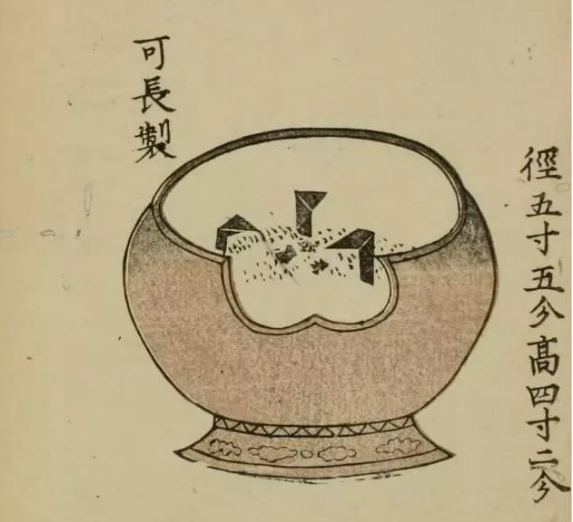

陸羽之后,煎茶法繼續被發揚光大,斐汶撰《茶述》,張又新撰《煎茶水記》,溫廷筠撰《采茶錄》,皎然、盧仝作茶歌,推波助瀾,使中國煎茶道日益成熟,茶藝具備了備器、選水、取火、候湯、習茶五大固定環節。如今,日本的煎茶道保留了中國煎茶道的精髓,并在此基礎上有所創新。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|