據(jù)說,中國茶的歷史從神農(nóng)時期就已經(jīng)開始,戰(zhàn)國時期的《爾雅》中,便有關(guān)于茶的記載,其《釋木》一篇,講到“槚,苦荼”,“荼”古音正是cha。

但是中國茶史真正的起源,到目前為止仍然眾說紛紜、爭議未定,大致說來,有先秦說、西漢說、三國說。

茶以文化面貌出現(xiàn),則是在兩晉北朝,最早喜好飲茶的多是文人雅士。

西漢時期,飲茶之風已逐漸興起,士人王褒在《僮約》中,就寫有“烹荼盡具”“武陽買荼”。同時代的馬王堆漢墓中,出土的一只竹笥在其標簽牌上寫有“槚笥”二字,正是一件盛茶葉的器具。西漢還將茶的產(chǎn)地縣命名為“荼陵”,即湖南的茶陵。

不過,秦漢時期,茶并非普通百姓的日常飲品,而是更多以其藥用效果出現(xiàn)在人們的病床旁。

東漢華佗的《食經(jīng)》中有“苦茶久食,益意思”之說,記錄了茶的醫(yī)學價值。這跟可口可樂有異曲同工之妙,可口可樂一開始也是作為治療頭痛的藥物出現(xiàn),后來才逐漸演變?yōu)轱嬃稀?/span>

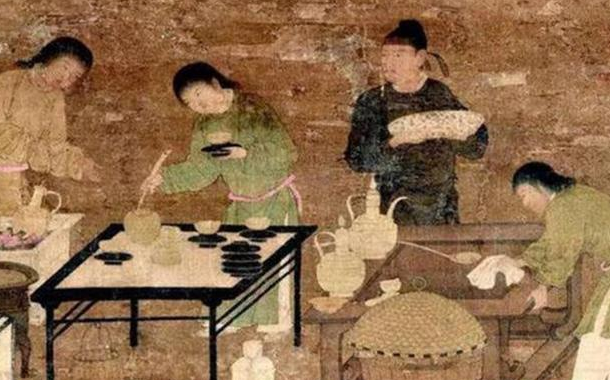

后來,民間出現(xiàn)了煎茶的雛形,即粥茶。根據(jù)三國時期魏國人張輯的《廣雅》記述,四川人采摘某種樹葉,將老葉子制成餅的形狀,再放上濃稠的米漿。飲用時先用米湯浸泡,再用無焰炭火炙烤,而使其烘干變紅,再搗成碎末放入瓷壺,注入沸水飲用。也有的再加入蔥姜、橘子,以調(diào)和苦澀味。

這種茶和我們現(xiàn)在喝的不一樣,它更像是一種胡辣湯之類的食物,喜歡喝的人會覺得味道相當酸爽,不喜歡喝的人便覺得難以下咽。唐代茶圣陸羽便吐槽這種“胡辣湯”:“用蔥、姜、棗、橘皮、茱萸、薄荷等煮之百沸,或揚令滑,或煮去沫,斯溝渠間棄水也!”

六朝時期,粥茶成為南方人的流行飲品,吳主孫皓常在宴會上以茶代酒,桓溫也曾用茶宴客標榜自己節(jié)儉。但是面對粥茶,北方來的客人實在是無法接受,都普遍飲用牛乳類飲料,并嘲諷茶為“酪奴”。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|