蠟染,是我國古老的少數民族民間傳統紡織印染手工藝。一塊方巾,一尺藍布;一筆一劃,一點一捺。或似湯湯瀑布泉,又似白煙花簇雪。藍底白畫,至簡之色,開出至繁之美。

關于苗族蠟染的起源,可追溯到2000多年前的秦漢時期。秦漢間已有染纈,六朝時開始流行,隋代宮廷特別喜愛這種手工藝品,并開始出現一些精美的特殊花樣。蠟染在唐代尤為盛行,技術也日趨成熟,分為兩類:單色染與復色染。然而自宋代以來,蠟染就開始衰退,但作為我國古老的少數民族民間傳統紡織印染手工藝傳承至今。2006年,苗族蠟染技藝被列入國家級非遺名錄。

經過歷史洗滌的蠟染作品,看似平凡,卻又在不經意間散發著詩意的鮮活,浪漫的色彩和手工藝的不斷創新經久不衰,魅力不減。

中國人對蠟染的傳承和喜愛,不限于某一個地區和民族。蠟染流行于苗族、布依族、瑤族等少數民族,主要分布于云貴川湘等少數民族聚居地區,貴州分布最為密集,又被稱為“蠟染之鄉”。

貴州的苗族蠟染有多種類型,因地理位置和支系信仰差異而形成各自的風格。這里就不得不提到織金型蠟染,其圖紋多取材于自然界的動植物、民間故事、龍紋等。蠟染圖案豐富、色調素雅、風格獨特,顯得樸實大方、清新悅目,應用于服裝和各種生活實用品。

藝術源于最樸實無華的生活,而最質樸的是最民族的,最單純的是最用心的。苗族人民將生活的細枝末節繪于白布上,一筆一劃道出生命的本質。蠟染中的圖紋隨心而做,傳統工藝世代相傳,具有獨特的民族藝術風格,賦予深邃的民族文化內涵。

對于這些精美又有趣的圖紋,你又了解多少呢?

貴州苗族蠟染中的龍顯得稚拙卻與自然和人更為親切,同樣也有著驅禍迎福,龍騰升達之意。

苗族蠟染中的鳥紋多為歡快生動的形象,苗族姑娘借此紋樣,寄托著對生活的美好憧憬與希冀。

銅鼓紋為貴州民間蠟染最為古老的紋樣,苗族人通過銅鼓紋,表達對先祖的緬懷,亦表現了對太陽的崇拜。

蝴蝶紋在苗族蠟染紋樣中比較常見,其中蘊含著美麗而神圣的傳說,以此表達對自然和祖先的熱愛與崇拜。

各少數民族中都對此紋路有不同解義,而在苗族文化里,螺旋紋同樣載負著對祖先的緬懷。

有說苗族人民在歷史的大遷徙中為了記錄遷徙途中的艱辛跋涉,便將路途中的花草印于衣物上,以志對故鄉的懷念。

有時一根彎曲的線條即代表山川河流,也可畫作房屋,星辰。而這種抽象化的表達方式可能表達出對故鄉河山的懷念和尊敬,已融入到每時每刻的生活中去。

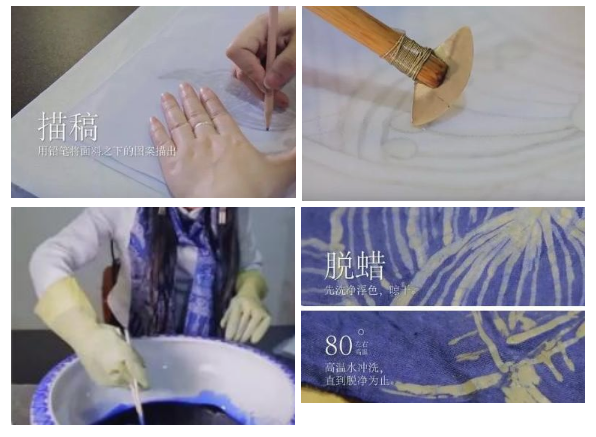

苗族蠟染工藝流程分為燒蠟、畫蠟、染布、蒸煮、漂洗等多個步驟,畫蠟是其中最具創造力的一步。不僅需要精湛的手藝,更需要豐富的想象力。最終留在布面上的圖紋,就取決于手里的銅刀在布面上留下的融化的蠟跡。傳統的蠟染叢植棉紡線織布,到種植板藍根發酵制作藍靛,再到畫蠟的顏料蜂蠟,都是大自然的產物,是苗族人民和自然相伴積累的智慧。

看似簡單的操作,但實際上使用蠟刀繪制圖案并不簡單,單單是保持蠟跡的均勻,就十分吃力,更不用說是我們所看的那些更為精細繁復的圖案了。心靈手巧的苗族女性,正是用這把彎彎的蠟刀,一筆一劃將心中最美的畫卷變成了身上的服裝,制作出一件件精美的手工藝品,無可替代。

在苗族文化中,每個女人都有義務傳承蠟染,每一位母親都會傳授蠟染技巧給自己的女兒。在我們去到的織金縣官寨鄉,有一位家喻戶曉的楊婆婆,我們在這里靜靜地聆聽著她的家庭與苗族蠟染的故事。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|