在新版《孟加拉國史》(第一卷)中,有一個章節介紹歷史古都毗訶羅普爾(現為孟什甘杰縣),其中公布了中國與孟加拉國聯合考古的發現和研究成果。毗訶羅普爾是孟加拉高僧、中孟文化交流先行者阿底峽的故鄉。在中孟兩國考古人員的共同努力下,阿底峽生活的歷史環境逐漸清晰。

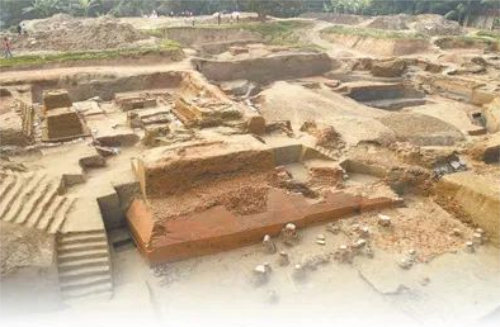

納提什瓦神殿遺址全景。圖片來自柴煥波

中孟友誼的一段佳話

孟加拉國位于南亞次大陸的東北部,是我國在南亞的友好鄰邦、“一帶一路”沿線的重要國家,與古老的“南方絲綢之路”有著不解之緣。中國和孟加拉國有著悠久的交往史,東晉時期的法顯、唐朝的玄奘等高僧都曾到訪過如今的孟加拉國。明代以后,兩國交流迎來高峰,中國對外交往的文獻中時常提及的“朋加剌”“榜葛剌”等,就是指今天的孟加拉地區。明政府還在孟加拉地區的吉大港設立官廠,成為鄭和船隊的基地。

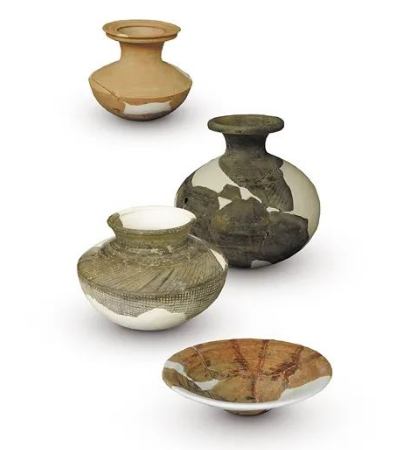

納提什瓦遺址出土陶器。圖片來自柴煥波

毗訶羅普爾古城位于首都達卡東南約34公里的孟什甘杰縣,處于恒河和賈木納河交匯之地,是旃陀羅、跋摩和犀那三個王朝的都城所在,也是佛教大師阿底峽的出生地。1040年,阿底峽以59歲高齡翻越雪山崇嶺,應邀前往西藏傳播佛學,圓寂后安葬在拉薩附近的聶塘寺。1978年,阿底峽的部分遺骨被迎奉回孟加拉國,現存放于首都達卡的法王寺內。2017年,作為中孟友好交流年的重要內容,阿底峽紀念堂在納提什瓦遺址附近正式竣工。阿底峽的故事,承載著中孟友誼的一段佳話。

阿底峽的藏族弟子那措·崔臣杰瓦曾這樣描寫師父的故鄉:“東方薩霍爾殊勝地,坐落一座大城鎮,名叫毗訶羅普爾,城中便是大王殿,宮殿輝煌寬又廣,人稱金色勝幢宮。”長期以來,毗訶羅普爾古城一帶經常出土佛教和印度教的石雕、磚雕、銘文、銅幣等珍貴文物,當地村民在開挖池塘和房屋地基時,也時常發現古代的磚墻和遺物。

2010年,孟加拉國發起了古城的考古工作,發現了密集的古磚,但受限于資金和技術,發掘一直未有大的進展。鑒于毗訶羅普爾與阿底峽以及中孟文明交流的淵源,孟方希望得到中國的援助。中國政府積極回應,這也成為中國與南亞次大陸國家間的首度考古協作。在中國駐孟大使館的精心安排下,從2014年至2019年,湖南省文物考古研究所團隊前后6次赴孟加拉國,對毗訶羅普爾古城內的納提什瓦遺址進行了大規模的考古發掘,發掘面積6000多平方米,取得了重大成果。

用雙手觸摸古老的時代

“恒河之沙第一鋤如何揮下去?怎么挖?”合作剛剛開始,中孟兩國考古團隊就發生了理念上的碰撞。孟加拉國考古學家主要采用歐洲普遍的發掘方法,強調按深度和平面位置記錄遺跡。而在中國,地層學經過長期的實踐,已經非常純熟,尤其是對于土遺址的地層判斷和遺跡處理具有很大優勢。我們很耐心地同孟方考古人員溝通,詳細講解中國方法的優勢,最終贏得了孟方團隊的支持。

納提什瓦遺址的第一期遺存是一座大乘佛教寺院,一組龐大的塔院和僧院的綜合體,其中塔院包括四座佛塔、帶有居住和儲藏功能的公共房屋、主干道和位于佛塔周圍的廣場;僧院位于寺院的邊緣,包括若干座僧舍和經多次修繕的食堂建筑、浴室和排水溝。一道曲折隔墻將塔院與僧院分隔開來,年代約在公元8至10世紀。

第二期遺存是一座“十字形中心神殿”,中心是八邊形的實心塔基,四面各對著一個柱廳,四個柱廳在平面上呈十字形,所以又被稱為“曼陀羅”建筑。這是金剛乘對于世界結構的想象,具體化為寺院建筑的形式,年代在公元10至12世紀。這個規模龐大、具有不同功能的佛教遺址,正好與文獻中的都城相匹配,一個湮沒已久的神秘古城,就這樣從文獻和傳說中走向公眾視野。

我漫步在空曠的遺址上,微風在狹窄的柱塔間穿梭,佛塔、墻基、道路、燈孔等呈現著古寺的真實形貌。

納提什瓦遺址所保存的兩個時期的建筑遺存,提供了南亞次大陸公元8至12世紀佛教建筑變遷的珍貴資料。遺址中出土了大量的陶器,具有明確的地層關系,初步建立了陶器年代學序列,填補了孟加拉國在該領域的空白。我們還從各個地層中發現了不少中國瓷片,年代跨度從唐宋到明清,有青瓷、白瓷、青花瓷等種類,生動呈現了中孟在漫長歷史長河中的密切往來。

這一考古發現在孟加拉國引起轟動,20多家媒體持續報道了這項考古發掘。新版《孟加拉國史》(第一卷)收錄了中孟考古隊撰寫的“毗訶羅普爾”章節,成為人文科學最前沿的成果;中英文考古報告《納提什瓦》一書也已在兩國同步發行。這個項目還獲得中國社科院2019年度國外考古新發現獎。

納提什瓦遺址的體量十分壯觀,具有強烈的視覺沖擊力和旅游開發潛力。目前,中孟相關部門正在積極籌劃考古遺址公園建設,以增進當地的民生福祉,這將成為中孟友誼的又一標志。

生命中的難忘經歷

孟加拉國大部分地區屬亞熱帶季風性氣候,濕熱多雨多蚊蟲,加之考古工地離城市遠,水電線路老化,經常停水停電。盡管考古隊員有長期野外考古的歷練,很能吃苦,但生活上還是遇到很多挑戰。

孟加拉國分旱季、雨季,野外考古只能在旱季進行。這段時間十分寶貴,考古工作者們除了吃飯、睡覺,其余時間都一心撲在工作上,每天野外工作時間超過10個小時。大家頂著炎熱的天氣,用長衣長褲“武裝”自己,避免因遭蚊蟲叮咬而感染登革熱。雨季來臨,我們便在又熱又潮的環境里進行室內整理。對于這樣艱苦的工作條件,大家從未有過怨言,每項計劃都能如期完成,這種工作精神也贏得了孟加拉國同行的尊敬。

每當我提著行李返回考古營地,我們的房間總是被打掃得一塵不染,此時,一股暖流涌起,如同回家。在工地上,與孟加拉國同事一一握手、擁抱,氣氛立即歡快起來,心思也會變得單純,這是職業考古人的幸福時刻。

素非教授是孟加拉國著名的考古學家,任聯合考古隊孟方領隊。每次出行,他總是為我準備一大袋當地音樂光盤,并用油性筆細心地標出曲名。我們一同欣賞那些動人的音樂,遇到泰戈爾作的曲子,素非教授都會特別提示我。

野外探訪途中,我們經常得到軍警的沿途護衛。素非教授說,你們在為人類工作,是我們國家的貴賓,應該受到這樣的保護。孟加拉國警官對中國人的友好發自內心,他們的專業素質和對我們生命安全的珍視,讓我永遠心存感激。

在孟加拉國工作了這么長時間,鄉村的陰晴雨晦、一鋤一鏟的枯燥工作、刻板日常中的靈光乍現,皆成為生命中的殊勝因緣。幾年來,我和我的孟加拉國同事們從陌生到熟悉,在工作中建立了深厚的情誼。納提什瓦這個小村,也成為我事業和人生的一部分。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|