在中國古代建筑史上,經歷了向高層空間發展的時期。迎來了高層建筑時代的驚艷時刻。舞臺上有房子叫亭子,也就是我們現在常說的高樓。《說文解字》也有解釋:亭,有屋也。高臺建筑是中國古代建筑的重要特色,也是中華民族漢文化中的經典。

商周以來,高臺建筑成為中國古代建筑的流行因素。其建造技術在漢代發展到一個新的高度。漢代的高層建筑非常流行。它不僅是彰顯漢朝威儀的重要建筑形式,也是凝結漢文化的歷史文化瑰寶。漢代高臺建筑的建造技術,并不遜色于漢代奇特的斗拱和榫卯。也展現了漢代大型建筑雄偉壯觀的“硬核技術”。

令人驚嘆的漢代高樓歷史。

早在商周時期,高層建筑就已經成為大型宮殿建筑的典型特征。再經過春秋戰國時期的不斷發展,迎來了漢代高樓林立的成熟繁榮階段。幸運的是,漢長安城遺址重現于世。以及隨葬的漢代墓葬建筑模型和壁畫的發現,使歷史文獻中的漢代高樓大廈以最真實的姿態展現在世人面前。

在漢代高臺建筑中,以長安城規模宏大、氣勢雄偉的建筑最為典型。當時,長安皇城內的未央宮、建章宮等宮殿,以及舉行祭祀活動的“明堂碧涌”,都是高臺建筑。當然,漢長安城外的其他郡縣也有高樓大廈。如崇安漢城遺址中的宮殿建筑群、廣東五華獅雄山漢代城市遺址等。此外,城堡中的漢代亭臺樓閣或碉樓、而大型墓葬“享堂”上的祭祀建筑,均采用高臺基座建筑的建造技術。

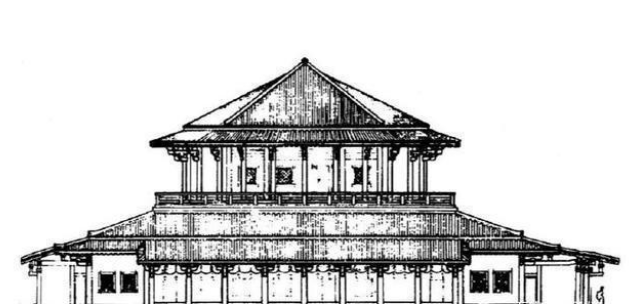

從目前的考古發現來看,漢代高臺建筑具有比較統一的形態。主要由多層和單層組成,整體框架造型依附在高高的夯土臺基上。漢代高層建筑蘊含著等級尊卑的時代觀念。因此它們具有特殊的建筑藝術和最高的技術要求。“高臺建筑”是漢代大型建筑的靈魂。展現了其瑰麗的魅力,技術要求高。

漢代高層建筑建造的“硬核技術”

“從土中造,把木放在土上”是漢代高層建筑的總體特征。這是由漢代高層建筑的建造技術決定的。中國古代建筑所用的材料大多是泥土和木頭的混合物,漢代的高臺建筑也是如此。夯土堆的混合建筑形式,土坯或磚墻、木結構成為漢代高層建筑的典型特征。并在施工過程中充分發揮了這一技術。

1.基礎設施建設的“加法”:以質量和規劃實現“高”

“高臺基”的建造是漢代高臺建筑建造的第一階段。也是確定臺基上木構建筑規模和形制的依據。從某種意義上說,從最初建設“高臺基地”的規劃中,我們可以看到未來建筑的大致輪廓。為此,漢代的臺基建設可謂“疲于奔命”。從最初的夯土臺基施工到整個建筑的各個施工環節的完成,無不彰顯著充滿智慧的創造精神。

漢代重視地基的建設,最初的夯土臺基決定了整體建筑的高度和氣勢。在選定高臺建筑的地點后,按照規劃的高臺建筑整體造型,在地面向下挖一個深約1-2米的坑。然后在坑上填土夯實,形成夯土臺基。李杰在《營造工法》中對夯土建筑技術的描述是:建設系統的基礎每平方一尺,用土兩盤三色堇,夾層用碎磚石也兩盤三色堇,每布土厚五寸,先打六杵,時間打了四杵,時間打了兩杵。漢代夯土臺基一般高出地面5—6米,為一些大型塔式宮殿建筑。高度可達11-12米左右。

漢代高臺基座不僅增加了建筑的整體高度,而且具有實用功能。這關系到建筑物的正常居住使用。在具有一定高度的夯土臺基上,按照原建筑設計,所需的房間和墻壁應逐層開挖。并對地下柱窩和排水排污管道設施進行開挖。另外,對于夯土臺基的缺點,需要用土坯進行修補。或在表面用磚加固和裝飾。這樣,高臺建筑才有了堅實穩定的“高度”。

2.夯壁壁柱施工中的“減法”:高層建筑的“骨架”施工

漢代高臺建筑的墻體和壁柱都是在整個夯土臺基上做“減法”而成。夯土臺基是高臺建筑的主體,建筑的房墻從夯土臺基的表面自上而下挖出,然后在挖出的夯土墻上設置壁柱。漢代高臺建筑的壁柱橫截面為方形,從三面嵌入夯土墻中。

夯土臺基是漢代高層建筑的主要承重結構。可以保證整體建筑的穩定性。用“減法”搭建起高樓的墻體和壁柱,猶如高樓的“骨架”。有效地促進了夯土建筑的完美融合,夯土平臺上的附屬建筑和木構件建筑,使其形成穩定的整體建筑結構。

3.木架的“宮殿”:大下小上的“向內”

夯土墻上的壁柱安放好后,就可以開始夯土平臺周圍木構架體系的施工,也是建筑中房屋部分木構架體系施工的核心。夯土層上房屋木構架體系的梁、柱應與夯土旁的壁柱相結合。墻體形成穩定的木構架,增強了高層建筑的整體性。

木構架是漢代高臺建筑的重要組成部分,是高臺基座上建筑的核心。從梁、柱、門窗到屋頂,木質結構盡顯其獨舞的優勢。這也是中國古代建筑的特點。相應地,榫卯、斗拱等木構件承托結構也被廣泛而靈活地運用于此。這一時期,高臺建筑逐漸使用鐵釘、銅建筑構件等金屬構件。

高層木構件承托結構,使漢代高層建筑在夯土臺基上成為一座“木構宮殿”,呈現出“下面大上面小”的整體形態特征。同時,不斷“向內”的高層建筑模式推動了漢代多層建筑的盛行。

4.高亭多層建筑

漢代不僅有氣勢恢宏、規模宏大的單層木構建筑,也有大量規模較大、相對較小的多層木結構建筑。在漢代墓葬中,較為常見的陶制建筑,即所謂的陶制“水榭”。最能展現漢代這種高臺建筑的建筑藝術。在漢代,這些閣樓大多是單開間的房子,四只腳站在“池”中。或支撐在地面上,亭臺樓閣巍然屹立,獨具魅力。

與漢代其他大型高層建筑類似,減少了漢代“閣樓”“水閣”木構架建筑對夯土的依賴,在建筑物的壁柱頭上有連續的垂直框架,內外柱之間的橫框和豎框形成縱橫連接的框架,并初步形成外槽空間。但漢代的“閣樓”、“水榭”還沒有完全脫離夯土臺基。也沒有形成獨立的框架體系,仍屬于高層建筑的范疇。

5.完美的建筑裝飾

漢代高層建筑整體追求氣勢的雄偉,對細部裝飾的完美也有要求。根據已知的考古發掘資料,漢代建筑的地面處理主要有三種方式:夯筑、方磚和油漆地板。在漢長安城的未央宮里,考古人員發現,地板上的方磚上雕刻著回紋、小方紋等幾何圖案。在桂工一號基地遺址內,在長安城2號樓,甚至還發現了原來的草泥地,應該就是所謂的“土蒙朱紅”的地面。

屋頂裝飾與地面處理一樣,是漢代高臺建筑的重要組成部分。漢代建筑中花紋豐富、造型獨特的陶瓦,往往成為高層建筑的重要裝飾藝術除了它們的實際功能之外。如蓮紋瓦當、鳳紋瓦當、夔龍紋瓦當等瓦當類型。都是漢代考古遺址中常用的高臺建筑瓦當樣式。此外,一些栩栩如生的動物雕塑也將用于漢代高臺建筑的裝飾。

漢代高臺建筑中的禮制文化與世俗觀念

高臺建筑在商周時期就已用于大型宮殿建筑的建造。流行于春秋戰國時期。西漢初期,國家剛剛恢復統一。建筑風格和技術基本沿襲秦代建筑。漢代高臺建筑的傳承,也是漢朝統治者有意以大規模的建設來顯示權威,體現輝煌。巍峨的氣勢。漢代流行高臺建筑,建在層層夯土臺基上,木架緊貼夯土臺基。整個建筑墻、柱、磚、瓦都蘊含著獨特的禮制文化和世俗文化理念。

中國古代建筑高臺建筑的思想,源于“天人合一”的觀念。高臺樓閣,美麗宮殿,為榮“,也是”帝以四海為家,不威不威“觀念的延伸。”.這也是漢代流行的高臺建筑受到統治者高度重視的原因之一。亭亭高聳的高樓,給人一種居高臨下的威嚴感,又有一種防御的意義。從某種角度來說,漢代高臺建筑是禮樂水平的一種體現。而它的主人往往有著特殊的身份和社會地位。

不僅如此,漢代高臺建筑還與當時流行的世俗信仰中的“神仙”有著一定的聯系。漢代高層建筑常作為祭祀活動的禮儀場所,并作為陵寢之上的祭堂。特別是在漢代統治者所舉行的“明堂辟雍”、“靈臺”、“包括漢代皇帝陵墓上的”享堂“。

高臺建筑在祭祀活動中不僅是禮制文化的反映,也是漢代靈魂信仰和神仙追求觀念的反映。似乎在漢代的社會觀念中,祭祀建筑越高,離天越近,離神越近。祭祀祈禱的效果才會有效。據《漢書·焦氏之夏》記載,它將被用作連接寺廟屋頂的平臺,其下將設祠堂招仙。”

漢代高臺建筑非常普及,已經具備了很高水平的高臺基座建造技術。唐宋時期高臺建筑技術的發展和創新產生了巨大的影響。高層建筑打破了常規住宅的狹小功能,成為漢代非常流行的一種建筑類型。它不僅反映了漢代的禮制文化,也包含了漢代神仙信仰和玄幻觀念的社會世俗思想。從最基礎的夯土臺基建設,到夯土墻的建造,夯土平臺上的壁柱和木架系統,我們可以清晰地感受到2000多年前中國古人在建筑行業的創造智慧。展現了中華民族幾千年來的創造精神。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|