書院建筑的地域性風(fēng)格,其實是一個困難的話題。真正對建筑有深入了解的人都知道,除了民居等特殊的建筑形式之外,一些文化性的公共建筑,至少在漢文化圈中,往往是共性壓倒個性,地域性特色其實并不明顯。

但是,我們同時發(fā)現(xiàn),在有些地方,書院建筑的地域風(fēng)格的確相當(dāng)明顯。比如徽州書院建筑、云貴書院建筑、西北書院建筑等,都表現(xiàn)出鮮明的地域風(fēng)格。

安徽歙縣雄村的竹山書院。該書院為曹景廷兄弟遵從父親曹堇飴遺命所建。書院的修建典型地反映了中國古代輕商重仕的觀念。

曹堇飴為兩淮八大鹽商之一,不僅富甲一方,而且有過奉命接駕康熙南巡的至高恩遇。但是,曹堇飴至死也沒能由商入仕,這成了他終生的遺憾。于是他就把讀書入仕的希望寄托在子孫身上。在彌留之際,他也不忘告誡兒子們:“當(dāng)在雄溪之畔建文昌閣,修書院。”

徽州書院建筑和其他地區(qū)的建筑最大的不同,在于它毫不掩飾地追求地方情調(diào)和鄉(xiāng)土風(fēng)格。很多地方的書院往往追求與普通建筑不同的高貴造型,講究“皇家”氣派,比如采用廡殿和歇山這類高級別的建筑符號和形式。但是,徽州的書院建筑相反。它所追求的,是書院與普通民居形式的高度融合。高大的馬頭墻、華麗的磚雕門罩、粉墻、黛瓦、冬瓜梁,這些普通民居中常見的符號,在徽州書院建筑中仍然經(jīng)常出現(xiàn)。

竹山書院議事廳,廳堂寬敞明亮,正壁書藍底金字對聯(lián)“竹解心虛,學(xué)然后知不足;山由簣進,為則必要其成”為乾隆朝名宦曹文埴所撰

書院選擇了宏村的最佳景點,前臨清波蕩漾的南湖,后對郁郁蒼蒼的雷崗山,真的是“南巒環(huán)幽境,湖波映秀色”,環(huán)境十分優(yōu)美。書院內(nèi)設(shè)花園和假山,并矗立著一株經(jīng)歷了百年滄桑的龍柏,既調(diào)節(jié)了書院的氣氛,又增添了書院的歷史感。

書院主體由志道堂、文昌閣、啟蒙閣、會文閣、望湖樓和祗園六大部分組成,這些建筑除了充分體現(xiàn)講學(xué)、祭祀和藏書三大主要功能之外,另外還考慮到了觀賞和娛樂的因素,比如回廊、望湖樓等。望湖樓集觀賞與休閑為一體,是一座壁立于湖邊、線條十分豐滿的弧形閣樓,卷棚屋頂,紅色的扇玻璃窗。站在樓內(nèi),可以近觀湖里游魚,也可以遠眺周圍美景,別有一番情趣。

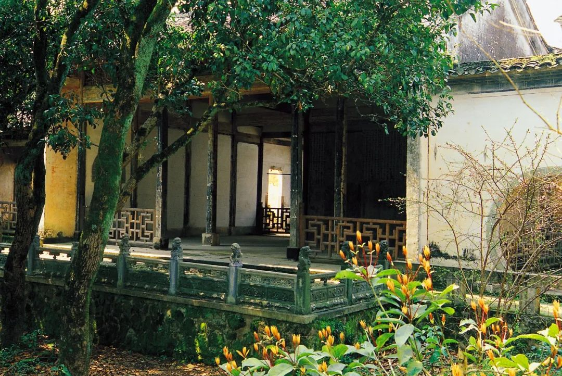

竹山書院中一小型古典園林,名“清曠軒”。當(dāng)時曹氏族約:“子弟中舉者可在庭中植桂一株”,故又名桂花廳

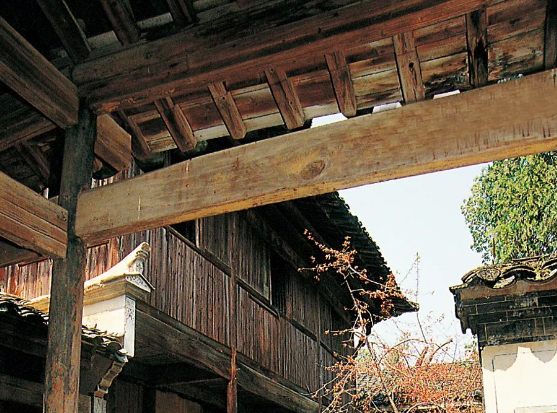

書院完全采用當(dāng)?shù)鼐用癯S玫碾p面坡屋頂形式,品字形封火山墻,圓形的門洞,矩形的窗洞,白色的石灰墻,青灰色瓦屋面;院內(nèi)有徽州民居中常見的斗形天井,穿斗式木構(gòu)架,粗獷、本色的額枋及雕刻精致的雀替和裙板。總體上說,風(fēng)格樸實、簡潔,意境卻相當(dāng)深遠。

安徽歙縣雄村的竹山書院,同樣是一座鄉(xiāng)村書院,而且同樣建于水濱——東臨漸江,已有兩百多年歷史(建于清乾隆年間)。書院規(guī)模并不算大,但布局靈活。同南湖書院一樣,它將建筑空間和林苑空間巧妙融合,在軒廊樓閣與自然景觀之間展開親密對話,非常富有田園情趣。與南湖書院略微不同的是,竹山書院的建筑似乎更加精致,接近于徽州富商巨賈的宅第風(fēng)格。

竹山書院的門樓,是我們在徽州大富人家常見的那種牌坊式門樓。高墻闊院,庭院深深,也是徽州大富人家府第的氣派。曲廊回復(fù),樓閣高聳,花木扶疏,使人懷疑進了江南園林。但是,建筑風(fēng)格是地地道道的徽州式:雕刻精細(xì)的門罩,端莊而大氣的石雕欄桿,白色、高大的疊落山墻,帶有敞亮天井的三合院,粗獷的冬瓜梁,簡潔而實用的美人靠,富有地方文化氣息的木雕、磚雕和石雕等。粗獷中見細(xì)膩,樸實中見富麗,這也許正是竹山書院與徽州建筑共享的審美境界。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|