史前時期,人類就已從鮮果、蜂蜜、植物中攝取糖分;后隨著谷物的廣泛種植,人類從中制取飴糖;當甘蔗進入人類食譜中時,穩定的制糖原料便固定下來。

研究表明,甘蔗中含有豐富的糖分、水分,以及對人體新陳代謝非常有益的各種維生素、脂肪、蛋白質、磷、鈣、鐵、天門冬素、天門冬氨酸、谷氨酸、絲氨酸、丙氨酸、纈氨酸、亮氨酸、正這氨酸、賴氨酸、羥丁氨酸、谷氨酰胺、脯氨酸、酪氨酸、胱氨酸、苯丙氨酸、γ-氨基丁酸等多種氨基酸,延胡索酸、琥珀酸、甘醇酸、蘋果酸、檸檬酸、草酸等物質,榨去汁的甘蔗渣中,含有對小鼠艾氏癌和肉瘤180有抑制作用的多糖類。

中國是世界上最早制糖的國家之一,西周《詩經·大雅》中有“周原膴膴,堇荼如飴”的詩句,意思是周朝土地十分肥美,連堇菜和苦苣也象飴糖一樣甜,也說明了遠在西周時就有產糖的記錄。

飴糖被認為是世界上最早制造出來的糖,屬淀粉糖,其歷史最為悠久,是一種以米(淀粉)和以麥芽經過糖化熬煮而成的糖,呈粘稠狀,俗稱麥芽糖,自西周創制以來,民間流傳普遍,廣泛食用。

西周至漢代的史書中都有飴糖食用、制作的記載,其中,北魏賈思勰所著的《齊民要術》(第89篇“餳”)記述最為詳盡。

書中對飴糖制作的方法、步驟、要點等都作了敘述,為后人長期沿用,將谷物用來釀酒造糖是人類的一大進步。

砂糖成為民生必需品,是在甘蔗、甜菜穩定成為制糖原料后,得以實現的。

甘蔗制糖最早見于記載的是公元前300年的印度《吠陀經》和中國《楚辭》,中國和印度也是世界上最早的植蔗國、兩大甘蔗制糖發源地。

在中國,最早記載甘蔗種植的是東周時代,公元前4世紀的戰國時期,已有對甘蔗初步加工的記載。

屈原的《楚辭·招魂》中有這樣的詩句:“胹鱉炮羔,有柘漿些”。這里的“柘”即是蔗,“柘漿”是從甘蔗中取得的汁,也證實了戰國時代,楚國已能對甘蔗進行原始加工。

西晉陳壽所著的《三國志·吳書·孫亮傳》中,有"亮使黃門以銀椀并蓋,就中藏吏取交州所獻甘蔗餳……"的記述。

交州在現今的廣東、廣西一帶,與楚國同處中國南方,是甘蔗制糖最早的地區。

甘蔗餳是一種液體糖,呈粘稠狀,是將甘蔗汁濃縮加工至較高濃度(粘稠),便于儲存食用,表明加工制糖的技術已提高一大步。

東漢張衡的《七辨》中,有“沙飴石蜜”之句,“沙飴”指制得的糖有微小的晶體,是砂糖的雛形。

六世紀時,陶弘景的《名醫別錄》中寫到:“蔗出江東為勝,盧陵也有好者,廣州一種數年生,皆大如竹,長丈余,取汁為沙糖,甚益人。”

書中描述了廣闊種蔗區域以及種蔗技術提高,砂糖已經制出,即將蔗汁濃縮至自然起晶,成為帶蜜的糖,比先前的甘蔗餳加工技術又提高一步。

經近千年的發展,至唐宋年間,形成了頗具規模的作坊式制糖業。

公元647年,唐太宗派人去印度學習熬糖法。

歐陽修、宋祁撰的《新唐書》中記載:“……貞觀二十一年,始遣使自通天子,獻波羅樹,樹類白楊。太宗遣使取熬糖法,即詔揚州諸蔗,柞沈如其劑,色味愈西域遠甚。”

制糖技術在中、印頻繁的文化、科技交流中得以互通。

公元674年,中國發明用滴漏法制取土白糖。

該法用一套漏斗形的陶器,配以瓦缸和其他小設施,將蔗汁熬至相當濃度后倒入瓦溜(漏斗形陶器)中,從上淋入黃泥漿,借助黃泥漿的吸附脫色制取土白糖。

白糖的出現,標志著制糖技術達到了一個新的高度,中國土法制糖沿用了千余年。

唐大歷年間(公元766-779年),四川遂寧一帶出現用甘蔗制取冰糖,為制糖業增添了獨特的產品。

唐宋制糖手工業昌盛,糖的品種和質量都達到相當高的水平,糖產品不僅銷售國內各地(包括臺灣等地區),還遠銷波斯、羅馬等地,促進了國際間的貿易往來。

臺灣氣候適宜于種植甘蔗,制糖業很快得到發展,并成為中國主要制糖基地之一。

八世紀中葉,中國制糖技術傳到日本;十三世紀左右,傳入爪哇,成為該島糖業的起源;十五至十六世紀,華僑將制糖法傳播至菲律賓、夏威夷等地。

公元1130年左右,北宋王灼撰寫中國第一部制糖專著──《糖霜譜》。

全書共分7篇,記述了中國制糖發展的歷史、甘蔗的種植方法、制糖的設備(包括壓榨及煮煉設備)、工藝過程、糖霜性味、用途、糖業經濟等。

公元1637年初,明代宋應星所著《天工開物》卷六(《甘嗜》)中,記述了種蔗、制糖的各種方法,比《糖霜譜》一書更系統、更詳盡。

書中記述的采用牛拉石轆(或木轆)多次壓榨取汁的方法(即壓榨法),民間一直沿用到20世紀;在蔗汁澄清方面,書中首次總結了石灰法澄清工藝,至今仍有傳承。

“甘嗜”中總結的具有系統性的壓榨取汁、石灰法澄清、濃縮煮糖等手工業制糖工藝,成為現代機械化制糖的工藝基礎。

建國后、特別是改革開放以來的建設,中國糖業獲得了巨大的發展,千年制糖工藝及理論得以傳承光大。

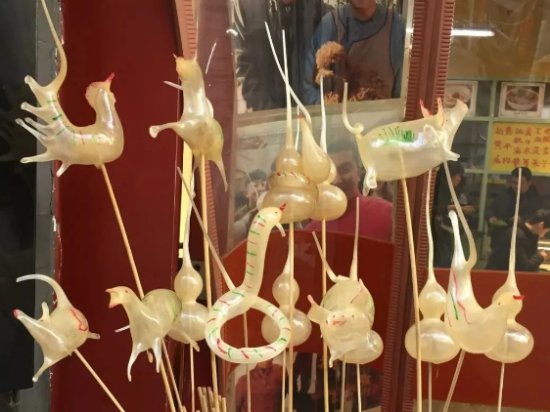

隨著糖的普及與穩定生產,各類糖的食品應運而生,甚至成為了民間藝術品,最常見的是大街小巷里的糖人手工藝。

糖人是由庶糖和麥芽糖調制而成原材料,加熱后制作出各種形狀、人物、動物、成畫的中國傳統手工技藝。

看似簡單的糖人制作,其中的關鍵是控制火候,過熱則太稀易變形,冷了又會太硬無法塑形。

多以勺形和鏟形的簡單工具制作便可,制作者邊加熱爐具,邊以糖料和工具制作成型,糖人顏色普遍是偏黃的,也有加入顏料或色素變成綠色或紅色的。

相傳,糖人是由神機妙算的大明宰相劉伯溫所發明,距今600多年的歷史了。

朱元璋為保皇位及江山永固,造“功臣閣”火燒功臣,劉伯溫僥幸逃脫,途中與賣糖老人調換服裝,從此隱姓埋名,天天挑著擔走街串巷。

劉伯溫把糖加熱變軟后制作各種形狀,成為新奇有趣的新事物,既可食用,亦可觀賞,大受民眾的喜愛。

劉伯溫將這門制糖人的手藝傳授出去,自此中國的街頭巷尾都有糖人擔子的身影和叫賣聲。

糖人制作工藝可分為:吹糖人、畫糖人和塑糖人三種。

吹糖人據說宋代時就有,關鍵技術在吹和捏的功夫上。

手藝人將飴糖加熱到適溫時,揪下一團,揉成圓球,用食指沾上少量淀粉壓一個深坑,收緊外口,快速拉出,拉到糖棒猶如細管時,折斷糖棒,立即用嘴吹氣造型。

畫糖人多流傳于四川各地,在石板上用糖漿畫出圖案。

石板多用光滑冰涼的大理石,用時在上面涂一層防粘的油。糖稀熬好后,用小勺舀起,在石板上澆出線條,組成圖案。

因糖稀在石板上很快就冷卻了,所以要一氣呵成,用小鏟刀將糖畫鏟起,粘上竹簽,稍候凝結即成。

塑糖人是用模具塑造,有羅漢、財神、壽星、獅子、寶塔等。

糖人雖小,看似毫不稀罕,卻蘊含著中國人的兒時記憶,以及千百年來祖先的智慧與勤勞技藝,承載和傳承著無數人珍貴而甜蜜的非遺味覺記憶。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|