“推杯換盞”是中國流傳很廣的一個成語,描寫的是酒宴上的熱鬧氣氛。大家喝得酣暢淋漓,互相敬酒,歡聲笑語氣氛融洽。

但“推杯換盞”這個成語可不止如此,它其實有兩層意思:第一層是屬于酒文化的,古人不僅指喝酒時的場景;更深的含義是達官貴人一般都不用杯子而用盞喝酒,升官之后就可以把杯子換掉改用盞了,所以此處借指某人升官發財,或者事業得志之后生活或者其他方面的條件得到很大好轉和改善。

后來,這個詞也衍生為:送盞和受盞之人都把對方視為好友知己,說明知己之間可以推心置腹的意思。

追追源頭,最早出現類似語境的,是在著名禁書《金瓶梅》的第十回,武松被發配之后,西門慶和他的女人們很嗨皮,把吳月娘,孟玉樓,潘金蓮喊在一起豪吃了一頓,酒席間就就出現了一個詞,叫做“傳杯弄盞”,也就是在這一次,李瓶兒猶抱琵琶半遮面的在書中出場了。

這一回的酒席場景描寫,對器具講的很細致,喝茶的甌,喝酒的碧玉杯,倒酒的壺,偏偏就沒說盞有多么高貴,這說明盞和杯,也就是一類的器皿而已。

《金瓶梅》成書于明代,而到了清代,在吳敬梓的小說《儒林外史》中,和這個詞異常接近的一個詞也反復出現過兩回,叫做“傳杯換盞”。

但是,這個酒杯怎么推?酒盞又怎么換?

主人端酒致詞時,講完客氣話后,會請客人共飲。一般情況下,客人是不能在這時候搶著出杯的,要留給主人向在坐的“貴客”表示敬意。

等把諸位的酒杯斟滿,主人端杯飲干,用空杯敬給主客,主客雙手接過,斟滿后飲空,又把主人的空杯還給主人,禮數為“回敬”。主人又把酒斟滿飲干,又依次敬給下一個客人。與此同時,在座的陪客這才可以出杯敬酒,也可用此辦法,把酒飲干,空杯敬給客人。

初步估算,主人要盡地主之誼,起碼要飲干2~8杯酒。好在黃酒的酒精度10-15°之間,適當掌握,不至于酒后失禮。

“推杯換盞”中的關鍵是把酒碗空著敬給客人。當然,主人有一杯敬在座的所有客人,這叫主人能玩“大和”,也只有主人有此權利,而且也只玩一次。要是裝著不懂規矩,一會兒又來一次“大和”,容易引起客人的不快和多心。

那么,怎么飲酒才不至于失禮,引起客人或主人的不快呢?

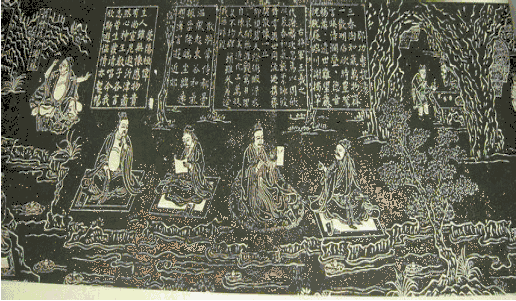

中國是禮儀之邦,禮儀最大的作用,就是“別尊卑”,最能體現這點的,就是賜酒和敬酒。

按照中國傳統禮儀,賜酒有三步——拜、祭、卒爵。長輩賜酒,晚輩得先站起來,從座位走出,先行禮——這叫拜;然后接過酒杯,回到座位,倒一點在地上——這叫“祭”,主要是祭祀大地,感謝皇天后土讓我們豐收;然后要一飲而盡——這叫“卒爵”,爵就是酒杯,就是你得喝干凈。晚輩先喝,長輩后喝,等長輩喝完了,再把杯子給侍者,然后才能坐下。

敬酒禮儀,用一句話概括:“長者未舉釂(jiao,四聲,可以替換為“杯”字),少者不敢飲”。這和現在差不多,晚輩敬酒,得先起身行禮,或者說祝酒詞,然后長者舉杯,長輩先喝,喝完了晚輩才能再喝。

另外,晚輩不能正對著長輩,得側著身子喝,表示尊重。并且陪長輩喝酒,也不能太多,最多喝三杯就要退避。因為古代禮儀規定“終日飲酒而不得醉”,就是說,喝酒不能喝太多、不能喝醉,飲酒要適量健康,這是尊卑之間的飲酒禮儀。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|