畫像磚墓也稱空心磚墓,因筑墓材料為燒制的空心大磚,且磚面印有畫像而得名。始見于戰國(公元前5世紀—前3世紀)晚期,流行于兩漢(公元前202年—220年),由燒制的印有紋飾的大型陶磚做建筑材料扣合而成。

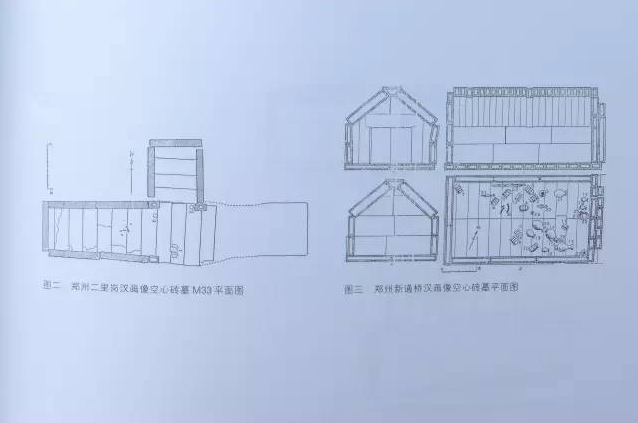

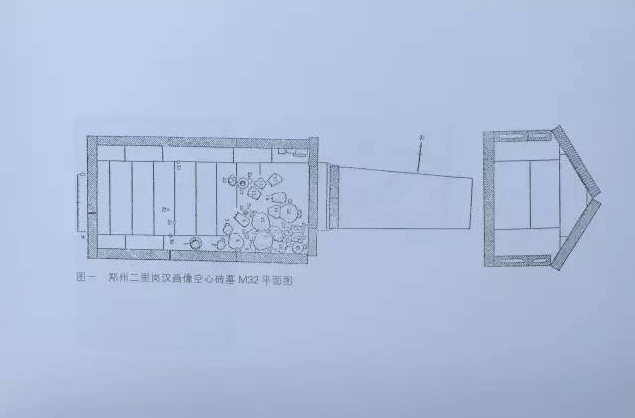

結構從簡單的板盒式逐漸過渡到柱梁式和多邊拱券式,構造從一般的搭疊發展到各種榫卯的接合,材料從單一的板材空心磚演變到多類型的空心磚,后來還結合使用了石材及小磚。在平面布置上,也從最初的單室擴展到較復雜的多室形式。

空心磚墓墓門(右)、墓室(左)

尤其是在磚表面模印各種幾何紋樣與內容豐富的畫像圖形,以及后來逐漸使用了涂以彩色并鏤空雕刻的裝飾形式,反映了它在建筑藝術上的成就與特色。

畫像磚墓一般為中下層社會所使用,分布也僅在中原、四川等幾個經濟社會富庶的地區所使用。鄭州地區在戰國兩漢時期城池林立,因此,市域內到處都能發現畫像磚墓,鄭州的畫像磚墓形制多樣,畫像多姿,在全國同類墓葬中獨具風采。

空心磚墓發掘現場

鄭州畫像磚墓最引人注目的是它的畫像磚制作及其內容。鄭州畫像磚由于在墓室結構中的不同用處而制作成各類形狀,除了墓門為各類異形磚外,一般為長方形空心大磚,規格為長1.3米,寬0.5米,厚0.15米。

在這些陶制大磚上有豐富多彩的畫像。磚上的畫像和紋飾,多是在磚坯未干前用小印模壓印出來的,技法上有:平面淺浮雕,使畫像凸出在磚的平面上,輪廓清晰,立體感較強;陰線刻,線條纖細而洗練;陰刻施陽線,用線簡單,圖案性強。

空心磚墓平面布局圖

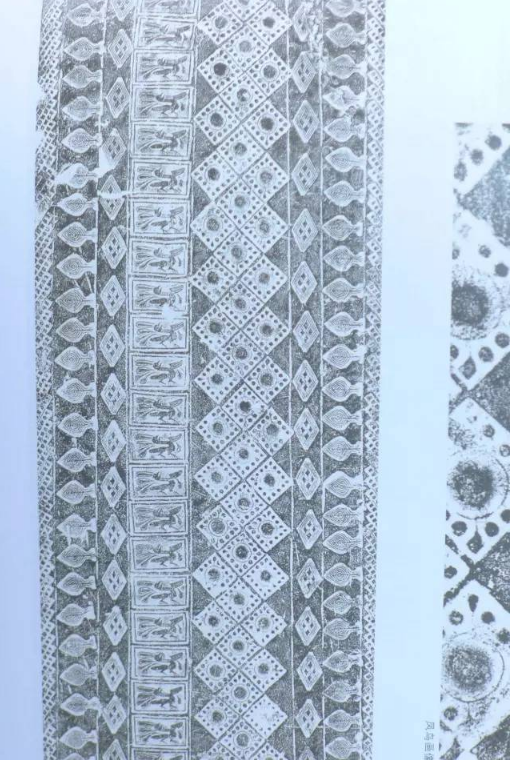

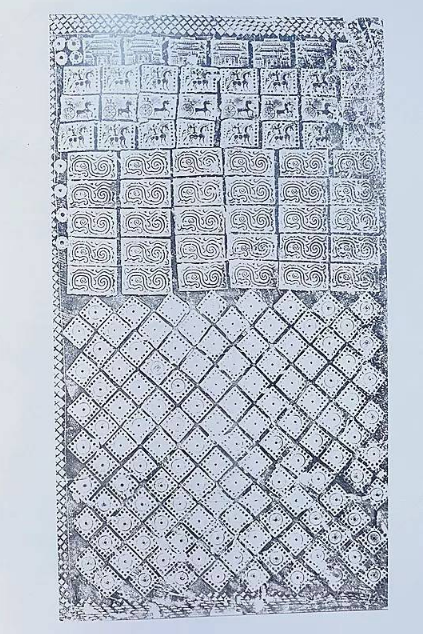

這些畫像均為一模一題的壓印方法,根據磚的部位需要,或連續,或交替,組合成大幅的裝飾圖案。構圖方法有混合式構圖法、裝飾式構圖法、主題式構圖法等。

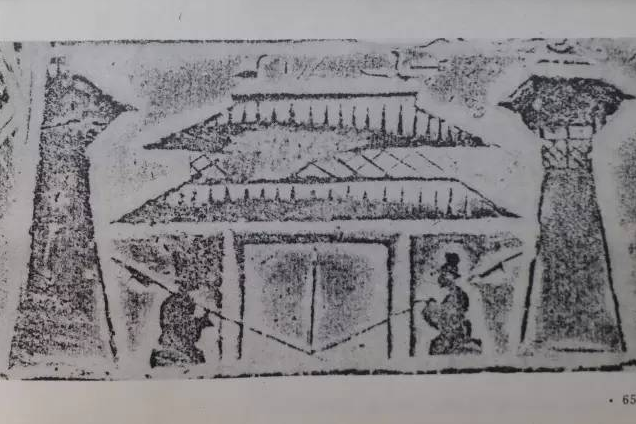

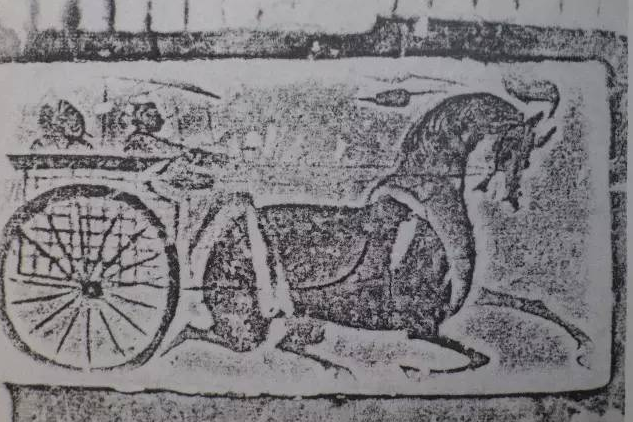

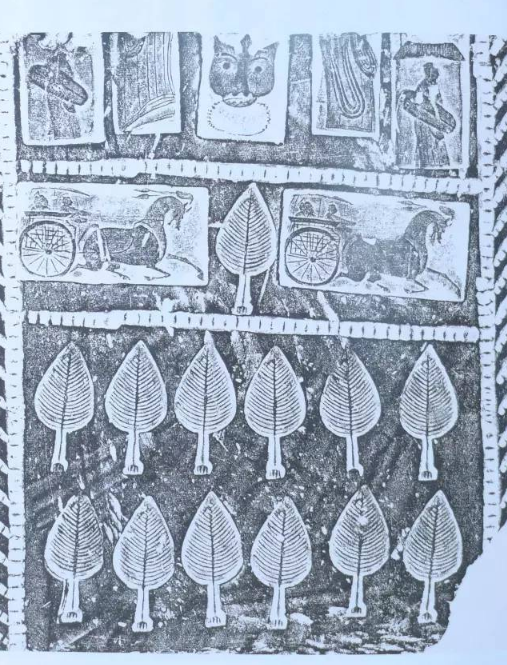

畫像磚上的畫像題材內容涉及很廣,有反映現實生活的,如官吏、車騎出行、狩獵、樂舞、斗雞、格斗等;有再現時代建筑的,如庭院、門闕、樓閣等;有記錄神話故事的,如羲和主日、西王母、東王公、九尾狐與三足烏、玉兔搗藥、后羿射日等;

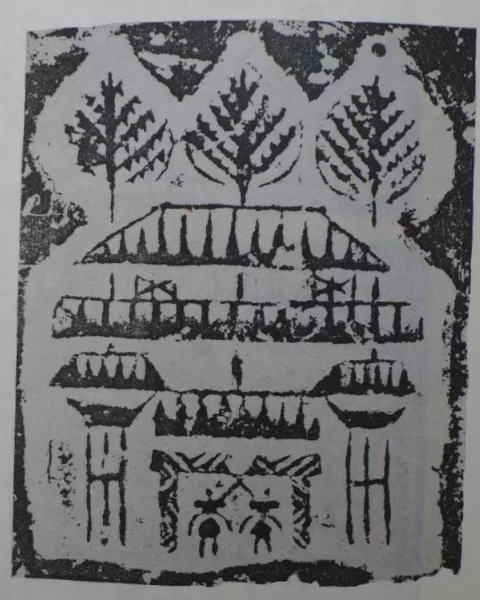

有鐫刻歷史故事的,如狗咬趙盾、孫子六博、孔子問童子等;有表現辟邪祥瑞方面的,如鋪首銜環、熊、白虎、龜、龍、鳳、鶴等;有屬于裝飾圖案的,如錢形百乳四方連續紋、四乳五銖錢紋、柿蒂紋與變形柿蒂云勾旋渦紋、柿蒂旋渦紋、變形蟲紋與乳釘紋、方形云朵紋、變形柿蒂云朵乳釘紋、山禽樹紋、菱形四字紋、變形山樹紋、雙禽套索紋等。

鄭州畫像磚具有獨特風格,一是小印模畫像,一畫一主題,內容簡單,畫像清晰,形態生動,具有濃郁的生活氣息。二是畫像題材廣泛,歷史、仙界、人間渾然一體,磅礴大氣。

三是畫面裝飾感強,在一面墻壁上,畫像的排列天然。有時內容上少有聯系,但是一幅幅自成主題的印模畫像卻鮮明突出,它們往往連續排列,形成龐大陣勢,給人印象強烈。

鄭州畫像磚漢畫雕做藝術,用線冼煉,剛健飄逸,不追求自然主義的真實美,而追求整體粗放的神似美;不捕捉笑容可掬的瞬間神似,而表現其力量、運動和氣勢;不拘泥于寫實或夸張,而主張夸張與寫實相結合。

在這些巧匠手下,奇妙構思,大膽想象,無拘無束,寫意夸張,使武士的臂、舞女的腰、奔馬的腿、鋪首的目,或粗或細,但表現力卻極其強烈,體現了漢代藝術雄渾大氣的風格。

鄭州出土畫像磚畫像拓片

門闕

闕門、鳳鳥、持戟門吏

軺車出行

雙騎出行

雙騎過闕

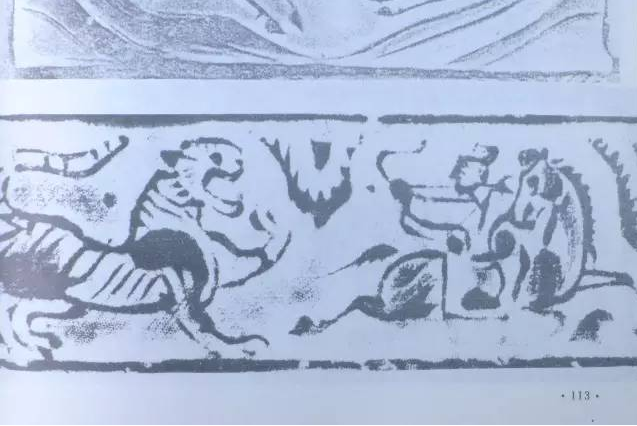

回馬射虎

騎射跑鹿

單騎回射

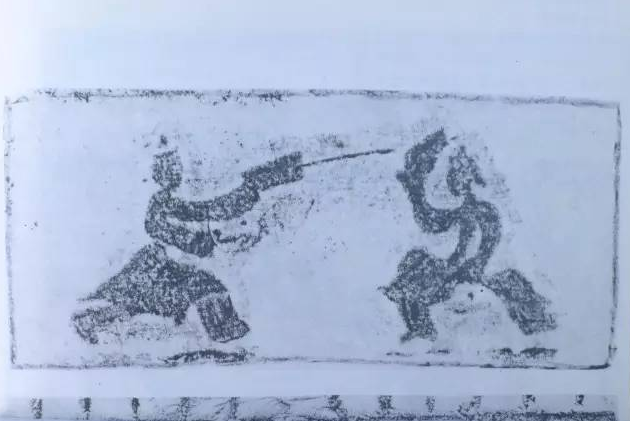

格斗

擊劍

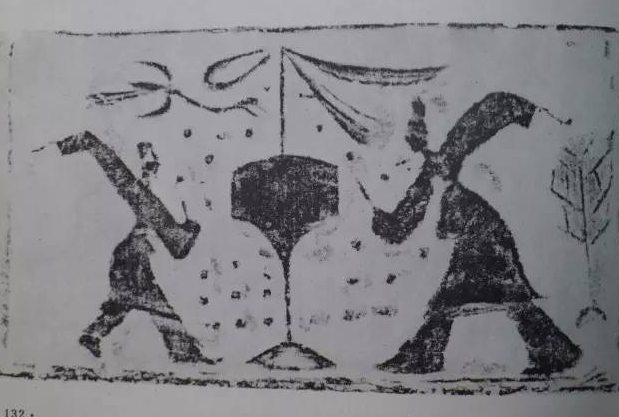

建鼓舞

翹袖折腰舞

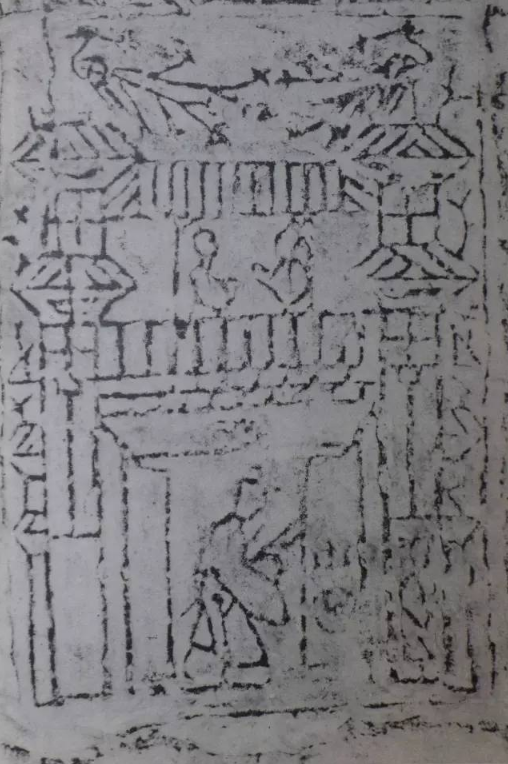

鳳闕、樓閣、祥瑞鳳鳥

宮闕、門吏、常青樹

樂舞、鋪首銜環磚

軺車出行、常青樹磚

鳳鳥與常青樹磚

樓閣、騎射、軺車出行畫像磚

鄭州畫像磚墓磚圖

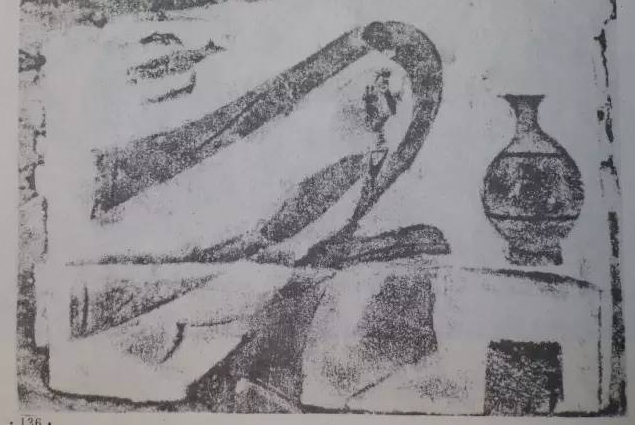

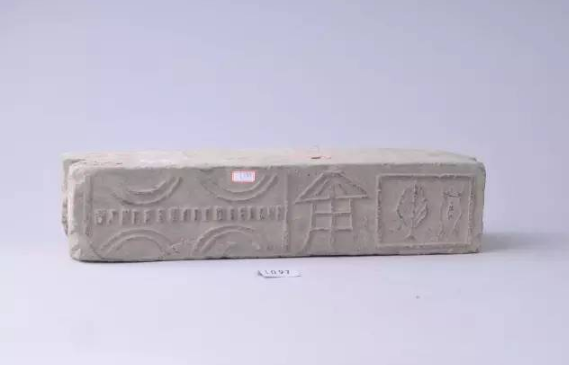

墓磚

空心磚

畫像空心磚

特制磚

異形磚

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|