鏡子對于古人來說具有特殊意義和用途。魏征去世之后,唐太宗李世民曾說:“以銅為鏡,可以正衣冠;以古為鏡,可以知興衰;以人為鏡,可以明得失。”可見鏡子不單是梳妝用具,也上升到了為人鏡鑒的人文意義。

魏征像

在西方的水銀玻璃鏡傳入之前,銅鏡是中國古人梳妝時映照面容的必備用具,古人通過調整銅錫鉛的比例,使銅鏡達到絲毫畢現的效果。為了防止鏡面被空氣氧化變的模糊不清,一方面需要鏡盒收貯保存,另一方面需要不時的用磨鏡藥擦拭、打磨。于是鏡臺、鏡架、鏡奩、鏡盒、鏡匣、鏡箱等裝置應運而生,磨鏡工這一手藝也流傳千年。這些裝備不僅能夠起到架設固定鏡面、存放梳妝用品的作用,更重要的是解放了女性雙手,使對鏡女子無須再手持銅鏡。也為擅繪才女描繪自畫像提供了物質條件。

一、照鏡圖

中國出土青銅質文物中,銅鏡所占的比例不小,從戰漢到明清,都有大量的出土。其中以漢六朝的會稽鏡、隋唐的花鳥鏡及特種工藝鏡、宋代的湖州鏡最為知名。與之相對應的,唐宋至明清時期,有關古人使用銅鏡的繪畫作品也層出不窮,還有部分的陶俑及銅鏡本身上也有銅鏡使用的場景出現。

《禮記》所言“婦德、婦言、婦容、婦功”,是傳統社會對女性提出的要求。其中“婦容”一條,不僅是“女為悅己者容”,更帶有禮教訓誡的意味。女性天生愛美,“當窗理云鬢對鏡貼花黃”是古代女性生活的日常,因此中國古代繪畫中女性照鏡圖所占比例很大。而男性照鏡的題材中多與古代帝王憂國憂民的情懷相關聯。

北宋 蘇漢臣《靚妝仕女圖》 波士頓美術館藏

此畫又名《仕女對鏡圖》,繪一正在梳妝打扮的仕女,其面部形象通過鏡面表現出來,仕女的神情嫻靜而略帶憂傷。又以零落的桃花,幾竿新竹以及水仙襯托出人物的心境。畫面清麗,用色柔美。

南宋 佚名《盥手觀花圖》天津博物館藏

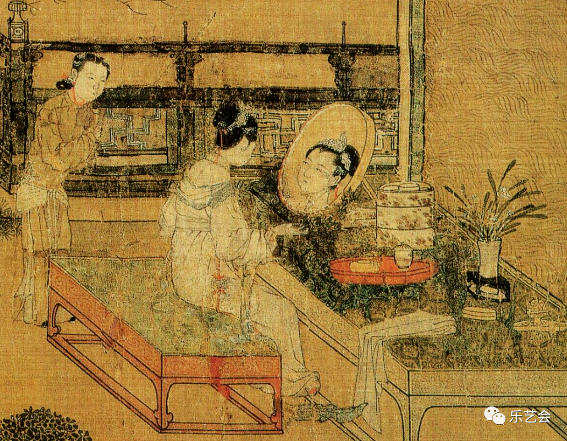

北宋 王詵(傳)《繡櫳曉鏡圖》臺北故宮博物院藏

畫面描繪一個晨妝已畢的婦人正對鏡沉思,抑或端祥自己,儀態端莊,表情略帶哀怨。一個侍女手捧茶盤,另一婦人正伸手去盤中取食盒。用筆細潤圓滑,敷色妍麗而又清秀。周圍的灌叢、桂樹皆以雙鉤填色法繪出。鏡子中的面容清晰可見。鏡架設計似椅子。邊上放著蓮葉蓋頭油缸及黑漆粉盒。

元(明)佚名《梅花仕女圖》臺北故宮博物館藏

梅花樹下,一名身形窈窕的美人,正手持銅鏡,專注地妝扮著自己。身側,并點綴了奇石和水仙花。全畫的情境,被塑造得無比恬靜而優雅。

美人額間所裝飾的梅花形「花鈿」,似乎是整張畫中最引人注目的焦點。唐代徐堅的《初學記》曾記載,南朝宋武帝(420-422在位)的女兒壽陽公主,某一日,在含章殿屋簷下休息假寐時,剛好有朵梅花掉落到她的額頭上。當公主醒來起身,這朵梅花居然還停留在額間。此情此景,被宮中的女眷們看見,均大表贊賞,甚至紛紛起而仿效,掀起一股「梅花妝」的流行風潮。本幅雖然舊標為元人(1279-1368)的作品,但從仕女形象,及衣紋線條的特質來推斷,應當是明代中期以后,受到杜菫(活動于1465-1509間)、唐寅(1470-1523)等人所影響的畫家所作。

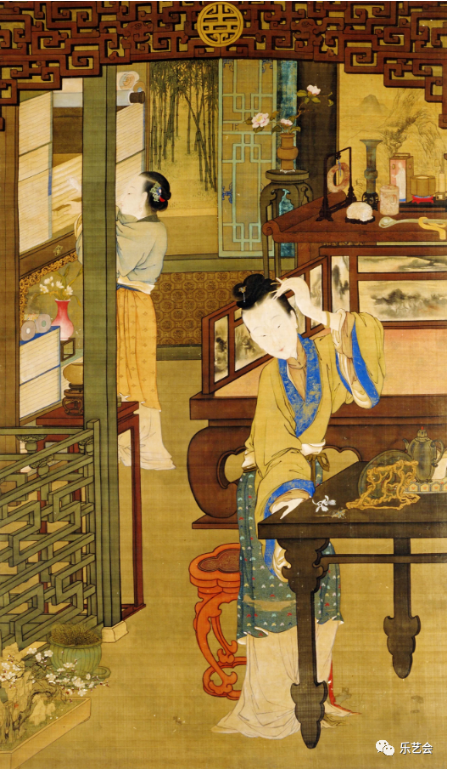

清 金廷標《仕女簪花圖》故宮博物院藏

圖中精致的家具、富麗的陳設所構筑出的典雅高貴的環境,表明此圖表現的是宮廷女子日常生活的景象。梳妝打扮是貴族婦女每日生活中的重要內容之一,對此,她們不敢有絲毫的怠慢。圖繪晨起的女子對鏡理妝的情景。她為了取得良好的照鏡角度,不禁起身而立,雙目注視著桌上的銅鏡,同時,左手緩緩地往云鬢上插玉簪。情節生動,人物舉止自然,顯示出作者細致入微的觀察力和準確傳神的藝術表現力。

清 佚名《玄宗鏡》圖

左題“唐玄宗嘗臨鏡默然不樂,左右曰:‘自韓休為相,陛下殊瘦于舊。何不逐去以自快樂?’玄宗嘆曰:‘吾須雖瘦,天下必肥。豈可愛一身而忘天下乎?’”

唐明皇嘗引鑒默然不樂,左右曰:自韓休入朝,陛下無一日歡。何自戚戚不逐去之?帝曰:吾雖瘠,天下肥矣!

二、憑鏡自畫

在我國古代畫家照鏡子自畫像早有記載,據唐代張彥遠《歷代名畫記》載,東晉王羲之曾畫有《臨鏡自寫真圖》,此畫今已不存,但透過文字記載,可見憑鏡自畫至少在東晉時候已經有了。唐代薛媛在《寫真寄外》詩中言:“欲下丹青筆,先拈寶鏡寒。”她繪制自畫像挽回丈夫之心的舉動,便是采取對鏡寫真的方式。元代趙孟頫的《自寫小像》,使用工筆畫法,刻畫細致入微。“千金畫史托鉛華,難寫春心半縷霞。”這是元代詩人朱德潤所作《對鏡寫真》中的詩句。對鏡寫真,是中國古代擅繪女子圖繪其自身容貌的最佳方式。清代金農在《自寫真題記》中寫道:“古來寫真……未有自為寫真者,惟《云笈七箋》所載,唐大中年間道士吳某引鏡濡毫,自寫其貌”。

宋代銅鏡中“憑鏡自繪”場景

女性對鏡寫真的形象還出現于北宋銀鏡奩奩蓋之上,奩蓋雖不大,卻精致地鏨刻出一所布置著芭蕉湖石的庭院。只見一名女性正在桌案上俯身圖繪,身旁有多位侍女陪伴,其中有名侍女手持一面巨大銅鏡。這名女子正對照著鏡中容貌執筆寫真,桌案上的自畫像已現雛形。

明佚名《千秋絕艷圖》(薛姬局部)中國國家博物館藏

明代畫家所繪《千秋絕艷圖》,描繪出薛媛對鏡寫真的形象。只見薛媛坐于書案之前,案上有鋪開的畫紙以及書籍筆墨等文房什物。案旁高幾上擺有一座鏡架,上立一面銅鏡。薛媛正側臉斜望向鏡子,一邊觀望容顏,一邊下筆圖繪。畫中的自畫像已初具規模,與自身容貌并無二致。在薛媛畫像的旁邊,還題寫著:“幾回欲下丹青筆,愁向妝臺寶鏡明。寫出素顏渾似舊,請君時把畫圖臨。”詩文明確指出女性若想要繪制自畫像,需得對鏡觀容才能下筆。

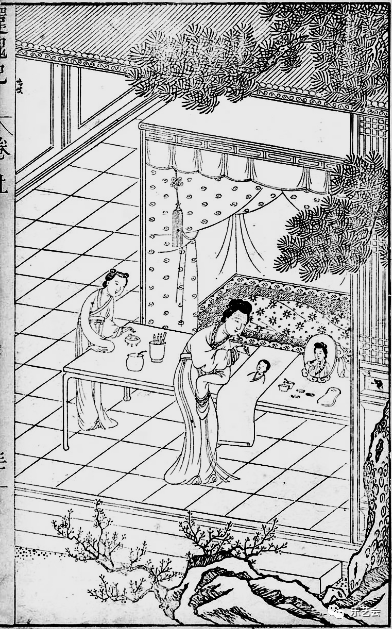

明《還魂記》“寫真”插圖明萬歷刊本

《牡丹亭》一書版畫插圖由徽派刻工黃鳴岐等人所作,其中細致地表現出杜麗娘在閨房中繪制自畫像的場景。只見床榻前設置了一面書案,案上擺放著筆墨紙硯等文房器用。桌案右上方架起一面銅鏡,鏡中映出了杜麗娘的面容。只見杜麗娘半倚桌前,正對著鏡中面容執筆描畫。在插圖中,我們可以看到三重杜麗娘影像,分別為執筆圖繪的杜麗娘、鏡中的杜麗娘、畫中的杜麗娘。這三重杜麗娘影像相互勾連、似真似幻,共同再現古代女性對鏡寫真、圖繪自畫像的場景。

三、磨鏡工

銅鏡由銅、錫、鉛合金鑄造而成,和空氣接觸日久,會變得黯淡無光,無法用以映照形影,古人很形象地稱之為“昏鏡”。這種情況需要重新磨拭鏡面才能讓銅鏡光可鑒人。《朱子語類》對此有很簡潔的表述:“鏡本明,被塵垢昏之,用磨擦之工,其明始現。”陸游以磨鏡須明的道理勸誡自己:“磨鏡要使明,拭幾要使凈。奈何視吾心,不若幾與鏡。垢污倘未除,秋毫即為病。吾曹亦圣徒,可不學顏孟。”磨鏡分兩種,一種是制鏡剛成時對鏡面進行開光處理。另一種是使用過后的日常維護保養。

負局先生,傳說中的背負磨鏡箱的磨鏡人。漢劉向《列仙傳·負局先生》:“負局先生者,不知何許人也。語似燕代間人,常負磨鏡局,徇吳市中,衒磨鏡一錢因磨之,輒問主人:‘得無有疾苦者?’輒出紫丸藥以與之。得者莫不愈,如此數十年。后大疫病,家至戶到,與藥,活者萬計,不取一錢,吳人乃知其真人也。”南朝江總《方鏡銘》便有:“價珍負局,影麗高堂。”唐代鮑溶《古鑒》詩:“古鑒含靈氣象和,蛟龍盤鼻護金波。隱山道士未曾識,負局先生不敢磨。”劉禹錫《磨鏡篇》也有:“流塵翳明鏡,歲久看如漆。門前負局人,為我一磨拂。”道士與磨鏡客二者身份重疊,以呂洞賓最為有名,《唐才子傳·呂巖》記載:“又嘗負局奩于市,為賈尚書淬古鏡,歸忽不見,留詩云:‘袖里青蛇凌白日,洞中仙果艷長春。須知物外餐霞客,不是塵中磨鏡人。’”說明八仙之一的呂洞賓也曾當過磨鏡人。

負局先生,出自明《列仙全傳》插圖

所謂的“局”,是一個類似博局棋盤的方形平板狀磨鏡承具。負局先生看似以磨鏡為業,實則是為患者送藥治病、懸壺濟世的仁醫,他是中國歷史上第一位留下姓名的磨鏡客。而“負局”也成了磨鏡客的代稱。

由高錫青銅鑄造而成的銅鏡還只是一個坯件,表面凹凸不平,無法直接用來照面,必須用磨鏡藥將鏡面處理至清晰可鑒的程度。宋代之前記載磨鏡藥的史料十分罕見,學者多認為僅見于《淮南子.修務訓》:“明鏡之始下型,矇然未見形容;及其粉以玄錫,摩以白旃,鬢眉微毫可得而察。”大意是說,剛從模子里鑄造出來的銅鏡表面很昏暗模糊,照不出身影容貌;需要使用玄錫涂抹,再用毛氈用力擦拭之后,人的頭發眉毛細微之處都能在鏡中清晰呈現。《呂氏春秋·達郁》中東漢高誘注亦有相似的說法:“鏡明見人之丑……而扢以玄錫,摩以白旃。”元陶宗儀《輟耕錄》記載“制作古銅器之法以水銀雜錫末,即今之磨鏡藥也”。

明朝宋應星在《天工開物》記載:“凡鑄鏡,模用灰沙,銅用錫和,開面成光,則水銀附體而成。”這些磨鏡所需的材料,鉛、錫、汞等等并不是尋常之物,但卻是道教煉丹法中最基本的原料。于是占有了原料的煉丹方士們,逐漸進入了磨鏡的市場。比如大約成書于南北朝的《上清明鑒要經》就記載:“昔有摩鏡道士,游行民間,賃為百姓摩鏡,鏡無大小,財費六七錢耳。不以他物摩也,唯以藥涂面拭之,而鏡光明不常有。”唐劉得仁《贈道人》:“長安城中無定業,賣丹磨鏡兩途貧。”可見磨鏡客也順便兜售丹藥,磨鏡藥制造頗費工夫,原材料只有道士方便獲取,鏡藥和煉丹可以是道士在修煉中同時獲取。

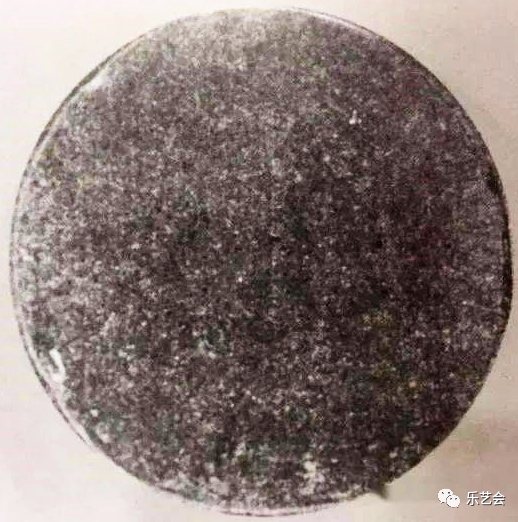

對于磨鏡,僅有研磨劑是不行的,必須要有一塊很平的基準平面,使鏡面與之相磨,才能使鏡面達到與基準平面一樣的平整、光滑。為了磨出正確鏡面的幾何形狀,必須預先準備好一塊與鏡面曲率半徑一致的磨盤。所有的研磨拋光操作都要在這方盤上進行,否則就不能保證鏡面的幾何形狀。四川彭山南宋留氏墓出土了一件磨鏡磚。此磚細泥灰陶,經加工呈圓形,直徑26、厚3厘米,磨面光滑平整,出土時磚的磨面上尚殘留有少許黑色粉末及水銀細粒,磚背面鑿有由外到里的三條方向相同的弧形斜面棱槽。這件考古實物正能夠和傳世繪畫中的圖像以及文獻記載互相對應。

四川彭山南宋留氏墓磨鏡磚(《南宋虞公著夫婦合葬墓》,《考古學報》1985年3期)

明代《多能鄙事》載有三個磨鏡藥配方,其中有一方用于打磨新鑄成型的銅鏡。此方所需材料有“白礬(六錢)、水銀(一錢)、白鐵(即錫,一錢)、鹿角灰(一錢)”。做法是“將白鐵為砂子,用水銀研如泥,淘洗白凈,入鹿角灰及礬,研極細始可用。如色青,再洗令白”。用錫作為研磨劑中的研磨粒,白礬、水銀作為研磨劑的材料,再加上一定量的鹿角灰調勻就是一副上好的研磨劑了。最后再使用光亮劑對鏡面進行拋光,“頂骨(燒灰)、白礬(枯)、銀母砂各等分,為細未和勻”,鏡面磨凈后,即以上方擦拭令其光亮,如此一次銅鏡至少可用半年之久。由此可知,磨鏡并不是一門輕松的手藝。每次辛苦勞動只能換來為時不長的佳效。加之磨鏡材料不便獲取,銅鏡養護便成為一項專門職業。他們被稱為“磨鏡客”或“磨鏡匠”。唐代筆記小說《云溪友議》記載:“有胡生者,家貧,少為磨鏡鍍釘之業,是皆以磨鏡、淬鏡、洗鏡為專業,沿街售藝以自給者也。”王維:“床前磨鏡客,樹下灌園人。”白居易《新磨鏡》:“衰容常晚櫛,秋鏡偶新磨。”

《夢粱錄》載有:“修磨刀剪、磨鏡,時時有盤街者,便可喚之。”他們手里拿著幾塊鐵片,好像拍板的模樣,沿街敲打著,婦女們聽見后,即可出來磨鏡,這叫做“驚閨”。明末清初的大詞家陳維崧曾經對“驚閨”作過非常細致的觀察,他有首《水龍吟》專寫此事:“瑯然者是何聲,因風飄入深閨底。蝶蜂引處,賣花聲亂,倍添嬌脆。驀地誰家,獸環小響,輕搖梔子。見一雙小玉,盤龍暗捧,和羞映,中門里。出匣一輪新水。要秋宵、涼蟬斗美。紅綿揩罷,撲將紫粉,洗他空翠。此際菱花,宛如月樣,佳人心喜。只晚妝攏鬢,無端忽憶,嫁時情事。”

在明代就流行著這樣的詩句:“云想衣裳花想容,寶鏡綽約映春風。難見廬山真面目,撥霧還賴老磨工。”

《明清風俗畫》之《磨鏡圖頁》69頁故宮博物院藏

清徐廷琨《春節磨鏡圖》大英博物館藏

半開的門上貼著“金日天官賜福來”“前門迎百福”,墻頭探出數枝初開的早梅,顯示出一派新春喜氣。面朝觀畫者的兩位女子應是家中的侍女,一位抱著孩子,另一位捧著圓鏡,女主人的身軀掩在門后,只露出側臉,但她的面容卻完整地呈現在鏡中,亦幻亦真。

磨鏡老人衣著襤褸、滿面笑容,正在木架上打磨一面圓鏡,旁邊放著裝有藥粉的瓶子,還有一個形如響板的東西,是將幾塊鐵片串在一起制成的,叫“驚閨”,用來招攬生意,“手持作聲,使閨閣知之”。

《磨鏡圖》,落款“聶氏隱娘,生而飛去,十四歸來,嫁磨鏡婿,庚子初夏毗陵聽濤外史李淦寫”。唐傳奇《聶隱娘》中的“磨鏡少年”在文本中的出現非常突兀:“忽值磨鏡少年及門,女曰‘此人可與我為夫’。白父,父不敢不從,遂嫁之。其夫但能淬鏡,余無他能。”

“余無他能”的磨鏡少年被聶隱娘點招為夫,這一情節在如今看來不可思議,但在當時看來卻合情合理,磨鏡本就是項稀缺的技藝,足夠令人心儀。

民國費丹旭繪《徐稚磨鏡圖》

東漢名士徐稚從事過磨鏡的行當。王勃的傳世名篇《滕王閣序》中有句“物華天寶,龍光射牛斗之墟;人杰地靈,徐孺下陳蕃之榻”,用的就是徐稚的典故。徐稚幼時家境貧窮,但他勤耕苦作,自食其力,偶爾還靠磨鏡的技藝過活。

磨鏡雖然是日常生活中常見的場景,但是儒釋道三教都把磨鏡比喻作修行的過程。修道如同磨鏡,鏡的制造與日常維護,與道家得道之前的勤修苦練和得道后的繼續修煉過程是一樣的。道教典籍《侍帝晨東華上佐司命楊君傳記》中,九華真妃有云:“眼者,身之鏡。耳者,體之牖。視多則鏡昏,聽眾則腑暗。妾有磨鏡之石,決腑之術,即能徹洞萬靈吵察絕響可乎?”佛經中以磨鏡比喻修行的例子也屢見不鮮,如《優破夷墮舍邇經》:“如人有鏡,鏡有垢,磨去其垢鏡即明”;《中阿含經·哺利多品持齋經第一》:“猶若如鏡,生垢不明,因石磨怪瑩,由人力治,便得明凈”;《佛說阿含正行經》之:“譬如人有鏡,不明不見形,磨去其垢,即自現形。”人在修煉的過程中,去除貪淫嗔恨愚癡,就如磨鏡去垢的過程。修行如同磨鏡,過程雖然辛苦,但是人的心鏡經磨瑩之后,得大智慧,如朗月當空,清醒自在。

四、結語

中國古代留下的有關銅鏡使用的繪畫或與銅鏡使用場景的相關文物,加上歷代文人墨客留下與銅鏡相關的詩詞,加上遺留下來的銅鏡實物,為我們穿越回古人的日常生活成為了可能。我們研究文物不能孤立、割裂進行研究,要全面、立體研究,把這些文物還原到它原來的生活場景中去。古人照鏡是日常,磨鏡也是日常,把這一生活上升到修行、觀自在的高度,是物質向精神的延伸。這個過程我們都會或多或少地經歷,讓我們在欣賞古代藝術品的過程當中,有所收獲,有所感悟。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|