夏日酷熱,不僅在習俗上頗多講究,在飲食上也別有風味。蘇州夏日的飲食以清淡為倡,忌食過多的油膩葷腥,《吳郡歲華紀麗》中記載:“三伏烈日炎蒸,易感痧暑,食宜淡泊,薄滋味,凡腥臊肥膩食品,咸屏除弗御。”一般而言,蘇州的男女老少在這個季節都會選擇“清齋素食,一月方復葷”,而少者也會選擇清齋素食二十四日。

在農歷六月二十三日的蘇州,當天是火神誕日,百姓們就會為火神而吃素一天,二十四日則為雷神誕日,城中信奉雷神的百姓多達十之八九,一到此日便會為之吃齋食素,就連城中屠戶也會為之罷市。更有甚者,一聽天空打雷,就算當日并非雷神誕日,也會吃齋食素,此謂“接雷素”。除此之外,二十四日還是二郎神誕日,信奉者也多會為之吃齋,二十五日又是雷部辛天君誕日,信奉者多于每月的辛日及初六日吃齋食素。

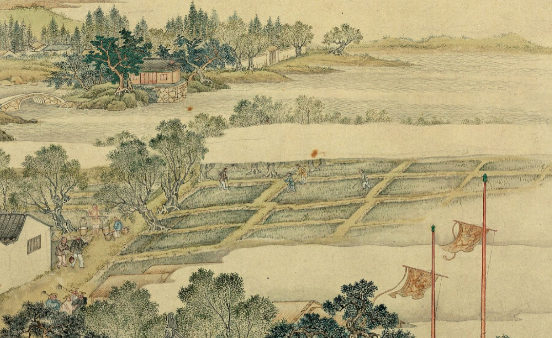

(清)徐揚《盛世滋生圖》局部 遼寧省博物館藏

但是吃素并沒有我們想象中的那么無味,也許是蘇州人為了配合這長達一個月的齋期,在當地就流傳著名為“麩豉瓜姜”的吃法,農家百姓先將蘱麩蒸熟,再“雜以小麥麩皮麫,并爛煮黃豆,合入盎中”,最后再將其放在烈日下曝曬,即可做好“麩豉”,麩豉做好之后,再加入切碎的王瓜、生瓜、嫩姜等物,浸潤多日,使之入味,再取出曝曬保存。麩豉瓜姜味甜而脆,配清淡米粥最為合適,深受農家人喜愛。

取代油膩葷腥等食物而大受蘇州百姓歡迎的則是西瓜與涼冰兩物。西瓜在清代的蘇州已經廣受歡迎,無論豪右還是布衣之家,于夏日都想品嘗一下清涼甘甜的西瓜,書中記載:“今吳中初伏始交,街坊擔賣西瓜,居人亦市為享先之用,并相饋遺,剖食去暑,鄉人小艇載販,往來呼喚,所在成市”,當時蘇松著名的西瓜包括長洲的筩瓜、昆山的金子瓜以及常熟的梅瓜等,這些品種的西瓜乃當時之良種,味甜質脆,為豪右之家消暑的首選。

(明)佚名《果籃圖》

在夏日的蘇州城里走街串巷的當然不僅僅只有販瓜小販,賣涼冰者的吆喝聲也不甘示弱。舊時蘇州的葑門外設有冰窖二十四座,對應著二十四節氣,隆冬時蘇州人會蓄水于池,待池水結冰就會鑿冰藏之于二十四座冰窖中,待酷暑襲來,就開窖取之。

書載:“盛夏取出,街坊擔賣,謂之賣涼冰”,一碗涼冰的價錢并不昂貴,但涼冰的到來無疑是消暑的利器。若你覺得光喝涼冰過于寡淡無味,你也可以“雜以楊梅桃李諸果品”,做一碗美味的水果涼冰,前述的西瓜再配上涼冰,簡直就是夏日里最為契合的邂逅。而涼冰的益處也不僅僅限于此,魚行也取涼冰以護海鮮,稱為“冰鮮”。奢侈一點的大戶人家更是購買巨冰,“琢疊成山,周圍席畔,供以磁盆”,在這樣精心的布置下就可以達到:“六月虛堂,涼生四座,頓令暑毒潛消也”的效果。

(明)佚名夏景貨郎圖故宮博物院藏(部分)

畫中貨郎所售既有涼冰又有瓜果,貨車豎起的一行小字為“上林佳菜玉壺冰水”

但是六月的酷暑并非完全沒有好處,烈日不僅可以拿來曝曬經書,還可以利用來做醬制品。《吳郡歲華紀麗》中詳細地記載了六月制醬的過程,和制作“麩豉瓜姜”的過程略為相似:

以麺和豆入甑,蒸熟窨之,曰庵醬黃,窨數日,麺豆作霉變色,取向炎日曝之,然后缸貯鹽水,擇上下火日,投醬黃于缸內,以合醬。書晴則曬之,使醬色濃厚,夜晴則露之,使醬味鮮美。

這樣的醬一定要挑連日烈日的時節制作,《風俗通》中說“雷鳴不作醬”,雨落時分做出來的醬不僅味道稍遜一籌,還食之有害。因此,夏日里做的醬并不一定要在夏日中品嘗,但可以肯定的是,當打開醬缸蓋子的那一刻,撲面而來的盡是夏天味道。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|