《北京城中軸線古建筑實測圖集》2日在北京故宮正式面世,它的整理出版實現了兩岸收藏同時代北京城中軸線實測圖的完美合璧。

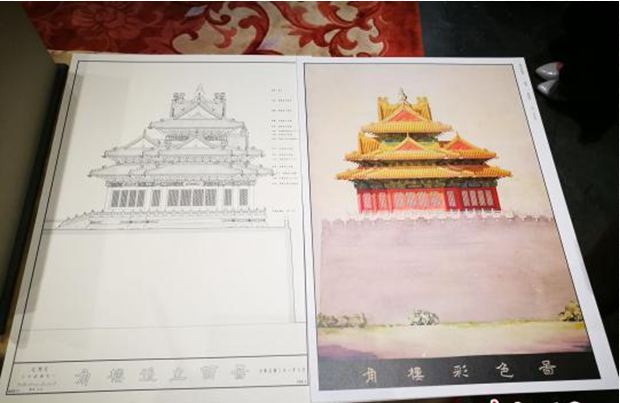

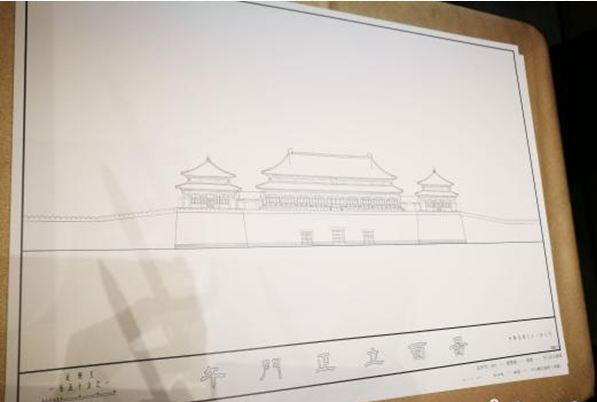

1941年,為預防北平古建筑遭日本侵華戰火焚毀,營造學社社長朱啟鈐謀劃,由建筑師張鎛主持,歷時四年繪制了北起鐘鼓樓、南至永定門的北京城中軸線主要古建筑實測圖,共測繪了115座古建筑合計704幅測繪圖。宮苑廣場有總平面、總立面和總剖面;單體建筑都有平面、立面、剖面和大樣圖;標注有詳細的尺寸和材料、做法。既有空間構成表達,也有總立面的渲染。全部數據均按不小于1/50的比例尺,用墨線或彩色渲染在60×42英寸的高級橡皮紙上,圖紙完整、數據精確、制圖精美,勘稱中國古建測繪圖范,對于研究中國古代城市布局、傳承建筑設計理念具有科學價值。

中國紫禁城學會會長晉宏逵介紹,這是20世紀40年代北京中軸線建筑空前規模的測繪活動,老北京最重要、最高大、構成北京城天際線的標志性建筑都在其中。

這批圖紙原藏于中國文化遺產研究院前身文整會,其中50幅遠赴臺灣展覽后滯留臺灣。上世紀60年代,中國政府將其中的紫禁城建筑355幅圖紙撥給故宮博物院收藏。此次整理過程中,還納入了清華大學珍藏的營造學社1940年代繪制的故宮古建筑測繪圖62張。

“這批圖紙真切反映了當時中國文物建筑研究與基礎工作所達到的水平。不僅營造學社繪制的故宮古建實測圖是首次正式出版,而且實現了兩岸收藏同時代北京城中軸線實測圖的完美合璧,在圖紙文獻整理出版上創造了一個范例。”故宮博物院院長單霽翔說。

晉宏逵透露,當年北京市要修繕在唐山地震中受損的鐘樓,那時條件不允許搭架子測量,正是用的這套圖集中的鐘樓圖,來做修繕設計的底圖。前幾年北京市復建永定門,這套圖也提供了關鍵數據。

同日,故宮研究院宣布新成立鐘表研究所、宮廷原狀研究所、故宮文物南遷研究所、世界文明古國研究所、影視研究所等5個研究所,同時宣布設立金磚研究室、簡牘研究室,是繼2015年大規模擴容以來的又一次學術領域、布局、體系的擴充、完善與調整。

單霽翔表示,故宮研究院這次機構擴容,彰顯了故宮學術工作向三個方面努力:一是繼續敞開胸懷辦學術事業。二是緊密結合國家戰略。三是立足于故宮事業發展的需要,站在時代學術傳媒發展的浪潮。讓文物回歸本位,讓歷史再現本源。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|