隨著互聯網的普及,大數據技術走向成熟,數字文化消費為博物館的發展帶來了新生力量。VR、AR、移動APP、網絡直播等新興的文化傳播形式逐漸應用到博物館的數字化傳播當中,使受眾得到了耳目一新的參觀體驗。個性化、即時性、泛在化的文化體驗感,可以更加有效地發揮博物館的教育、傳播等功能,也可以將文物的歷史、文化價值更好地加以彰顯。

數字技術與博物館的結合是時代發展的必然趨勢,數字技術的出現增強了博物館的信息傳播能力,對于博物館的建設是一種補充手段。相較于傳統博物館,數字博物館具有感官的交互性、豐富的傳播手段、拓展傳播渠道、滿足個性化需求等優勢。但是實體博物館并不會因此被取代,數字博物館的建設也離不開實體博物館。傳統的博物館傳播僅局限于在文化展示的空間當中,獲得有限的信息,而在數字技術所建構的虛擬空間當中,可以實現信息的有效延展,并將信息內容與人們身體的感知相融合。虛擬現實技術拓展了文物展示的空間,多元的呈現方式,讓“沉睡”的文物“活”起來,更加立體,豐富了人們的體驗感。

沉浸傳播集合了所有新舊媒介的形態,既有移動互聯網的內容,同時也包含了環境媒介的內容。在數字博物館的沉浸式文化傳播中,既有原來的文物展出形式,同時兼容了結合虛擬現實技術的新的布展形式,這些媒介內容共處于一個大的媒介空間當中。網絡虛擬博物館在構建虛擬空間,為受眾帶來沉浸式體驗。在增強博物館傳播交互性的同時,實質上是對傳統實體博物館展示空間的去魅,打破時空界限,幫助更多的普通民眾了解文化遺產。

故宮推出的高科技互動展“清明上河圖3.0”

數字化博物中的沉浸傳播是泛在的傳播,媒介嵌入了周圍的環境當中,無處不在,因此,環境與媒介互為彼此。在博物館的沉浸傳播網絡當中,人們被各種信息所包圍,在“無意識”中接收著各種信息,潛在地影響著人們的認知。沉浸傳播模式還是一個開放的系統,人們不再受到邊界的束縛,在這個系統中的一切人、事、物都是彼此相連的。

每個傳播節點既吸納著各種信息,同時也在不斷向外傳播,形成了無所不包的傳播。數字化博物館中,開放的傳播形態,使得人們能有選擇地獲得歷史時空中的信息,從而對于文物展品獲得更加深刻的認知。在這樣的信息網絡當中,無所謂中心與邊緣。每個人都是信息的接收者和創造者,人們在信息的獲取與創造中獲得沉浸感體驗。

數字化博物館沉浸傳播的信息呈現主要反映在信息的視覺形態方面。全景視頻、全景圖像、全程直播等形式,對于場景進行了全方位的展示。大量的沉浸式內容,動態地呈現在用戶的面前,直觀、鮮活而且囊括了眾多的細節。數字化博物館中的沉浸傳播是以受眾為主導的傳播形式,人們有選擇性地觀看傳播的內容,用戶也可以根據個人的意志參與到信息的生產當中。傳播媒介的屏幕作用也逐漸弱化,沉浸體驗主要來源于“無屏”傳播給用戶帶來的沉浸感。

動態畫面所營造的虛擬環境,使得用戶更容易參與到傳播的過程當中,并沉浸在沒有邊界的時空當中。數字化博物館的沉浸感是建立在個人、沉浸媒介以及環境共同作用下的虛擬與現實相結合的空間當中。在這個空間中,每一件展品代表著一個故事,故事圍繞著沉浸者展開。為了滿足受眾個性化的需求,圍繞著不同的受眾,博物館可以展開不同的敘事。擁有相似敘事路徑的用戶之間可以進行更加深入的交流,相互連接。

2021年潤尼爾與金華職業技術學院開發“數字化機械博物館”虛擬仿真實訓項目

數字化博物館中,數據終端無處不在。嵌入在場景中的傳感器可以根據人們的需求,精準植入人們所需的鏈接,點擊即可跳轉到另一個場景當中,實現從“遙在”傳播到泛在傳播的跨越。當媒介與受眾實現了融合,這種“沉浸”的感覺就會深入人心,真正實現現實與虛擬世界的交織。在數字化博物館中,數據收集、發送、反饋隨時進行,大大提升了人們的認知效率。

受眾在數字化博物館的參觀體驗中,同時也成為數字化博物館的一部分,成為傳播的介質。在沉浸式傳播中,人既是傳播的主體,同時也是傳播的內容。沉浸式傳播的特征決定了其“以人為中心”的傳播模式,轉變了以往傳播過程當中以信息為中心的傳播模式,受眾與媒介、受眾與環境融為一體。這種“沉浸式”的感覺,由內心生發,再通過媒介回歸到人們的心里,進而將自身與媒介融為一體。

數字化博物館中的沉浸傳播過程是一個“定位—傳播—反饋—再傳播”的螺旋上升的動態過程。沉浸式傳播當中信息的運動形式也強調了人的主體地位,信息為人們提供服務,提供人們所需的內容。在數字化博物館的沉浸傳播中,受眾成為了傳播的主體,媒介技術的發展使得人與人之間的聯結更加緊密,實現了無時無刻、無處不在的交互。

體驗是沉浸傳播不可缺少的重要環節,人們在傳播的過程當中也在體驗,人們沉浸在所處的場景當中,并積極與他人進行互動,形成了新的傳播形態。在泛在傳播當中,用戶成為了“沉浸人”,成為了傳播的偏向和依賴。沉浸人集傳播的多種維度于一體,因此對其體驗的形式以及體驗的感覺都產生了一定的影響。

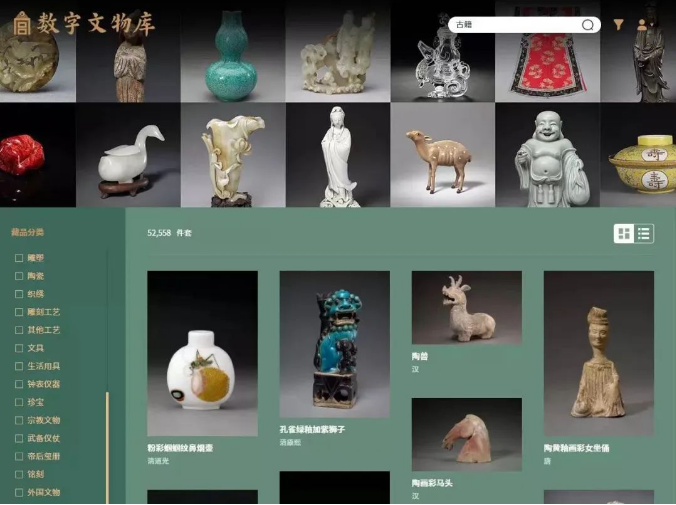

故宮博物院“數字文物庫”

沉浸式傳播對數字化博物館建設的啟示

1.優化交互設計,提升用戶體驗。

增強用戶的參觀瀏覽以及信息獲取的黏性簡單易掌握的瀏覽操作方式、操作的流暢度、界面的布局等都會影響用戶的體驗,進而影響受眾在博物館參觀中獲得的沉浸體驗。界面的設計還要考慮到受眾的個性化差異,通過深化互動體驗,為受眾帶來更為持久的影響。在數字博物館的虛擬空間中,受眾的行走、觸摸等體驗操作,都會直接影響受眾的體驗。在人機交互的過程中,當人們產生行走、旋轉等行為時,受技術條件的限制,會影響人們的正常瀏覽。

2.完善場景構建,實現智慧融合。

數字化博物館創造的虛擬場景可以對時空進行延伸,將信息與展品進行深度融合,增強傳播內容的可視性,連接了不同的空間,人們在任何地方都可以獲得來自另一空間的信息。高度的交互性,為人們注入了在場的體驗感,人們可以隨意“穿梭”于任意空間之間,實現泛在的傳播。數字博物館的沉浸媒介系統是一個萬物無時無處不相連的、基于大數據云計算的反饋控制系統,為人們提供優化的博物館信息服務。

3.訴諸感官體驗,傳播高質內容。

數字化博物館中,沉浸體驗主要來源于“無屏”傳播給用戶帶來的沉浸感,從多感官同時出發,使得用戶產生通感,獲得更加真實的體驗。新媒體技術的應用,完善博物館的敘事方式,將文物的信息以多樣化的方式呈現給受眾。全景視頻、全景圖像、全程直播等形式的應用,有助于場景的全方位展示。大量的沉浸式內容,動態地呈現在用戶面前,直觀、鮮活而且囊括了眾多的細節。沉浸式傳播中的信息通常是虛擬與現實的疊加,信息被數字化后相互交疊,并豐富了原有的敘事,信息以更加多元的形式被喚醒,并呈現在用戶面前,使文物的內涵和價值得到充分的彰顯。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|