當提起“中國藝術”時,連小朋友都能如數家珍:唐詩、宋詞、元曲、水墨畫、玉刻、木雕……

但在這其中,很少有“古建筑”的身影。

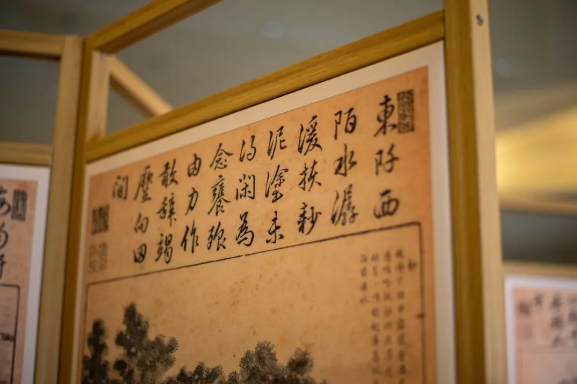

發展程度極高的文字傳統,使得千年來中國一直非常重視“被記錄下來的文明”。琴、棋、書、畫,無不得到精深研究。

而建筑,作為生活、祭拜的場所,很多時候僅僅被當做背景存在,極少引得文人注意。

因此,即使許多建筑技藝精湛、巧奪天工,營造之術也只是同其他手工業一起,屬于“匠作之事”,在近代以前的中國根本沒有機會發展成為一門學科。

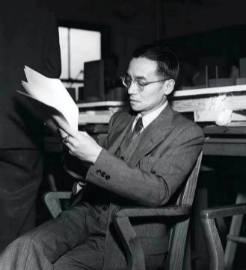

就連在上世紀三四十年代,建筑大師梁思成在全國各地考察期間,如果提出想看“古物”,地方知識分子或官員會對古老的廟宇視而不見,轉而帶他去看碑刻,僅僅因為“上面有字”。

梁思成(1902.4.20—1972.1.9)

被人們忽略的古建筑,隱藏了許多我們未曾深思的細節。

為什么中國古建筑大多用木頭搭建,而非石材?

為什么木結構建筑歷經千年,數次地震而不倒?

為什么榫卯結構隨處可見,即使冶鐵技術發展也依舊未拋棄榫卯傳統?

為什么說斗拱是中國古建筑的靈魂?

建筑是凝固的歷史,我們從中可以看到自己從何處來、身處何處、到何處去。

這其中,是千年來中國人民代代傳承的智慧。

但少有人知的是,在風雨交加的近代,中國建筑史成為日本、歐洲學者競相角逐的對象。

二十世紀初到三十年代,日本、歐洲的學者對紫禁城等中國古代建筑拍攝、測繪,進行持續調查,發表了不少學術著作。

在此時的中國建筑史研究中,沒有中國學術的位置。

日本人甚至斷言:中國已經不存在唐代的木結構建筑,如果要欣賞唐代木結構,那只能到日本奈良。

這也成為以梁思成為代表的營造學社,到全國各地考察古建筑的直接原因。

從二十世紀三十年代初開始,梁思成、林徽因等人,對全國15個省,近200多個縣的2000余處古建筑項目進行考察,終于奪回了中國在本國古建筑領域的話語權。

這些建筑,也成為中國古建筑史上的重要標本。

無論是近百年前,營造學社對古建筑的“重新發現”,還是千年前,營造現場的匠人智慧,古建筑對我們來說,都有著非同尋常的意義。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|