長城布局有什么講究?長城的總的布局,綿延萬里好像是一條線,然而它并不是一條孤立的線,而是一個防御網(wǎng)的體系。長城線上的每一個小據(jù)點都通過層層軍事與行政機構(gòu)和中央政權(quán)機構(gòu)相聯(lián)系。

各個朝代長城的防御系統(tǒng)的名稱有所不同,但其職能基本一樣。以明長城為例:長城的建筑與長城的軍事防御體系布局是相適應(yīng)的。

明朝的長城軍事防御體系為:第一,是中央政權(quán)的軍事機關(guān)兵部(或其他由皇帝設(shè)置的軍機部門)奉皇帝之命掌管長城沿線以及全國的軍事。第二,是在長城沿線所設(shè)的軍事管理區(qū)“鎮(zhèn)”。第三,有些鎮(zhèn)在總兵之下又按實際情況分設(shè)幾“路”防守(明朝初年所設(shè)“驛”與路相差不遠)。“第四,為關(guān)城和隘口,這是長城線上的重要據(jù)點。第五,是堡或小城。這是長城防線上的基本單位。第六,是煙墩或墩臺。也叫做烽火臺。第七,是敵臺或敵樓。是跨建在長城城墻上的臺子。上面可住人巡邏,眺望和打擊來犯的敵人。

長城有哪些構(gòu)造?

游覽長城,或者觀看長城的美照時,你有沒有仔細(xì)看過長城,都有哪些構(gòu)造?

1)長城城墻

城墻是長城的主要建筑工程,它翻山越嶺,穿沙漠、過草原、經(jīng)絕壁,宛如一條巨龍,飛騰在我國遼闊的大地上。萬里城墻把成百座雄關(guān)、隘口,成千上萬座敵臺、煙墩連成一氣,成為一項古代建筑工程史上的奇觀。

歷代長城的城墻建筑形式、建筑方法、建筑結(jié)構(gòu)都不完全相同。就是一個朝代的城墻也因地制宜,在建筑結(jié)構(gòu)和形式上各具特點。各地長城城墻的形式和結(jié)構(gòu)種類也很多。

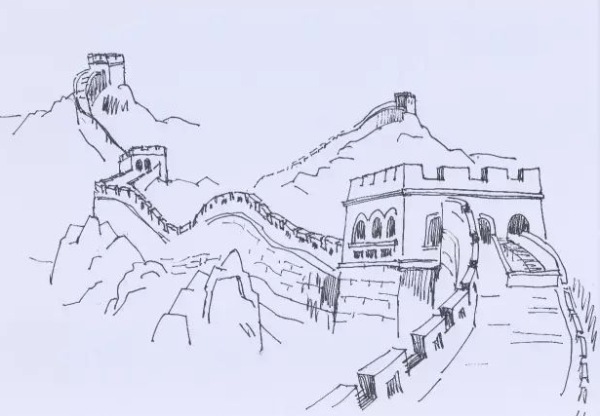

羅哲文手繪明長城

2)墻臺、敵臺

在長城城墻上,隔不多遠有一個突出墻外的臺子,叫做墻臺和敵臺。墻臺的臺面與城墻頂部高低差不多,只是凸出一部分于墻外,外側(cè)砌有垛口,這種突出城墻以外的墻臺(也叫馬面),在作戰(zhàn)功能上起很大的作用。

有了突出的墻臺若遇敵人登城就可從側(cè)面射擊,使登城者受到城上和左右兩方的射擊。這種墻臺是平時守城士卒巡邏放哨的地方。敵臺即是騎墻的墩臺,高出城墻之上,有兩層、三層的。守城士卒可居住在里面,并儲存武器、彈藥以抗擊來犯的敵人。

這種騎墻敵臺是明朝抗擊倭寇的名將戚繼光所創(chuàng)建。在他的一篇《練兵實紀(jì)》中對創(chuàng)建敵臺的經(jīng)過和修筑方法以及用途等都說得很清楚。他說先前的長城比較低薄,很容易傾圮。“間有磚石小臺與墻各峙,勢不相救。軍士暴立暑雨霜雪之下,無所借庇。

軍火器具如臨時起發(fā),則運送不前;如收貯墻上,則無可藏處;敵勢眾大,乘高四射,守卒難立。一堵攻潰,相望奔走。大勢突入,莫之能御。今建空心敵臺,盡將通人馬處堵塞。其制,高三四丈不等,周圍闊十二丈,有十七八丈不等者。凡沖處(即險要處)數(shù)十步或一百步一臺;緩處或百四五十步,或二百余步不等者為一臺。兩臺相應(yīng),左右相救,騎墻而立。”

《明史·戚繼光傳》上也說,自從嘉靖以來,長城雖然已經(jīng)修了,但是未建墩臺。繼光巡行塞上,議建敵臺。現(xiàn)在從山海關(guān)到居庸關(guān)這一帶的長城城墻上跨墻敵臺,即是從戚繼光開始,陸續(xù)修建的。

漢代長城烽火臺遺址(位于甘肅省敦煌市)

3)烽火臺

烽火臺是利用烽火、煙氣以傳遞軍情的建筑。如遇有敵情,白天燃煙,夜間放火。烽火臺的形式是一個獨立的高臺子,臺子上有守望房屋和燃煙放火的設(shè)備,臺子下面有士卒居住守衛(wèi)的房屋和羊馬圈、倉房等建筑。

烽火臺的位置大約有四種:一是在長城的兩側(cè),緊靠長城;二是在長城以外向遠處伸展的烽火臺;三是在長城以內(nèi)向王朝首都聯(lián)系的烽火臺;四是與相鄰的郡縣、關(guān)隘、軍事轄區(qū)“鎮(zhèn)”相聯(lián)系的烽火臺。大約每十里左右,選擇易于互相瞭望的高岡、丘阜之上建立。

漢朝的烽火臺在臺子上豎立一個高架子,上面掛著一個籠子,籠子內(nèi)裝著干柴枯草,如果發(fā)現(xiàn)敵人來犯,夜間放火叫做“烽”。在臺子上還堆放許多燃煙的柴草,白天燃煙,叫做“燧”,所以叫做烽燧。“烽燧”或“亭燧”的制度,除了文獻記載外,自從在敦煌、居延的烽燧遺址中發(fā)現(xiàn)漢簡之后,已經(jīng)比較清楚了。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|