中國塔有兩種分類方式,一是按性質分類:喇嘛塔(藏傳佛塔)、寶篋印塔、金剛寶座塔、“中國屠婆式”塔(無縫塔)多寶塔、文峰塔;二是按形制分類:樓閣式塔、密檐式塔、內部樓閣外部密檐式塔、造像塔、幢式塔、異形塔。

由于使用材料不同,古塔的建筑構造有著不同的結構方法。盡管建筑材料和修造方法不一樣。但是塔的幾個主要構造部分是基本相同的,如下簡要介紹。

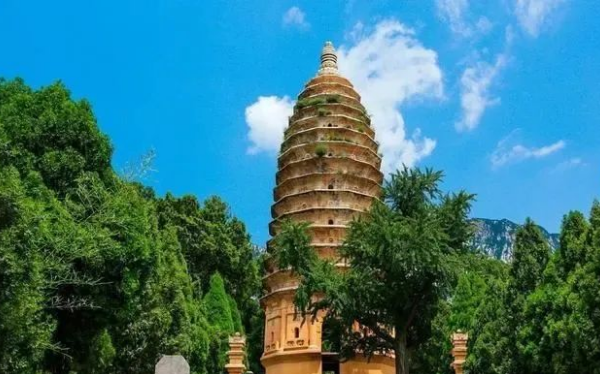

樓閣式塔

古塔主要構造都有哪幾部分?

一、地宮

塔的構造除了地面上的塔體之外,在地下還有一部分特殊構造——地宮,也稱為“龍宮”或“龍窟”。這一部分特殊的構造,是其他的宮殿、壇廟、樓閣等建筑所沒有的。為什么要有這一部分構造呢?這是因為塔是埋藏舍利的東西。據考察,在印度,舍利并不是深埋地下,只是藏于塔內。而傳到中國來之后,與中國傳統的深葬制度結合起來,便產生了地宮這一種形式。

凡是建塔,首先要在地下修建一個地宮,以埋藏舍利和陪葬器物。這與中國帝王陵寢的地宮相似。當然塔的地宮遠遠不如帝王陵寢的規模那樣大,陪葬的東西也少得多。塔的地宮內安放的東西主要是一個石函。石函內有層層的函匣相套,也有用石制或金銀、玉翠制作的小型棺槨。內中一層即為安放舍利之處。此外,在地宮內還陪葬有各種器物、經書、佛像等物。地宮的形式,是用磚石砌成的方形或六角形、八角形、圓形的地下室。地宮大都深埋地下,僅有個別半入地下或安置在塔內。

二、塔基

塔基是整個塔的下部基礎,覆蓋在地宮上。很多塔從塔內第一層正中即可探到地宮。早期的塔基一般都比較低矮,只有幾十厘米。

例如現存兩座唐以前的塔——北魏嵩岳寺塔和隋代歷城四門塔的塔基,都非常低矮,而且很簡單,均用素平磚石砌成。

有的塔基僅一二十厘米高,很不明顯,甚至年久殘缺。例如長安興教寺玄奘塔,就根本看不到塔基了,以致被誤認為塔從地出。

在唐代,有的塔為了使它更加高聳突出,在塔下又建了高大的基臺,例如西安唐代的小雁塔、大雁塔等。

亭閣式塔的塔基,在唐代也開始發展成高大的基座,例如山西安邑泛舟禪師塔、濟南歷城神通寺龍虎塔等。

北魏嵩岳寺塔

三、塔身

塔身是塔結構的主體。由于塔的建筑類型不同,塔身的形式也各異。各種不同類型的塔,就是按照塔身的形制來劃分的。

塔身內部的結構情況,主要有實心和中空兩種。實心塔的內部,有用磚石全部滿鋪滿砌的,也有用土夯實填滿的。縱或有些實心塔內也用木骨填入,以增加塔的整體聯接,或增強挑出部分的承載力量,但結構仍然比較簡單。現只將中空塔,即能登上的塔的內部結構,簡略敘述如下。

1、木樓層塔身

是木造樓閣式塔的結構形式。中國現存木塔實物,首推應縣木塔。

2、磚壁木樓層塔身

這種塔身的磚體,內部好像一個空筒,也稱空筒式塔身。早期的樓閣式或密檐式磚塔,大多是這種結構。

樓閣式磚石塔樓層,大都與門窗位置和外部塔檐的位置一致,例如西安大雁塔、杭州臨安功臣塔、蘇州羅漢院雙塔等。

密檐式塔的樓層,一般與門窗或外檐的位置并不一致,因為密檐式塔自一層以上,塔檐密接,相距已經不夠一個樓層的高度了,例如嵩岳寺塔、小雁塔、大理崇圣寺千尋塔等。

3、木中心柱塔身

早期的木塔,多用中心柱作為塔身的骨干。它的結構方法是以巨大木柱,自塔頂貫通全塔,直入地內。中國現存實物中,僅正定天寧寺木塔尚存這一種結構方式。

西安大雁塔

4、磚木混砌塔身

這種塔身,是從木結構塔,轉化為磚石塔的過程中的一種結構方式,即塔身用磚砌,塔檐、平座、欄桿等部分均為木結構。塔的砌壁內,也砌入木梁、木枋,并挑出角梁和塔檐。這種結構在宋塔中極為普遍,例如上海松江方塔、杭州六和塔、蘇州瑞光塔、北寺塔等等。

5、磚石塔心柱塔身

這種塔身的結構,是中國古代磚石結構發展到高峰時的產物。在塔的主體結構上,完全擺脫了以木材作為輔助構件的結構方法,塔身全部用磚砌造。

6、高臺塔身

金剛寶座塔,實際上就是把塔身砌成高大的臺子,從臺子的內部砌磚石梯子盤旋登上。北京碧云寺塔,呼和浩特慈燈寺金剛寶座塔,都是這種做法。

7、其他類型塔身

喇嘛塔的塔身是一個圓形覆缽。明清時期,在圓形塔肚子的正面,開始設置焰光門,形如小龕。此外還有以覆缽與樓閣結合的塔身。

四、塔剎

任何一個塔,在塔身上都要安設一個頂子。塔剎,作為塔的最為崇高的部分,冠表全塔,至為重要。

在建筑結構的作用上,塔剎也很重要,是作為收結頂蓋用的。木結構塔的塔頂,四角或是六角、八角以及圓形。各個屋面的椽子、望板、瓦隴,都集中到一點來了。

還有許多塔剎,本身就是一座小型的喇嘛塔,最典型的是河南安陽的天寧寺塔,在五層塔頂之上建了一個相當大的小型喇嘛塔。

塔剎本身也是一個小塔。它的結構也明顯地分為剎座、剎身、剎頂三部分,內用剎桿直貫串聯。有的剎基內也有象地宮的窟穴,作為埋藏舍利和其他經書、金銀玉石等器物之用。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|