據(jù)《金磚墁地》里記載,“金磚”起名原因有三:一為敲打有金石之聲;二為造價昂貴如金;三為京城所用。

整個紫禁城也只有品級尤其高的三大殿:太和殿、中和殿、保和殿才整體鋪設(shè)了金磚。

熱愛蘇州園林的你,一定時常在園林的亭廊水榭中見到這個“方方正正的大黑石塊”,比如說留園的濠濮亭,藝圃的乳魚亭中,桌子上就都擺了這么個方方正正的大黑石塊,它是啥?它就是鼎鼎大名的,御窯金磚!

在我國古代建筑中,磚、瓦、木頭是首當(dāng)其沖的三劍客。

磚用來立基、鋪地、砌墻,瓦用來覆蓋屋頂,木頭用來做結(jié)構(gòu)支撐,這其中,磚的重要性不言而喻。

早在戰(zhàn)國時期,我國就開始使用磚來砌造墓室,經(jīng)歷各朝代的發(fā)展演變,到了元代時,古人已經(jīng)開始房屋全部用磚砌墻,明代以后,磚墻成為普遍的建筑做法,于此同時,磚鋪地面,也成為主流的一種建筑做法,我們今天文章的主角金磚,便是明清皇宮的主要鋪地用磚,故宮里的每一塊金磚,都出自蘇州相城一代地區(qū)的御窯。

明朝,經(jīng)過香山幫工匠的推薦,蘇州的陸慕磚窯被工部看中,決定"始磚于蘇州,責(zé)其役于長洲窯戶六十三家",由于陸慕磚窯的成磚質(zhì)量優(yōu)良,博得了永樂皇帝的喜愛,賜名窯場為"御窯",從此開始專門為皇家燒磚。

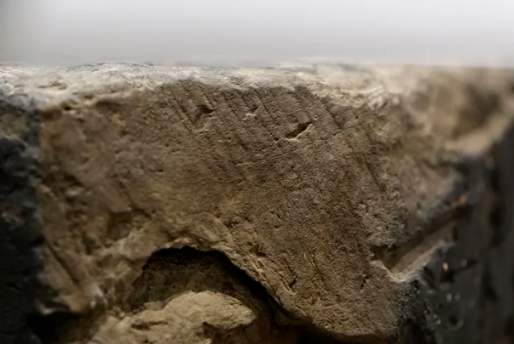

今天我們所謂的"金磚",是規(guī)格為二尺二、二尺、一尺七見方的大方磚的雅稱,金磚實際上就是一種高級精致的青磚。

作為明清時期皇家專用的建筑物料,其獨特的制作工藝也成為了“變土為金“工藝的巔峰

古籍《金磚墁地》曾解釋:"專為皇宮燒制的細(xì)料方磚,顆粒細(xì)膩,質(zhì)地密實,敲之作金石之聲,稱金磚”。

御窯金磚主要制造工序

得土煉泥(13道):

掘、運、曬、椎、舂、磨、篩、澄、濾、晾、晞、勒、踏。

制坯晾坯(8道):

揉、擦、碾、槌、翻、筑、遮、晾。

焙燒洇水(7道):

裝窯、穅草薰、片柴燒、棵柴燒、枝柴燒、洇水、出窯。

我國的磚瓦燒制技術(shù),早在宋代就已經(jīng)相當(dāng)成熟,金磚能夠從中脫穎而出,成為御磚,這正是因為金磚制作的精細(xì)程度和燒成周期遠(yuǎn)超普通青磚。

練泥、制坯、陰干等流程就已經(jīng)要耗費一年,裝窯之后的燒窯,還要“先以穅草薰一月,乃以片柴燒一月,又以棵柴燒一月,又以松枝柴燒四十日,凡百三十日”,這樣歷經(jīng)五個月才能出磚,出磚后,還要經(jīng)過整整三個月的熏燒,金磚才初步定型。熏燒以后,再經(jīng)過洇水冷卻,方能堅固。這一系列流程下來,耗時幾載,才能燒出今天我們看見的,園林中桌上擺著的,獨有青灰之色、能夠傳承千秋之久的御窯金磚。

“敲之有聲,斷之無孔”,這是人們對于金磚的描述評價,也正是憑借這樣的品質(zhì),御窯金磚才能夠成為中國最頂級的磚材。

2006年,金磚的制作工藝被列入國家非物質(zhì)文化保護名錄,2016年,位于蘇州相城區(qū)的蘇州御窯金磚博物館正式開館,一樸而含萬麗的蘇州御窯金磚,一直到今天還在。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|