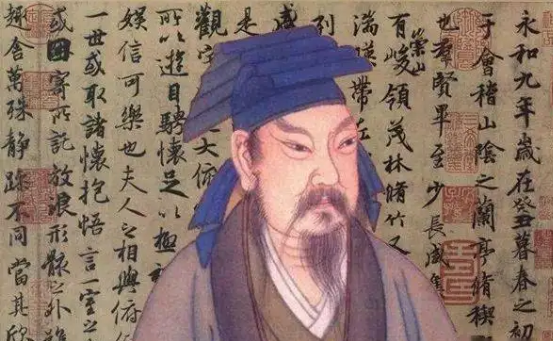

《右軍六十帖》為王羲之法帖。王羲之(321-379),字逸少,祖居瑯琊臨沂(今屬山東),后隨晉室南渡,徙居會稽山陰(今浙江紹興),官至右將軍,會稽內史,世稱“王右軍”。

早年學書衛鑠夫人,后改初學。草書學張芝,真書學鐘繇,并博采眾長,精研筆法體勢,變漢魏質樸書風,創遒美流俊新體,樹一代書風,成為千古典范,被尊為“書圣”,對后世與海外鄰邦有巨大影響。

杭州碑林《右軍六十帖》選自清朝金輪編輯的《宗鑒堂法帖》之部分,該法帖收錄了“二王”的多種法帖,其中《右軍六十帖》是以宋時版本,刻石年代按碑末金輪題跋,應為雍正乙巳年(1725)。

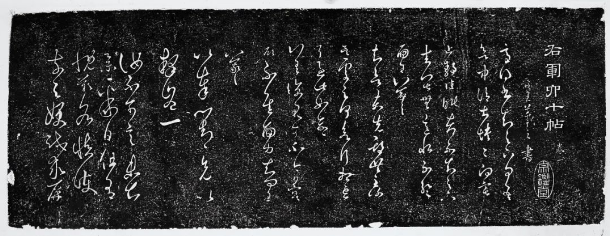

《右軍六十帖》第一石

這組《右軍六十帖》現保存了大部分碑石,共有9石,計42帖。

碑高33厘米,寬90厘米,厚12.5厘米,序號為“卷一”,19行,刻王羲之《適得書帖》《知欲東帖》《差涼帖》《奉對帖》和《汝不帖》。

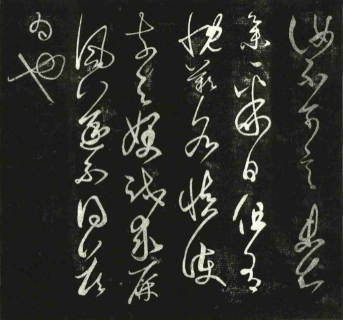

第五帖:《汝不帖》

王羲之《汝不帖》,6行29字,草書,入刻《淳化閣帖》等,杭州碑林只存22字,后部脫7字應該在下一石(缺)。此帖在用筆上,徹底走出舊體章草技法,突顯新興今草筆意,奕奕生動,遒美俊逸。特別是與其字字獨立的素有面目不同,此帖多處使用牽絲,融形式牽連與神采貫通于一體,行云流水,一氣呵成,令人嘆為觀止。

【釋文】

汝不可言,未知集聚日,但有慨嘆。各慎護。前與嫂試求屏風,遂不得答,為也(紅色部分缺)。

【注釋】

汝:即人稱代詞“你”。劉茂辰等編撰的《王羲之王獻之全集箋證》認為,“汝”指的是子侄輩。筆者認為,此帖后面提到了與嫂求屏風的事,語氣應并非對子侄輩,而應該是對平輩。這種用法也比較常見。如《晉書·卷七十九·謝安傳附弟萬傳》記載謝安曾對其弟說:“汝為元帥,諸將宜數接對,以悅其心,豈有慠誕若斯而能濟事也。”因此處“汝”應該指的是平輩的兄弟。

集聚:相聚,指見面。

但:這里是“空”和“徒”的意思。

慨嘆:王羲之書信中常見此詞,是表示悲傷、難過含義的感嘆詞。

慎護:謹慎保護、保重。

與:或釋為“云”。如釋為“云”,則是“前書云”的省略,這在其他書信中能夠見到。如釋為“與”,則是“替”和“給”的意思。可見不論釋為“與”還是“云”,都是王羲之通過書信替兄嫂求取屏風,并非王羲之本人向別人求取屏風。

?:嫂的異體。水賚佑編《淳化閣帖集釋》一書在《?安和帖》中引許開《二王帖評釋》云:“?即嫂字,顏魯公《干祿字書》。?、嫂、?,上俗中通下正。”因文中信息較少,不確指,或為其兄王藉之妻,或為其他從兄之妻。

遂不得答:《朱處仁帖》中有“朱處仁今所在?往得其書,信遂不取答,今因足下答其書,可令必達”。這里的“遂不取答”與本帖中的“遂不得答”含義接近,“遂”作副詞,相當于竟然,“答”為回信。《朱處仁帖》中可譯為“信使竟然不取回信”,此《汝不帖》中可譯為“竟然沒有收到回信”。

為也:含義與“不為也”相對,這里指的是請對方回信說明情況的意思。

【譯文】

……你不要這么說。不知道什么時候能夠再次相聚,徒有一些傷感。我們各自保重。前段時間替兄嫂求取屏風,竟然沒有得到回信。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|